材料一 1988年是十三大后全面贯彻大会路线的第一年。工作千头万绪,我们要抓住改革这个中心环节,带动其他工作。新的一年最突出的特点是改革将在更深的层次和更广的领域展开。所谓“更深的层次”,就是说已经进行了几年的经济体制改革要向纵深发展,农村要深化第二阶段的改革,进一步调整城乡经济关系,使农业和乡镇企业都有更大的发展;在城市的经济体制改革中重点是推行各种形式的经营承包,完善和发展企业经营机制,搞活企业,多出效益、商品、人才、经验。对外要更加开放,外贸体制改革要迈出一大步。教育体制、科技体制的改革也将继续推向前进。

——摘编自1988年《人民日报》元旦社论

材料二 1992年,是中国人民取得卓越成就的一年。工业生产增长较快,经济效益逐步回升,农业生产稳步发展,国内市场繁荣活跃,社会商品零售总额突破万亿大关。外贸进出口增长幅度也很大。城乡居民实际生活水平继续提高。我国经济再上新台阶有了一个很好的开端。这一年,中国改革开放进入了一个新阶段,社会主义市场的内在活力和人民群众身上蕴藏的智慧和力量像涌泉一样迸发出来。

——摘编自1993年《人民日报》元旦社论完成下列要求:

(1)据材料一,归纳我国十三大以后在哪几方面开展了“更深的层次”的改革?结合所学知识,指出我国农村第一阶段改革的主要措施。

(2)据材料二,概括“中国人民取得卓越成就”的表现。结合所学知识,指出“中国改革开放进入了一个新阶段”的标志是什么?

(3)综合上述材料,谈谈你从《人民日报》社论中汲取的改革智慧。

材料一:夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。

——《尉缭子·治本》

材料二:19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。……1912年至1920年中国工业年均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——刘佛丁《中国近代经济发展史》

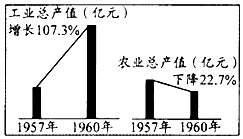

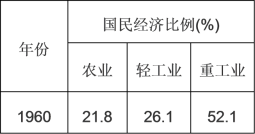

材料三:《中国1957~1960年工业、农业总产值》中国1960年三大产业之间的比例关系

材料四:搞农村家庭联产承包,废除人民公社制度。这个发明权是农民的。……“我国实现工业化不能以牺牲农业为代价,不能过多追求速度和数量,而是要走出一条科技含量高、经济效益好、农轻重协调发展的新型工业化路子。”

请回答:

(1)依据材料一归纳小农经济的特点,指出与这种生产方式相适应,我国古代的经济政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1912—1920年中国工业发展的特点。造成这种特点的主要原因有哪些?

(3)根据材料三概括20世纪五十年代后期中国经济结构存在的主要问题,分析其问题出现的主要原因。

(4)根据材料四,指出家庭联产承包责任制能够调动农民生产积极性的主要原因。对比材料三和四,中国关于工业化道路的认识有何变化?

3 . 2018年我国改革开放四十周年。改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,

是实现中华民族伟大复兴的必由之路。阅读下列材料:

材料一1978年12月十一届三中全会通过的《关于加快农业发展若干问题的决议》放宽了农业政策,但仍明文规定“不许包产到户”。这虽然是历史的惯性所致,但包产到户仍然是禁区

——马立诚、凌志军《交锋》

材料二在中国农村改革大幕拉开之时,邓小平也在不断思考:城市改革、开放的突破口应该选择在哪里?他想划出一块不大的地方为改革开放探路。但是直到90年代初,改革并没有从体制层面触动“计划”二字。

——摘编自顾亚奇等《伟大的历程:中国改革开放30年》

材料三以邓小平南方讲话为先导,中共十四大明确指出了中国制度变迁的目标。这堪称中国新时期的第二次思想解放。随着邓小平南方讲话,我国对外开放从沿海逐步向内地推进,在地理区域上进一步开放。到2001年12月,中国对外开放进入新阶段。

——摘编自萧国亮、隋福民《中华人民共和国经济史》

材料四

中国国内生产总值和对外贸易简表(部分)

| 国内生产总值 | 由1978年的1400多亿美元,提高到2004年的1.65万亿美元。 |

| 对外贸易 | 从1978年到2004年为世界贸易增长做出了12%的贡献。 |

| 加入WTO的3年里,中国进口了大约1.2万亿美元的商品。 |

——据吴恩远等《改革开放的中国与世界》整理

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出我国农村经济体制改革中最先突破“禁区”的是哪两个省?概括突破“禁区”所采取的主要措施。

(2)指出材料二中我国城市经济体制改革在哪一年全面展开?指出其中心环节是什么?邓小平是如何“为改革开放探路”的?

(3)材料三反映了我国改革开放和现代化建设进入新阶段,概括指出进入新阶段的主要标志。结合所学知识,指出20世纪90年代的中国在开放领域“进一步开放”的重要步骤。

(4)据材料四,归纳我国改革开放取得的主要成就。综合上述材料,谈谈你从我国改革开放的进程和成就中获得的启示。

材料一 善为国者,仓凛虽满,不偷于农;……民之内事,莫苦于农,故轻治不可以使之。奚谓轻治?其农贫而商富,故其食贱者钱重,食贱则农贫,钱重则商富,未事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也,必乱国祸民。农之用力最苦,而赢利少,不如商贾,技巧之人。…… 贵酒肉之价,重其租,令十倍其朴,然则商贾少。则民不得无田,无田不得不易其食。食贵则田者利,田者则事者众。食贵,朵食不利,而又加重征,则民不得无去其商贾、技巧而事地利矣。

——节选《商子·外内第二十二》

(1)根据材料一,概括商鞅采取重农抑商政策的原因。

材料二 1978年,安徽、四川一些农民,开始实行包产到组、包产到户的农业生产责任制。这种责任制使农民有了生产和分配的自主权,克服过去分配中的平均主义弊端,极大调动农民生产的积极性.……这种生产责任制的经营方式得到中央的肯定,经过理论的创新,最终形成“家庭联产承包责任制”.不久,在全国普遍实行以家庭承包经营为主要形式的责任制.…… 农业的发展和农村市场化政策的逐步实行,使得农村非农就业机会增加,劳动力加速从种植业向非农产业转移。

(2)根据材料二,归纳中国农村经济体制改革的特点。

材料一 建立农业生产责任制的工作,获得如此迅速的进展,反映了亿万农民要求按照中国农村的实际状况来发展社会主义农业的强烈愿望。生产责任制的建立,不但克服了集体经济中长期存在的“吃大锅饭”的弊病,而且通过劳动组织、计酬方法等环节的改进,带动了生产关系的部分调整,纠正了长期存在的管理过分集中、经营方式过于单一的缺点。使之更加适合于我国农村的经济状况。

——1982年1号文件《全国农村工作会议纪要》

材料二 在实行了家庭联产承包责任后,村民更加关心的是个人自家的田地,而对于修建一些公共水渠和抗旱水坝等水利设施积极性不高,由于这些基础设施的缺乏,结果又加剧了自然灾害的严重性。另外由于土地分散经营,各自为政,在对于水源的利用和病虫害的防治方面也存在一些弊端。由于各家各户在防治的时间上不一致,今天你去打药。害虫飞到别的田地,明天他去打药,害虫又飞回到你家的田地,这样防治的效果非常差,自然就会影响到作物的产量。

家庭联产承包责任制分散了土地的经营权,使得中国的农业效率非常低下。美国一个种田的人可以养活大约一百个不种田的人,而在中国一个种田的人只可以养活0.5个不种田的人。这种经营方式自然就增加了粮食的成本,使得中国农产品在与国外竞争中处于成本的劣势。

——吴剑平《浅析家庭联产承包责任删的利弊及土地规模化经营的趋势》

材料三 坚持依法自愿有偿原则,引导农村土地承包经营权有序流转,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。结合农田基本建设,鼓励农民采取互利互换方式,解决承包地块细碎化问题。

——2013年1号文件《中共中央、国务院关于加快发展现代农业,进一步增强农村发展活力的若干意见》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出农业生产责任制产生的积极作用。

(2)依据材料二,归纳家庭联产承包责任制在实施过程中暴露出来的弊端。为此,材料三提出了怎样的解决方案?

(3)综合上述材料和分析,可得出哪些认识?

材料一 实现中华民族伟大复兴的“中国梦”,是随着另一场梦的破碎产生的。长期以来,中华文明以其独有的特色和辉煌走在了世界文明发展的前列,为世界文明进步作出过巨大的贡献。然而,随着资本主义生产方式的兴起,随着近代工业革命脚步的加快,中国很快落伍了。固步自封的封建统治者仍然沉浸在往日的辉煌所造就的梦想之中,等待着“万国来朝”。不料,等来的却是西方列强的船坚炮利,等来的却是亡国灭顶之灾。

材料二 新中国成立伊始,毛泽东同志等老一辈革命家就带领中国共产党和全国各族人民,为建设一个繁荣昌盛、各族人民当家做主的社会主义现代化国家而奋斗……然而,探索的道路并不平坦。在一个经济文化落后的东方大国实行彻底的民主革命并取得胜利固然不易,在这样的大国穷国中建设社会主义现代化国家更是一件前无古人的伟业。实现伟大的梦想,想要一帆风顺,没有牺牲,不付出代价,是难以想象的。

(1)结合所学知识回答材料一中“另一场梦的破碎”是由什么事件导致的?这一事件对中国的经济结构产生了哪些影响?

(2)根据材料二并结合所学知识说明,在新中国成立后经济建设上的哪些事件让我们付出了难以想象的代价?

(3)结合以上材料和所学知识归纳,为了实现“中国梦”十一届三中全会以来中国经济体制改革不断深化的表现。

(4)中国几代人为实现中国梦而作出的探索,给了我们今天进行社会主义现代化建设哪些启示?

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积,此其分事也

——《墨子》

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产模式?出现的根本原因是什么?

材料二

(2)结合所学知识,指出材料二中苏俄(联)粮食产量不断上升时期实行的经济政策并概述其作用。

材料三 国会于1938年2月通过了一项新的《农业调整法》,此法规定棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定生产定额,并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民给予补贴。为防止生产过剩,价格猛跌,政府还给予贷款,以便农民将准备出售的农产品暂时贮存,以待善价。

——刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

(3)据材料三归纳罗斯福新政时期农业政策调整的内容,并指出罗斯福调整农业政策的实质。

材料四 真正的改革先锋不是国营企业,而是那些落后的、被边缘化的群体。在这些“边缘革命”中,意义最为重大的变革是在中国经济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上的农业改革是自下而上展开的。家庭联产承包责任制在中国农业改革过程中极其重要,从长远角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

——摘编自【英】罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

(4)据材料一并结合所学知识,指出农民重新获得“经济自由”的措施和“经济自由”的含义。

| A.减租减息、土地革命、人民公社化运动 |

| B.土地改革、农业合作化运动、家庭联产承包责任制 |

| C.土地革命、人民公社化运动、农村土地流转 |

| D.土地革命、土地改革、建立农业生产合作社 |

材料一 1956年,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业在生产资料私有制方面的社会主义改造。……我国的工业总产值(不包括手工业产值,下同),在五年计划的前三年共增加了177亿元,而1956年这一年就增加了139亿元。正是由于这种迅速的发展,1956年的工业总产值达到了586亿元,超过了五年计划所要求的1957年的指标。从主要工业产品看,钢产量前三年共增加了150万吨,而1956年就增加了161万吨。……此外,如电力、煤炭、石油、化学肥料、水泥等重工业产品,1956年的产量比前三年的年产量都有较多的增加。喷气式飞机、载重汽车、大型发电设备和单轴自动车床等重要新产品也都是在这一年制造成功的。

——摘自《1957年政府工作报告》(周恩来)

材料二 1981年8月21日,县委制定了《关于人民公社包干到户责任制试行办法》。……1983年3月,县委抽调868名干部下乡,县政府统一印制合同书,由社、队与农户签订承包合同。合同明确规定了责、权、利范围,即农户承包土地,自主经营,按规定再向国家交售余粮,上交农业税,并缴纳集体规定的费用后,其余收入全部归己。

——选自《广德县志》1996年版

请回答:

(1)根据材料一,归纳这一时期中国经济发展的特点。

(2)我国第一个五年计划时为什么要优先发展重工业?一五计划的完成有什么意义?

(3)依据材料二,指出广德县的农业生产有了什么新变化,并结合所学知识,说明这种农业生产经营模式对农业生产的影响。

材料一 晚明时期,由于生丝、绸缎、棉布等商品的出口持续增长,这种“外向型”经济,极大地刺激了东南沿海地区商品经济的高度成长,刺激了多层次商品市场的繁荣,它的载体就是多种类的商品集散中心——市镇。诚然,商品经济的高度成长与商品市场的繁荣,有它的内在动力,这种动力从宋代以来一直在稳定而持续地起作用,到了明代中叶达到一个新高峰。由于葡萄牙人、西班牙人、荷兰人、日本人全面介入中国的对外贸易,把原先主要面向国内市场的商品成产,转化为同时兼顾国内和国外两个市场。

——樊树志《晚明大变局》

材料二 抗日战争爆发以后,我国工业布局不得不进行大方位的调整。国民政府在抗战紧急状态下,为保存抗战力量,支撑危局,动员沿海及沿江的工厂大批内迁。将以上海为中心的工业重心,以长江为中轴,由东部向以重庆为中心的西部地区转移。据不完全统计,抗日战争时期沿海及沿江地区大约有超过1000万人先后迁移到西南和西北区域。在这些地区,拥有全部内迁工厂的1/3,共200余家工矿企业,包括兵工、冶金、机械、纺织、炼油、烟草等行业,它们集中了我国战时内迁工业的精华,成为战时生产军需和民用物资的主要基地。1937年12月1日,国民政府主席林森率领文官、参军、主计等处人员在重庆开始办公。国民政府定都重庆,不仅带动了军政、文教、工矿企业大量迁渝,也使得重庆城市人口迅速增加,重庆成为了全国的政治和军事中心。

——摘编自张忠伟《论抗战时期国民政府迁部对重庆城市化的影响》

材料三 中国城市化水平变化表

| 年份 | 城镇人口(万人) | 城市化率(%) | 新建城市 | 新建城镇 |

| 1979 | 18495 | 18.96 | 216 | 2361 |

| 1986 | 26366 | 24.52 | 347 | 10718 |

| 1995 | 35174 | 29.04 | 640 | 17532 |

——资料选编自胡顺廷等《中国城镇化发展战略》

(1)依据材料一,结合所学分析晚明时期商品经济发展的因素。

(2)根据材料二,结合所学知识,分析国民政府迁都对重庆城市化的影响。

(3)阅读材料三,归纳中国城市化进程的特点,并结合所学分析其背景。