材料一 【年代尺示意图——了解中国近代史的历程】

材料二 1953年,中国共产党提出了我国过渡时期的总路线。为了贯彻过渡时期的总路线,党和政府制定了发展国民经济的第一个五年计划,领导全国人民有计划地进行大规模的经济建设。到1957年底,第一个五年计划超额完成。同1952年相比,工业总产值增长128%,农业总产值增长25%,钢产量增长近3倍。同时期,我国进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

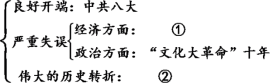

材料三 【知识结构示意图——系统掌握中国社会主义建设的历史知识】

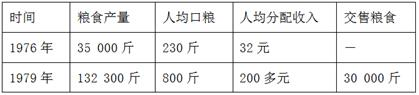

材料四 【分析数据——解释中国现代化经济建设的历史现象】

(1)根据材料一“年代尺示意图”提供的信息,写出“千古巨变”对中国社会的影响和“获得新生”的历史事件。(注意回答影响类的题目的规律总结)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“一五”计划的基本任务是集中力量发展哪一行业?材料二中“对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”的实质是什么?(注意回答实质类的题目的规律总结)

(3)依据材料三的“知识结构示意图”补充填写①②的历史事件。

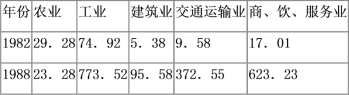

(4)根据材料四中图一、图二的数据变化,分别体现了1978年以来中国的什么政策的尝试?指出图三中1992年以来经济迅速增长的主要推动因素有哪些?(注意“主要推动因素”至少回答两条)

材料:1978-1987年中国主要工农业产品产量

| 1978年 | 1984年 | 1987年 | ||

| 农业 | 粮食(百万吨) | 304.76 | 407.31 | 402.41 |

| 棉花(百万吨) | 2.16 | 6.25 | 4.25 | |

| 油料作物(百万吨) | 5.21 | 11.91 | 15.25 | |

| 甘蔗(百万吨) | 21.11 | 39.51 | 46.85 | |

| 工业 | 煤(亿吨) | 6.18 | 7.89 | 9.20 |

| 原油(百万吨) | 104.05 | 114.61 | 134.00 | |

| 电力(十亿千瓦) | 256.60 | 377.00 | 496.00 | |

| 钢(百万吨) | 31.78 | 43.47 | 56.02 |

——数据引自国家统计局

请回答:

(1)材料反映了什么现象?

(2)这些现象出现的原因有哪些?

材料一 1953~1985年中国农业总产值平均增长率

| 时间 | 1953~ | 1958~ | 1963~ | 1966~ | 1971~ | 1976~ | 1981~ |

| 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | |

| 年均增长率 | 4.5% | 4.3% | 11.1% | 3.9% | 4.0% | 5.1% | 8.1% |

——摘自《中华人民共和国经济史》

材料二 1952~1956年我国国民经济中公、私成分比较表

| 所有制性质 | 经济成分 | 1952年 | 1956年 |

| 公有经济 | 国营经济 | 19.1% | 32.2% |

| 合作社经济 | 1.5% | 53.4% | |

| 公私合营经济 | 0.7% | 7.3% | |

| 私有经济 | 资本主义经济 | 6.9% | 0% |

| 个体经济 | 71.8% | 7.1% |

材料三 1978~1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表

| 类别 年份 | 国有及国有控股工业 | 集体工业 | 城乡个体工业 | 其他经济类型工业 |

| 1978年 | 77.6% | 22.4% | ||

| 1997年 | 25.5% | 39.1% | 17.9% | 18.5% |

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953~1985年两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

(2)分析材料二,指出1952~1956年我国国民经济中公、私成分变化的主要原因和意义。

(3)材料三中的“其他经济类型工业”应该是什么类型工业?与1978年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?

材料一 清初,康熙下令停止圈地弊政,修订顺治年间的垦荒定例,给予垦荒者更多的优遇。又规定地方官能招徕垦荒者升迁,否则罢黜。实行“更名田”,将明朝藩王土地给予原种之人,改为民户,承为世业,使耕种藩田的农民成为自耕农。实行蠲(免除)免政策,1685年至1687年,康熙先后将河南、直隶、湖北等九省田赋普免一周;1711年,又将全国各省钱粮分三年轮免一周。1712年,康熙宣布“滋生人丁,永不加赋”,将全国人丁税固定下来,使农民的负担有所减轻。经过几十年的努力,全国垦田面积由顺治末年的5亿5千万亩增加到康熙末年的8亿亩以上,人口也迅速增长。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初康熙发展农业的特点。

材料二 1953—1985年中国农业总产值平均增长率

| 时间 | 年均增长率(%) |

| 1953—1957年 | 4.5 |

| 1958—1962年 | 4.3 |

| 1963—1965年 | 11.1 |

| 1966—1970年 | 3.9 |

| 1971—1975年 | 4.0 |

| 1976—1980年 | 5.1 |

| 1981—1985年 | 8.1 |

——摘编自《中华人民共和国经济史》

(2)根据材料二的相关数据,结合所学知识,指出1953-1985年期间两次农业总产值增长高峰出现的时间并分析原因。

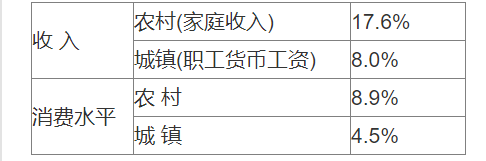

1979—1984年我国城乡居民收入与消费水平年均增长率

| 收入 | 农村(家庭收入) | 17.6% |

| 城镇(职工货币工资) | 8.0% | |

| 消费水平 | 农村 | 8.9% |

| 城镇 | 4.5% |

| A.社会主义商品市场体系已建立 |

| B.农村经济体制改革成效显著 |

| C.城市经济体制改革还没有启动 |

| D.城镇居民消费水平低于农村 |

6 . 阅读下列材料:

材料一歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

| 1979年一曲《在希望的田野上》至今为许多人津津乐道。“我们的家乡在希望的田野上,炊烟在新建的住房上飘荡,小河在美丽的村庄旁流淌,一、片冬麦(那个)一片高粱,十里(哟)荷塘十里果香……” |

1992年《春天的故事》又迅速唱遍大江南北。“一九九二年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆……” |

| 材料二 数据一:30年来,我国GDP世界位次由第10位上升到第4位。我国经济总量占世界的份额从1978年1.8%上升到2007年的6%。 |

| 数据二:2007年城镇居民人均可支配收入比1978年实际增长6.5倍,农村居民增长6.3倍。城乡居民人均储蓄存款从21.9元增加到1.3万元。 |

| 标语:“贫穷不是社会主义”、“时间就是金钱,效率就是生命” |

材料三浙江衢州人朱惠诚,在家乡种了10余年的地,最近他来到江苏张家港市塘桥镇,尽管干的依然是他熟悉的农活,但他每月却能领到固定工资。在张家港,像朱惠诚这样的“农业工人”已有2万余名。

全国总工会的一份调查表明,目前,仅跨地区流动的农民工就有1亿多人,已有超过三分之一的农村劳动力转移到非农产业。工人队伍构成发生历史性变化,农民工已成产业工人的主体。

多年来,随着农民工地位的提高,越来越多的务工者条件得到改善,生活也越来越好,有的还利用打工时学到的技术,回乡创业,当了老板。

请回答:

(1)材料一《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?有何影响?

(2)依据材料二概括改革开放的重大成就。

(3)改革开放30年中国农民的角色定位出现了历史性变化,依据材料三概括其变化。

(4)2008年中国人民大学与国家经济与发展改革委员会共同筹建了一个关于改革开放的论坛,各界反响热烈。请为论坛设计一条宣传性标语(字数不得超过20字)。

表中的数据变化说明,这一时期我国

| A.农村剩余劳动力大量转移 |

| B.城乡一体化逐步实现 |

| C.社会主义市场经济体制已建立 |

| D.工业结构趋于合理 |

1979—1984年我国城乡居民收入与消费水平年均增长率

| A.社会主义商品市场体系已建立 |

| B.农村经济体制改革成效显著 |

| C.城市经济体制改革还没有启动 |

| D.城镇居民消费水平低于农村 |

| A.农业生产技术改进 |

| B.农民生产积极性提高 |

| C.农村经济体制改革 |

| D.乡镇企业迅速发展 |

| 年份 | 农业 | 工业 | 建筑业 | 交通运输业 | 商、饮、服务业 |

| 1982 | 29.28 | 74.92 | 5.38 | 9.58 | 17.01 |

| 1988 | 23.28 | 773.52 | 95.58 | 372.55 | 623.23 |

表中的数据变化说明,这一时期我国

| A.农村剩余劳动力大量转移 | B.城乡一体化逐步实现 |

| C.社会主义市场经济体制已建立 | D.工业结构趋于合理 |