材料一 当时清政府财政因巨大的赔款陷入严重的困境,兼以官办工业毫无成效,无一不是亏蚀累累。它不得不在1895年命令各省督抚对所办局厂“亟应从速变计,招商承办”,借以缓和国内阶级斗争。不久,它又命令各省设立商务局,主持设厂;颁发章程,奖励民营,从立法上奖励私人投资设厂。

——张国辉《洋务运动与中国近代企业》

材料二 从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年来受到严重阻碍的工业化重任。但是从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党。在这种情况下,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

材料三 在改革开放最初的20年间,发展最快的工业部门是轻工业部门,纺织、鞋子箱包、五金、玩具、食品饮料等轻工业部门在外向型经济的带动下,呈现出加快增长的局面。进入21世纪以后,消费结构开始加速升级步伐,汽车、住房等需求旺盛,并拉动产业结构再次出现重化工业化(即重工业快速增长、工业增长以重工业为主导)的趋势。

——陈勇勤《中国经济史》

(1)材料一中清政府对官办和民营工业分别制定了怎样的政策?其主要目的是什么?

(2)根据据材料二并结合所学知识,说明新中国实施“加快建设重工业和完整工业体系的发展战略”的原因。

(3)根据材料三,指出我国改革开放以来前后20年工业经济发展状况的变化。

材料一 1978年后,农村逐渐确立了联产承包责任制,经济趋向市场化。农民对工业品的需求速增,冲击着停留在传统体制内的城市。80年代,国企流行“包”字发展,放权让利。通过明晰国家与企业的责权利关系,形成“包死基数,确保上缴,超收多留,欠收自补”的承包经营责任制。1992年以后国企改革朝股份制为主的现代企业制度方向迈进。国企改革保证了经济稳定运行,增强了国际竞争力,但存在配套改革滞后、约束激励机制尚束健全等问题。

——摘编自何成刚主编《史料阅读与微课设计·中国现代史》

材料二 1933年,罗斯福上任伊始采取经济应急措施,推行“百日新政”,但本身的诸多不足,使经济难以真正复兴。1935年,“新政”进入第二阶段,对经济、社会等领域系统改革,以解决美国经济发展的问题。这些措施造就了中产阶级,建立了社会保障,创造了走出危机的条件。新政一改此前政府的有限权力,从制度上实现了国家职能与政府角色的重大转变——政府有权介入经济体,直接干预民众生活,成为经济发展的重要参与者。

——摘编自吴海山《20世纪以来资本主义的反危机实践:以美国三次大危机为例》等

根据材料并结合所学知识,概括中国二十世纪八九十年代和美国三十年代经济改革的异同。

3 . 材料 “文革”结束后不久,港澳商人已与珠三角一带的县和公社开始洽谈加工贸易事宜,但省、市部门没有审批权,绝大部分项目洽谈后没有再继续谈下去。1978年6月,国务院出台《开展对外加工装配业务试行办法》,对加工装配需要进口的原料等一律免征关税,承担加工装配业务的企业,三年内免征工商统一税和所得税等一系列优惠措施。加工贸易的审批权也被下放,还陆续出台配套措施,简化手续。到1978年年底的短短半年间,广东共签订151个加工贸易项目,可收加工费14331万美元,1979年更是出现“井喷式”发展。广东加工贸易的大好形势得到中央的关注,1979年6月,中央考察小组到广东实地调研,很快就颁布了《开展对外加工装配和中小型补偿贸易的办法》,进一步把管理权限下放

——摘编自王莹《改革开放初期广东加工贸易政策的演进》

(1)根据材料并结合所学知识,概括改革开放初期广东加工贸易政策演进的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析改革开放初期广东加工贸易发展的意义。

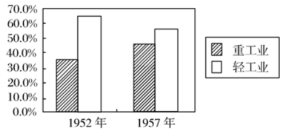

材料一 轻重工业在工业总产值中的比重表

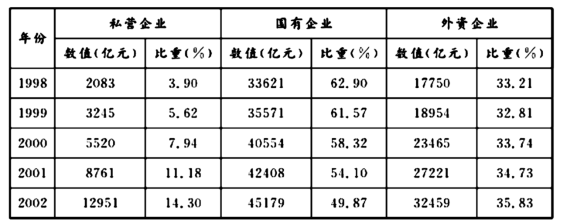

材料二 1998-2002年私营、国有和外资工业企业的工业总产值比较表

完成下列要求:

(1)据材料一概括建国初期我国工业产值比重的变化,并结合所学知识分析这种变化出现的原因。

(2)据材料二指出我国1998-2002年三种类型企业的工业总产值变化趋势。结合所学知识,分析这种趋势出现的内外因素。

材料一 18世纪后期开始,英国古典经济学家赞扬资本主义商品经济,认为市场经济是一种“自然秩序”它奠基于人的利己主义本性。因为人都是为了追求自身利益而从事商品生产与交换的,被一只“看不见的手”将生产的分工与商品的交换调节起来,使人们彼此满足了需求,从而促进社会的利益。正是基于这种理论,他们主张实行经济上的自由放任主义,反对政府干预经济活动。政府只需发挥保卫国家的职能,并维持某些公共工程,其余的就该让“看不见的手”去发挥作用。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料二 1984年10月,国务院批转国家计委《关于改进计划体制的若干暂行规定》,并在批转的通知中强调:要根据”大的方面管住管好,小的方面放开放活”的精神,缩小指令性计划的范围,扩大指导性计划和市场调节的范围:“对关系国计民生的重要经济活动,实行指令性计划。对大量的一般经济活动,实行指导性计划。对饮食业、服务业和小商品生产等方面,实行市场调节。”以后,随着物资的越来越丰富,除粮、油外的其他消费品价格陆续放开,基本取消票证,做到敞开供应。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国古典经济学家的基本主张,并说明其背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国经济改革思想与英国古典经济学家基本主张的不同之处,并简析其历史意义。

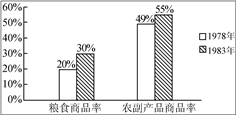

材料一 如图反映的是我国改革开放初期农产品商品化发展情况

材料二 我国的经济体制改革在经历了80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中国共产党十四大为标志,改革进入了新阶段。……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——宁可主编《中国经济发展史》

材料三 计划经济条件下,虽然有合理配置资源的理论可能性,但实际操作不可行。……第一代国家领导人在1956年全面实行计划经济体制后,已经发现问题,也曾做过放权让利的努力,但效果不好。邓小平1978年领导的经济改革开始打破传统的计划体制,逐渐建立一种新的机制,经济取得了举世瞩目的成绩。

——王浩倩《中国从计划经济向市场经济转变的历史必然性》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,图中数据变化的农业政策因素是什么?并简述该政策推行的意义。

(2)据材料二,并结合所学知识,指出这一时期中国经济体制改革进程的主要特点。

(3)据材料三和所学知识,指出中共十四大在该机制方面的理论贡献。

材料一 新经济政策本身并不是作为一个完整的政策体系出台的,而是以实施粮食税为开端逐步充实完善的。实施粮食税引发剩余粮食的交易,从而重新肯定商品货币关系,实行市场机制。……后来布哈林在阐述新经济政策的意义时说:“我们恰恰要通过市场关系走向社会主义。”

——沈志华《一个大国的崛起与崩溃》

材料二 国会于1938年2月通过了一项新的《农业调整法》,此法规定棉花、小麦、玉米、烟叶、大米等5种主要作物的生产者规定生产定额,并对那些耕种定额土地而又遵守土壤保持方法的农民给予补贴。为防止生产过剩,价格猛跌,政府还给予贷款,以便农民将准备出售的农产品暂时贮存,以待善价。

——刘绪贻《罗斯福“新政”的农业政策》

材料三 坚持全面深化改革。只有社会主义才能救中国,只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。必须坚持和完善中国特色社会主义制度,不断推进国家治理体系和治理能力现代化,坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性。

——习近平《决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》

(1)据材料一概括新经济政策的主要措施,并分析新经济政策的特点和意义。

(2)据材料二归纳罗斯福新政时期农业政策调整的内容,并指出罗斯福调整农业政策的实质。

(3)据材料三与所学知识回答,中国在经济体制改革方面是如何“破除一切不合时宜”的“体制机制弊端”的?

(4)综合上述各国经济发展的模式,谈谈你的认识。

材料一 在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋对筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧域的基础上发展繁荣起来的。

——胡如雷《中国封建社会形态研究》

材料二 南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国初("国初”指北宋初年),官府罕至,舟车盼聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

——(北宋)王巩固《闻见近录》

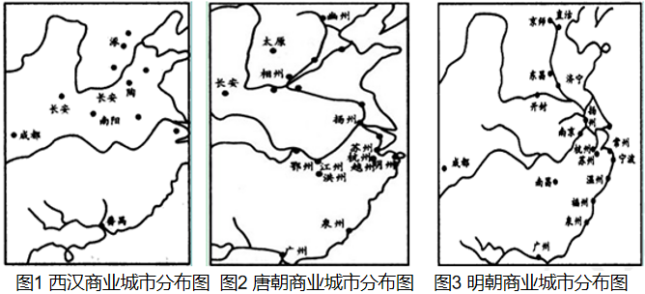

材料三

材料四 中国近代意义上的城市应是1840年鸦片战争后才产生的。……随着资本主义生产方式和中国近代工商业的发展,中国传统的封建城市开始向近代资本主义城市方向发展。1921年中国第一个市政厅——广州市政厅的成立,标志着中国城市化的开始。但是,中国城市化非常缓慢。(到1949年)城市人口占全国人口的比重只有10.6%。

——马春辉《中国城市化问题论纲》

材料五 1949年之后的28年,我国城市化水平从10.64%增长到18%,仅仅增长了7.36%。1978—1986年,城市化率从17.6%上升到24.5%。到2001年,城市化率上升到37.37%。社科院研究报告称2006年中国城市化率为43.9%。

请回答:

(1)根据材料一和材料二,指出中国封建社会城市(集镇)形成的主要原因。

(2)根据材料二和材料三,分析我国古代商业城市分布发生的变化。

(3)结合所学知识,分析我国古代商业城市分布变化的主要原因。

(4)根据材料四和所学知识分析近代中国城市化进程缓慢的主要原因?

(5)材料五反映了新中国成立来城市化进程的什么特点?分析其主要社会原因。

材料一 1979年在建设首项工程蛇口港之初,由于吃平均主义“大锅饭”,工人每天运泥20-30车,严重拖慢了工程进度。袁庚着急之下想出了“定额超产奖励制度”,工人完成定额则每车奖励钱,超出定额则奖励钱。正是这“钱”的超额奖励被上级有关部门勒令停止,袁庚甚至为这钱的“官司”闹上中南海。在中央的最终支持下,超产奖励被重新执行,而这一创新性举措也拉开了蛇口全面改革的序幕……差不多就在蛇口工业区筹建半年后,深圳特区也于1980年8月成立了,“春天的气息”开始从南海边画就的小圆圈里弥漫开来。

——《钱惊动中南海》

材料二 1984年3月23日,福建省的55位厂长经理们齐聚福州,参加“福建省厂长经理研究会”的成立大会。会议期间,厂长经理们的抱怨之声不断,“现行体制的条条框框捆住了我们手脚,企业只有压力,没有动力,更谈不上活力”……厂长们以“请给我们松绑”为题联名向省委书记项南、省长胡平写了一封信。

——吴晓波《激荡中国三十年》

完成下列要求:

(1)据材料一,简析蛇口工业园发放“钱”奖金的历史作用。

(2)材料二中“厂长公开信”的诉求是什么?结合所学,指出政府为他们“松绑”的举措。

(3)综合上述材料,分析我国改革开放之初问题产生的根源。并指出中国改革进程中呈现的基本特点。

材料一 据清代嘉庆《松江府志》载:“乡村纺织,尤尚精敏,农暇之时所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。清代乾隆《真如里志》卷一载:“标布,紫白二色,比户织作,昼夜不辍,暮成匹布,晨易钱米,以资日用。”嘉庆《南翔镇志》卷十二,引明末人张鸿磐“请照旧永折疏”日:嘉定县“仅种木棉一色,以棉织布,以布易银,以银籴米,以米充兑。”

——摘编自萧国亮《明清时期上海地区的农村家庭棉纺织生产》

材料二 光绪初年的《嘉定县志》载'“吾邑土产,以棉布为大宗,纳赋税,供徭役,仰事俯育,胥取给于此。近来货日滞,价日贱’故民日困……自洋布盛行,土布日贱,计其所赢,仅得往日之半耳。”嘉定县钱门塘乡的“居民向以花布为生。同光年间,男耕女织,寒暑无间。迩来沪上设有纺织等厂,女工被无抱布入市者。”

——摘编自刘华明《近代上海地区农民家庭棉纺织手工业的变迁力

材料三 作为中国时尚纺织产业的领军者,经过创新转型,上海纺织集团拥有了多个“第一”“唯一”“领先”:车用纺织品市场占有率全国第一,亚洲第一;上海时装周引领全国同行,影响力亚洲第一、全球第五;绳带等特种军工航天航空全国唯一;芳砜纶纤维耐高温性能世界唯一;里奥竹绿色纤维技术全国唯一;国际棉花、纺织原料及纺织品交易平台国内唯一;时尚创意园区建设全国第一;纺织品服装贸易全国领先。

——摘编自严伟勇《上海纺织:在转型升级中实现华丽转身》

(1)根据材料一,概括明清时期上海地区家庭棉纺织业的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代上海地区家庭棉纺织业的发展状况,并简析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析当代上海纺织业发展的重要意义。