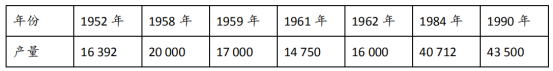

材料一 中国1952-1990年粮食产量统计表(单位:万吨)

材料二 中国某地区城乡收入差距系数曲线图

(1)材料一表明20世纪50年代末60年代初和20世纪80年代以后我国农业生产发展各呈现怎样的特点?依据所学知识简要说明其原因。

(2)根据材料二,从经济体制变革的角度指出20世纪80年代引起城乡收入差距变化的原因。

材料一 辛亥革命,在中国近代史上有重要的意义,是中国人民为救亡图存、振兴中华而奋起革命的一个里程碑!它发生于列强大肆入侵中国的艰难时代,清王朝处于最为没落的时候,孙中山带领全国的爱国青年掀起了这场革命。它使中国发生了历史性的变化,由传统的封建帝制转换为较为先进的资产阶级专政。虽然这次革命没有成功,但它给中国带来的影响是不可磨灭的。

——摘编自《浅析辛亥革命》

材料二 中国共产党领导的新民主主义革命的胜利标志着中国一百多年屈辱和分裂的历史从此结束,人民期盼已久的独立、统一的新民主主义的新中国即将诞生。更重要的是这一胜利是马克思主义在中国的胜利,是马克思列宁主义普遍原理与中国革命的具体实践相结合的毛泽东思想的胜利,也是中国人民的胜利。

——摘编自《新民主主义革命胜利的原因》

材料三 这场新的革命,是在过去革命取得成功和社会主义建设取得巨大成就的基础上进行的,是在我们党领导下有秩序有步骤地进行的。它不是要改变我们社会主义制度的性质,而是社会主义制度的自我完善和发展。它也不是原有经济体制的细枝末节的修补,而是经济体制的根本性变革。

——摘编自《改革开放40年辉煌成就与基本经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,从政治、经济、思想三个方面简析辛亥革命在中国近代化进程中的贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新民主主义革命胜利的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“新的革命”在经济体制方面实现的根本性变革。

材料一 1978年12月,中国共产党十一届三中全会召开。

材料二 《春天的故事》歌词中写道:“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈。神话般地崛起座座城,奇迹般地聚起座座金山……”

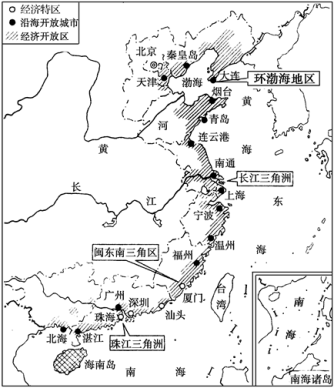

材料三 我国沿海对外开放示意图

请回答:

(1)材料一中的会议确立了什么指导方针?在农村和城市又分别推行了什么改革措施?

﹙2﹚依据材料二,“画了一个圈”指的是什么?目的是什么?

(3)根据材料三,指出我国对外开放的基本格局。

材料一 1978年后,农村逐渐确立了联产承包责任制,经济趋向市场化。农民对工业品的需求速增,冲击着停留在传统体制内的城市。80年代,国企流行“包”字发展,放权让利。通过明晰国家与企业的责权利关系,形成“包死基数,确保上缴,超收多留,欠收自补”的承包经营责任制。1992年以后国企改革朝股份制为主的现代企业制度方向迈进。国企改革保证了经济稳定运行,增强了国际竞争力,但存在配套改革滞后、约束激励机制尚束健全等问题。

——摘编自何成刚主编《史料阅读与微课设计·中国现代史》

材料二 1933年,罗斯福上任伊始采取经济应急措施,推行“百日新政”,但本身的诸多不足,使经济难以真正复兴。1935年,“新政”进入第二阶段,对经济、社会等领域系统改革,以解决美国经济发展的问题。这些措施造就了中产阶级,建立了社会保障,创造了走出危机的条件。新政一改此前政府的有限权力,从制度上实现了国家职能与政府角色的重大转变——政府有权介入经济体,直接干预民众生活,成为经济发展的重要参与者。

——摘编自吴海山《20世纪以来资本主义的反危机实践:以美国三次大危机为例》等

依据材料回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出八九十年代国企改革的背景和主要进展。

(3)根据材料并结合所学知识,概括中国二十世纪八九十年代和美国三十年代经济改革的异同。

材料一中国1952-1978年经济结构出现了可喜的转变,1952年工业产值只相当于农业产值的1.%,1978年工业产值与农业产值已相等,中国在工业化道路上起多管并进。

——戴逸《中国经济的千年态势与复兴之路》

材料二我们过去三十年的改革,有两次大的推进:一次是1984年到1988年,就是20世纪80年代我们有一次大的推进;20世纪90年代又有一次大的推进。

——吴敬琏《中国怎样重启改革》

(1)据材料一,指出中国1952-1978年经济建设的主要成就。结合所知识,分析取得成就的原因。

(2)结合所学知识,概括材料二中改革的两次大的推进的表现。

(3)综合以上材料,说明新中国成立以来中国经济发生的主要变化。

材料下表 是七个国家城市化发展速度的比较情况。

根据材料并结合所学知识,拟定一个具体论题,并就所拟论题进行简要阐述。 (要求:写明所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料一 明清时期,以农村、市镇家庭为基本单位的手工棉纺织逐渐成为上海地区经济中最重要的支柱产业。无论东部产棉区,还是西部产粮区,普遍盛行手工棉纺织。有资料表明,明万历年间上海县30万城乡人口中,大约有20万人从事手工棉纺织者及有关的经济活动。据估计,如果以现今上海地区范围为,其棉布年生产量,明后期大致在3000万——3500万匹,清中叶可能达到4500万——5000万匹。明中后叶上海棉布的国内市场已经北至九边、山陕、京师,南到江广、滇路、闽粤,几乎遍及全国各地。

——摘编自张忠民《区域发展与经济支柱产业:以明清上海地区为例》

材料二 光绪初年的《嘉定县志》载,“吾邑土产,以棉布为大宗,纳赋税,供徭役,仰事俯育,胥取给于此。近来货日滞,价日贱,故民日困……自洋布盛行,土布日贱,计其所赢,仅得往日之半耳。”嘉定县钱门塘乡的“居民向以花布为生。同光年间,男耕女织,寒署无间。迩来沪上设有纺织等厂,女工被夺,几无抱布入市者。

——摘编自刘华明《近代上海地区农民家庭棉纺织手工业的变迁》

材料三 从上世纪九十年代初期开始,为适应城市功能转型,上海国有纺织企业进入了长达20多年的大规模调和战略转型。上海纺织集团通过产业结构、企业结构、资本结构和劳动力结构的大规模调整,不断深化国资国企改革,集成优势、锐意创新,全国布局、海外发展,目前已经成长为一家以科技为先导,品牌营销和进出口贸易为支撑,以纺织先进制业和时尚产业为核心,拥有较完整的纺织服产业链、集贸科工为一体的综合性企业集国,跨国企业雏形已经基本形成。作为中国时尚纺织产业的领军者,经过创新转型,上海纺织集团拥有了多个“第一”、“唯一”和“领先”。

——摘编自严伟勇《上海纺织:在转型升级中实现华丽转身》

(1)根据材料一,概括明清时期上海地区家庭棉纺织业的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代上海地区家庭棉纺织业的发展状况,并说明其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析上海纺织集团取得众多成就的原因及其意义。

材料一 改革开放大事记

1978年5月,《实践是检验真理的唯一标准》发表。

1978年,安徽,四川开始实行包产到户,分田承包。

1978年12月,党的十一届三中全会召开。

1984年10月,中央作出《关于经济体制改革的决定》。

1992年春,邓小平发表“南方谈话”

1992年底,党的十四大召开。

1997年,党的十五大召开。

(1)根据材料一归纳出我国改革的三个阶段(不能照抄原文),并分析影响改革历程的原因。

材料二 “在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮征集制,禁止自由贸易,严格地计算和平均分配每一磅粮食,不仅是为了维持生存和战争,而且……是进入社会主义的“真正的主要的门径”。”

——列宁《俄共八大党纲》(1918年)

“我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节,作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”

——列宁《论粮食税——新政策的意义及影响》

经过两个五年计划,苏联建成了6000多个大企业,建立起飞机、汽车、拖拉机、化学、重型和轻型机器制造业等部门……苏联企业生产的产品的品种、数量、价格不是根据市场需求来决定和调整的,而是根据国家统一制定的指令性计划。

——摘编自齐世荣、钱乘旦、张宏毅《15世纪以来世界九强史》

(2)根据材料二,分别概括苏联(俄)历史上三次经济政策调整的特点,并结合所学知识分析三次调整对经济的影响。

材料三 20世纪八九十年代是中、苏两国重要转型期,如何推进现代化进程是中、苏两党两国不可回避的重大问题……中苏两国改革进程突现出了强烈的现代化取向,虽同为社会主义国家的改革,却出现了完全不同的结局。

——摘自钟鸣《20世纪80年代中苏政治现代化进程的比较分析》

(3)根据材料三并结合所学知识说明中苏两国改革不同结局及主要原因。

材料一 古希腊人把农耕看作对自然法则的臣服,认为人通过劳动可与自然及神的力量接触而不朽。随着劳动分工和商业的发展以及奴隶的普遍化,贬低劳动的观念产生,对手工业和商业的贬斥尤为明显。进入中世纪,劳动被视为上帝对人的惩罚,神学家们视劳动为人类抵御欲望诱惑、实现自我拯救的途径之一。至近代,思想家们开始深入思考劳动之于人的积极意义。如狄德罗指出劳动是人生快乐的源泉,卢梭认为在对小孩子的教育中增加一门手工艺课十分必要等。亚当·斯密从社会经济领域的视角系统地阐释了劳动价值理论,认为劳动是一切财富的源泉。在马克思看来,劳动是人类存在的唯一方式,人类只有在劳动中才能发现自身的本质。——摘编自付长珍王成峰《从生产自身到发展自身

——西方劳动观念的变迁及其启示》

材料二 受儒家思想影响,古代中国社会轻视劳动,劳动者地位低下,但同时又重民本,倡勤劳。新文化运动中“劳工神圣”思潮促进了人们对劳动者的重视,唯物史观及劳动价值论的传播进一步推动了劳动者地位的提高。新中国成立后,通过集体主义教育和阶级划分,劳动光荣观念深入人心。改革开放初期,平均主的分配方式被破除,“勤劳致富”成为主流劳动价值观。

——摘编自田守雷《中国主流劳动价值观变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方劳动观念变迁的阶段特征并分析其原因。

(2)根据材料二,指出中国近现代主流劳动价值观的发展趋势,并结合所学知识说明其时代背景。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“劳动创造价值”的认识。

材料一 罗斯福新政是美国20世纪的重要转折点。“新政”与以前的改良主义相比,有两点主要的区别,一是在范围和程度上要远远宏大和深刻得多,并且制度化、系统化。第二点是摆脱理想主义,高度实用主义。早期进步运动倡导者常常诉诸基督教义,诉诸人的良知其中还包括爱默生的“改造人”的思想。而“新政”倡导者的着眼点是改造体制,而不是改造人……为每一项计划辩护的依据不是从道义出发,而是从纯经济规律出发:设法救济穷人,增加就业等等,最终目的是让更多的人买东西以维持工厂开工。

材料二 当代中国改革开放大事记

| 年代 | 主要内容 |

| 1978 | 中共十一届三中全会作出把工作重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大决策。 |

| 1979 | 中共中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实行“特殊政策、灵活措施”并决定在深圳、珠海、厦门、汕头试办经济特区。 |

| 1980 | 中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,肯定了包产到户的社会主义性质。 |

| 1982 | 中共十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”的观点。 |

| 1983 | 农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广。 |

| 1984 | 5月,中共中央决定进一步开放大连、秦皇岛等14个港口城市,逐步兴办经济技术开发区。10月,中共十二届三中全会确认我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。 |

| 1985 | 当年起,相继在长江、珠江三角洲,闽东南地区和环渤海地区开辟经济开发区。 |

| 1987 | 中共十三大提出社会主义初级阶段理论和政治体制改革的任务。 |

| 1992 | 中共十四大正式提出了建立和发展社会主义市场经济体制的改革目标。 |

| 2001 | 12月11日我国正式成为世贸组织成员。 |

材料三 美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了社会的发展。

——鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

请回答:

(1)根据材料一概括罗斯福新政的特点(不得照抄材料原文),结合所学知识说明其历史贡献。

(2)根据材料二,归纳中国改革开放的主要特点。

(3)结合材料及所学指出两国制定经济政策过程中在经济体制的借鉴上说明了什么问题,有何启示。