1 . 城市的变化是社会经济发展的重要表现。阅读材料,回答下列问题。

材料一

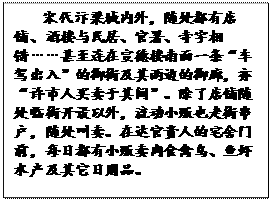

(1)依据上面图文资料,从商业发展的角度分析宋代都城出现的新特点。

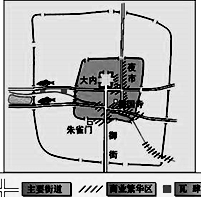

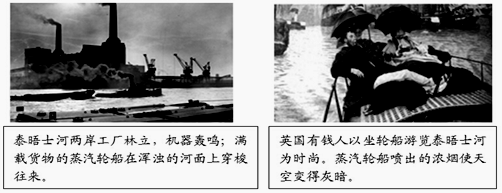

材料二第一次工业革命以蒸汽机的发明和使用为标志,它把人类推入“蒸汽时代”。有人说“蒸汽机是近代城市工业之母”,而马克思则视蒸汽机为资本主义时代的标志。以下两图和文字反映了19世纪后期英国伦敦在社会转型时期的城市风貌。

(2)根据材料二,分析瓦特改良蒸汽机的使用对伦敦产生了哪些方面的影响?

材料三1895年后,中国城市现代化的进程加快。城市数量的增加与城市现代化的推进,主要受下列因素影响:在国内外贸易集中进行的地点,特别是各大通商口岸,如上海、广州、汉口等,形成现代工商业城市;在现代工矿业发达的地方,如太原、唐山、焦作等,形成工业城市或矿冶城市;在交通枢纽地方兴起新城市,如青岛、石家庄、郑州等。

——赵德馨《中国近现代经济史》

(3)依据材料三概括影响近代中国城市化的因素有哪些?结合所学知识指出近代中国城市化的时代背景是什么?

材料四

沿海城市国内生产总值(单位:亿元)

| 2001年 | 2003年 | 2005年 | |

| 上海 | 4950.84 | 6180.74 | 9154.19 |

| 大连 | 933.12 | 1254.66 | 2152.23 |

| 天津 | 1826.27 | 2172.04 | 3697.62 |

| 青岛 | 700.75 | 910.06 | 2695.82 |

——《中国经济改革30年:对外开放卷》

(4)依据上表指出上海等沿海城市生产总值变化的趋势,结合所学从经济角度分析其原因。

| A.中国实行土地私有化政策 | B.中国实行现代企业制度 |

| C.中国实行社会主义市场经济体制 | D.中国实行对外开放政策 |

始于8世纪中叶的广州的全面繁荣预告了一个时代的到来。简而言之,就是取代陆路骆驼商队贸易的海上贸易,即基于海路的大量运输时代就此开始。换句话说,即东西贸易从陆上丝绸之路向海上丝绸之路的转换。如果用位于中国两极的长安和广州的关系来比喻的话,这一变化意味着,连接陆上丝绸之路的内陆城市长安的衰落,以及面向南海开放的东南部的兴盛;也意味着历史的天平开始急剧地由大陆的西北部向东方以及东南部倾斜。实际上,以长安为根据地的唐朝的历史使命之终结,也由于上述这种变化而尘埃落定。

——【日】气贺泽保规《讲谈社•中国的历史》

(1)依据材料结合所学,概况唐朝对外贸易状况发生的变化及原因。

大洋航道的开拓,最终使得新大陆被发现。这一件重大的历史事件,对人类具有重大的影响。它开拓了无限生机,也引发了这么多罪行。灭绝人口、贩卖奴隶的罪行,规模巨大、残酷不仁,都是史无前例的。这个时期也是历史大转变的关键,欧洲的白人种族腾跃成为世界的主导者。中国也曾在大洋贸易之中获得利润,而且美洲开发的白银,也曾经大量流入中国,但中国没有参加灭绝人口、贩卖奴隶的恶行。中国吸收的财富,支付给了内外战争和统治阶层的奢侈生活,却没有引发像欧洲一样的资本主义和工业革命。

——许倬云《中西文明的对照》

(2)从上述材料中提炼出一个历史观点,并用相关史实加以论述。(要求:观点明确,史实充分,论述清晰)

改革开放以来,中国一方面改革行政垄断性的外贸体制,实行人民币汇率的持续贬值,推动了一般贸易的快速发展;另一方面,还实施了一系列有利于加工贸易发展的政策……1978年-2008年的30年间,中国我对外贸易总规模提高了123倍。中国在全球贸易中的地位,也从开放之初的第32位成为第2大出口国和第3大进口国,一些重要商品的进出口在国际市场上占有重要地位,成为世界贸易体系中的一个重要成员。

(3)依据材料结合所学,分析中国在全球贸易中地位迅速提升的原因。

材料一 《春天的故事》歌词中写道:“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈。神话般崛起座座城,奇迹般聚起座座金山。”

材料二 1984年邓小平在《办好经济特区,增加对外开放城市》中说:“我们建立经济特区,实行开放政策,有个指导思想要明确,就是不是收,而是放。”

探究思考:

(1)材料一中的“老人”是谁?“画了一个圈”是指什么?“春天”的内涵是什么?

(2)从影响工业布局的因素考虑,我国设立经济特区的原因是什么?

(3)材料二中“不是收,而放”是指这个圈后来又扩大了。那又是怎样扩大的?

5 . 阅读材料,完成下列要求。

古代中国重视对外联系。只是到明清时期走向闭关,导致近代被动开放。十一届三中全会以来,坚持对外开放,促成了有中国特色社会主义建设的极大发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一丝绸之路开通后,中国的丝织品在欧洲享有盛誉,特别是在罗马帝国,将中国的丝织品当作珍贵物品,称中国为“丝国”;当年罗马共和国执政官凯撒曾穿着丝袍出现在剧场,轰动一时,后来穿中国丝袍成为罗马上层的社会风尚.唐宋以后逐渐以海上丝绸之路为主。经由丝绸之路,中外政府使者、商人络绎不绝。元朝时,马可·波罗沿丝绸之路来到大都,明代郑和下西洋最远到达非洲东海岸和红海沿岸。中国输出的大多是丝绸、瓷器、茶叶等,输入的多是胡椒、香料、珠宝等。四大发明随之传入西方,世界三大宗教也陆续传到中国。

——王介南《中外文化交流史》

材料二中国的经济优势历史悠久,但它对三个方面的侵蚀无能为力。首先,外国供销商能利用鸦片市场。其次,他们能找到中国进口商品的替代品——制造自己的瓷器和丝绸,种植自己的大黄,在别的地方如印度和斯里兰卡种植茶叶。最后,他们用工业机械化来超过中国的生产。所有这些变化都是在19世纪发生的。从长期来看,这些变化中的最后一项意义最为重大。因为中国无法实现生产的机械化。从影响方面来看,19世纪西方的冲击在促使传统中国向近代中国转型上所起的作用,肯定比16、17世纪欧洲探险家和传教士的到来所起的作用更为巨大。

——费尔南德兹·阿迈斯托《世界:一部历史》

材料三有专家指出:“在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革、扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时,中国全面融入经济全球化潮流。在近三十年经济全球化发展过程中,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。”

(1)根据材料一归纳丝绸之路的开通的意义。

(2)依据材料二,概述19世纪中国失去“经济优势”的原因。并结合所学知识,概括“19世纪西方的冲击”对中国经济转型所产生的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识指出近30年来中国是怎样踩着三个重要的历史节奏,全面融入经济全球化潮流的?

6 . 1750-1850年是西方文明突飞猛进的重要阶段。阅读材料,回答问题。

材料三在1750年,中西方的差距并不大;到了1850年,双方的差距不啻天壤之别。这不仅是中西方的差距,也是东西方的差距。到19世纪中期,印度完全沦为殖民地,埃及岌岌可危,地跨欧亚非的奥斯曼帝国风雨飘摇,伊朗横遭列强干涉。

关于中西方差距拉大的原因,学术界现有三大基本观点:①主要是中国落后了;②关键是西方腾飞了;③在中国落后的同时,西方腾飞了。

据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等整理

关于中西方差距拉大的原因,您赞成材料三的哪种观点?简要说明理由。

材料一 奢则不孙(通“逊”,谦逊),俭则固(寒酸)。与其不孙也,宁固。

——《论语》

材料二 明朝后期“(暴富之家)男子服锦绮,女子饰金珠,是皆僭拟无涯,逾国家之禁也。”

——嘉靖《太康县志》

(1)结合所学知识,概括材料一、二反映的不同消费观念,并指出材料二消费观念反映的社会现象。

材料三 鸦片战争之后,崇尚洋货逐渐成为一种时尚,消费品都要带个“洋”字。民国初年,出现了倡导使用国货运动,消费品都要带个“华”字。

(2)依据材料三并结合所学知识,简析近代中国出现“崇尚洋货”和“倡导国货”的原因。

材料四 山东城镇居民“九五”时期消费结构表

| 年份 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |

| 消费支出构成(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 食品支出(%) | 43.6 | 40.9 | 39.6 | 37.1 | 34.7 |

| 衣着支出(%) | 17.4 | 16.7 | 14.0 | 13.6 | 13.2 |

| 设备用品及服务(%) | 9.4 | 9.5 | 10.4 | 12.2 | 11.2 |

| 医疗保健支出(%) | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 6.4 |

| 交通通信支出(%) | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 7.0 |

| 娱乐文教用品及服务(%) | 10.0 | 11.2 | 12.8 | 13.3 | 14.2 |

| 居住支出(%) | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 7.9 |

| 杂项商品及服务(%) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.3 |

(3)依据材料四,概括这一时期山东城镇居民消费观念的变化,并结合所学知识分析导致这一变化的原因。

8 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一与西欧不同,中国自始至终都是一个农业社会,从来没有出现贸易立国的时期,尽管很早就有与海外的商业往来,却没有成长为推动新兴经济部门的发展并动摇旧经济结构的力量。古代海外贸易的基础及主要内容是丝绵织品及各种土特产。中国在这方面是有有利条件的,宋元至明初与海外的贸易往来规模也相当可观,……然而中国终究由于缺乏内部市场机制的驱动,商业化的海外贸易活动达不到应有的高度。…中外学者一般认为明中叶以后就衰落了

——齐涛主编《中国古代经济史》

材料二中国的出口物资主要是农副产品,其中以茶叶、生丝为大宗。在出口总计中,如1873年茶叶占49.33%,生丝占36.48%;1883年茶叶占43.70%,生丝占24.88%;1893年茶叶占23.71%,生丝占22.11%。……在出口总计中,如1873年工业品占8.97%,丝织品占3.14%;1883年工业品占18.23%,丝织品占6.67%;1893年工业品占20.45%,丝织品占7.53%

——陈勇勤《中国经济史》

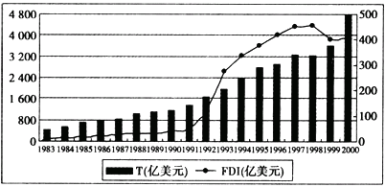

材料三20世纪70—90年代中国进出口贸易情况

| 年份 | 人民币(亿元) | |||

| 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | 差额 | |

| 1978 | 355 | 167.6 | 187.4 | -19.8 |

| 1985 | 2066.7 | 808.9 | 1257.8 | -448.9 |

| 1988 | 3821.8 | 1766.7 | 2055.1 | -288.4 |

| 1991 | 7225.8 | 3827.1 | 3398.7 | 428.4 |

| 1995 | 23499.9 | 12451.8 | 11048.1 | 1403.7 |

| 1997 | 26958.6 | 15152.8 | 11805.8 | 3347.0 |

——《中国统计年鉴(1998)》,620页

(1)根据材料一,概括古代中国海外贸易的主要特点,并结合所学分析明中叶以后中国海外贸易衰落的原因。

(2)与材料一相比,近代中国对外贸易有何新现象?结合所学知识,分析其对中国近代经济的影响。

(3)根据材料三,指出1978年以来我国进出口贸易额的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(4)综上所述,请谈谈你的认识。

9 . 阅读材料,回答问题。

材料一一战期间沪宁杭地区民族工业发展概况示意图

——《必修2历史图册》

材料二长三角在经济上指以上海为龙头的江苏、浙江经济带。这里是中国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最存在发展潜力的经济板块。在长江三角洲经济发展和产业升级过程中,外商直接投资起到巨大促进作用。1985—2003年,长三角实际利用外商直接投资增长了288倍,年均增长率达37%,占全国实际利用外商直接投资的比重由1985年的5.46%上升到2003年的49%。

——《长三角地区经济发展形势综述》

(1)根据材料一图示信息,概括沪宁杭地区民族工业发展的特点,并结合所学知识说明一战期间这一地区民族工业发展的主要原因。

(2)根据材料二概括长三角地区经济快速发展的原因,结合所学知识简述新时期长三角地区对外开放的历程。

①以经济建设为中心的决策

②逐渐建立社会主义市场经济体制

③邓小平南方谈话加快了改革开放的步伐

④成功加入世界贸易组织

| A.①②④ |

| B.①③④ |

| C.②③ |

| D.①②③ |