1 . 阅读材料,回答问题

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孝文帝改革前社会的主要问题是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐初政事堂宰相集议制度的特点并简析其作用。

材料一 魏初,民多荫附;荫附者皆无官役,而豪强征敛倍于公赋。给事中李安世上言:“岁饥民流,田业多为豪右所占夺;虽桑井难复,宜更均量,使力业相称。又,所争之田,宜限年断,事久难明,悉归今主,以绝诈妄。”魏主昆善之,由是始议均田。

——《资治通鉴》卷一三六《齐纪二》武帝永明三年(四八五)

材料二 (唐初)由于三省宰相相互间“日有争论,纷纭不绝”,以致各项政令不能及时下达,为此,乃创设政事堂宰相集议制度。中书门下省参加政事堂集议的,多时有至十几人,最少则只有两人,即中书令及门下侍中。集议时有一主席,称为“执笔”。讨论结果,由他综合记录,等于现在之书记长。此项主席轮流充任。有时一人轮十天,有时一人轮一天。大家的意见,不仅由他综合记录,而且最后文字决定之权亦在他。国家一切最高政令,一经政事堂会议决定,并经皇帝同意后,便送尚书省分六部具体执行。尚书省共分六部,即吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。唐玄宗时,设立“中书门下”,政事堂宰相集议制度由此瓦解。

——据钱穆《中国历代政治得失》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孝文帝改革前社会的主要问题是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐初政事堂宰相集议制度的特点并简析其作用。

您最近一年使用:0次

2021-05-08更新

|

129次组卷

|

2卷引用:四川省凉山州2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题

2 . 北魏时期曾明确规定“诸初受田者,男夫一人给田二十亩,课莳余,种桑五十树,枣五株,榆三根。非桑之土,夫给一亩,依法课莳榆、枣。奴各依良。限三年种毕,不毕,夺其不毕之地。”对此认识正确的是

| A.有效地解决了土地兼并问题 | B.实现了“贵贱均田”的目的 |

| C.有利于手工业和商业的发展 | D.农民获得了土地经营自主权 |

您最近一年使用:0次

2020-02-02更新

|

92次组卷

|

2卷引用:四川省凉山州2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题

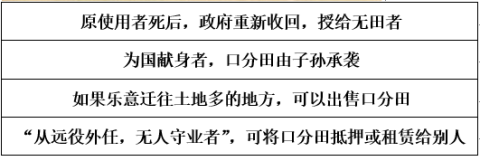

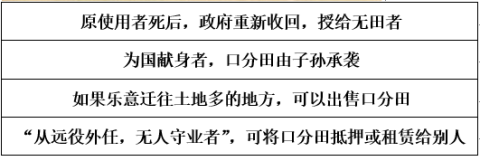

3 . 口分田是唐代均田制下的一种份地,下表为唐代某时期有关口分田的法令。由此可知,这一时期

| A.口分田的推行具有灵活性 |

| B.均田制加剧了贫富差距 |

| C.口分田损害了地主的利益 |

| D.政府立法鼓励土地兼并 |

您最近一年使用:0次

2019-10-19更新

|

134次组卷

|

2卷引用:辽宁省葫芦岛市六校协作体2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题

4 . 南北朝时期,南梁使者陈庆之出使北魏曾感慨道:“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原。礼仪富盛,人物殷阜”,出现这一变化的原因是

| A.北方农业生产的恢复发展 |

| B.魏孝文帝改革 |

| C.北魏统一了黄河流域 |

| D.北方民族融合趋势加强 |

您最近一年使用:0次

2019-07-13更新

|

99次组卷

|

2卷引用:四川省凉山州越西中学2019-2020学年高二5月月考历史试题

5 . 北魏迁都后,在都城洛阳设置专门场所以供归魏的南朝人士、边夷侍子和朝贡使节居住,并用“归正”、“慕义”等词为其居所定名。此举旨在

| A.促进洛阳经济恢复和发展 |

| B.凸显北魏的华夏正统地位 |

| C.彰显民族政策的开明 |

| D.缓和南北政权的矛盾 |

您最近一年使用:0次

2019-06-06更新

|

606次组卷

|

11卷引用:湖南省浏阳一中、株洲二中等湘东五校2018届高三12月联考历史试题

湖南省浏阳一中、株洲二中等湘东五校2018届高三12月联考历史试题山东省烟台第一中学2018届高三12月月考历史试题河南省虞城高中2018届高三月考历史试题山东省青岛市第二中学2017-2018学年第一学期第二学段模块考试高三文科综合试题【全国百强校】广东省中山市第一中学2019届高三上学期第二次统测历史试题天津市静海县第一中学2018—2019学年高三上学期期末考试预测卷历史试题【全国百强校】湖南省衡阳一中2018-2019学年高二(下)期中历史试卷山东省泰安市高新区泰山国际学校历史岳麓版历史选修一第5课北魏孝文帝改革与民族融合课时训练2018-2019学年寒假自主先学手册高二 历史 学生版安徽省阜阳市太和第一中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题四川省凉山州宁南中学2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题

6 . 北魏拓跋澄在回答孝文帝议迁都之事时,曰:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”材料表明北魏迁都洛阳的根本目的是

| A.加强对中原地区的统治 | B.接受汉族先进文化 |

| C.加速鲜卑族的封建化进程 | D.防止北方少数民族柔然的骚扰 |

您最近一年使用:0次

2018-04-23更新

|

131次组卷

|

14卷引用:四川省凉山彝族自治州宁南中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题

四川省凉山彝族自治州宁南中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题(已下线)湖南师大附中高二年级期末考试(选修一)历史试题2011—2012学年贵州省瓮安二中高二下学期第一次月考历史试卷2014-2015学年吉林吉林第五十五中学高二下期中历史试卷2015-2016学年广西桂林一中高二下期中历史试卷2016-2017学年河南省郑州市第四十七中学高二下学期第一次月考历史试卷2016-2017学年湖北省沙市中学高二下学期第一次双周考历史试卷甘肃省武威第五中学2016-2017学年高二下学期第二次月考历史试题四川省资阳中学2017-2018学年高二下学期4月月考历史试卷四川省双流中学2017-2018学年高二4月月考文综-历史试题四川省双流中学2017-2018学年高二4月月考历史试题四川省泸县第二中学2017-2018学年高二下学期期中考试文综历史试题吉林省辽源市田家炳高级中学2018-2019学年高二下学期第一次月考历史试题吉林省吉林市吉林江城中学2020-2021学年高二4月月考历史试题(文)

7 . 孝文帝改革与商鞅变法虽然是中国历史上不同时期的改革,但都促进了历史的发展。两者的共同之处在于都

| A.为实现国家统一奠定了基础 | B.采用儒家思想治理国家 |

| C.是民族融合发展的产物 | D.促进了社会性质的转变 |

您最近一年使用:0次

2018-04-14更新

|

137次组卷

|

7卷引用:人教版高中历史选修一第三单元北魏孝文帝改革单元测试

8 . 北魏孝文帝改革的措施中,既直接推动了农业生产的恢复和发展,又促进了鲜卑族封建化的措施是

| A.迁都洛阳 |

| B.整顿吏治 |

| C.移风易俗 |

| D.颁布均田令 |

您最近一年使用:0次

2018-02-19更新

|

241次组卷

|

17卷引用:四川省凉山州越西中学2019-2020学年高二5月月考历史试题

四川省凉山州越西中学2019-2020学年高二5月月考历史试题辽宁省辽河油田第二高级中学2015-2016学年高二下学期期中考试历史试题人教版2013-2014学年高二历史选修一课时提升:第3单元 第3课 促进民族大融合人教版选修一第三单元第3课《促进民族大融合》练习人教版高中历史选修1第三单元第3课 促进民族大融合 课时练习【全国市级联考】云南省玉溪市2017-2018学年高二下学期期末统一检测历史试题甘肃省镇原县镇原中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题辽宁省阜新市高级中学2019-2020学年高一10月月考历史试题安徽省滁州市定远县育才学校2019-2020学年高二5月月考历史试题甘肃省平凉市庄浪县第一中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题甘肃省庆阳市镇原县第二中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题福建省三明市明溪县第一中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题广东省揭阳市惠来县华侨中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题青海省海南州高级中学、贵德中学2020-2021学年高二下学期期中联考历史试题陕西省咸阳市永寿县中学2020-2021学年高二下学期第二次月考历史试题新疆乌鲁木齐市第三十一中学2021-2022学年高二上学期期中历史试题新疆乌鲁木齐市第三十一中学2021-2022学年高二上学期期末历史试题

9 . 自孝文帝以后,北魏皇帝死后的谥号多采用“孝”字,如孝文帝,孝武帝,孝明帝等。这充分反映出

| A.孝文帝改革顺应了历史发展潮流 |

| B.鲜卑族具有尊宗敬祖的优秀传统 |

| C.北魏统治者深受汉族文化的影响 |

| D.只有讲求孝道才能巩固封建统治 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

363次组卷

|

20卷引用:2015-2016学年河北广平县一中高二下第一次月考历史试卷

2015-2016学年河北广平县一中高二下第一次月考历史试卷2015-2016学年安徽池州东至县二中高二4月段考历史卷云南省峨山彝族自治县第一中学2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题河南省周口中英文学校2017—2018学年高二下学期第一次月考历史试题安徽省凤阳县凤阳二中2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题安徽省滁州市定远县西片区2017-2018学年高二6月月考历史试题【全国百强校】河南省周口中英文学校2018-2019学年高二下学期第一次月考历史试题【全国百强校】内蒙古鄂尔多斯市第一中学2018-2019学年高二下学期第一次月考历史试题内蒙古包头市北方重工业集团有限公司第三中学2017-2018学年高二下学期期中历史试题江苏省宿迁市宿豫中学2019-2020学年高二4月调研历史试题(奥赛部)河北省衡水市深州市中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题安徽省宣城市郎溪中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题安徽省淮南市寿县第二中学2020-2021学年高一上学期第一次月考历史试题四川省凉山州西昌天立学校2020-2021学年高二下期第三次月考历史试题宁夏固原市隆德县2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题广东省深圳实验学校高中部2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题陕西省咸阳市武功县2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题安徽省南陵中学2021-2022学年高二9月月考历史试题吉林省长春市第二实验中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题安徽省滁州市明光市第三中学、凤阳县临淮中学2023-2024学年高二9月月考历史试题

10 . 下列历史现象中,与北魏孝文帝改革互为因果关系的是

| A.北方统一的实现 | B.鲜卑族的封建化 |

| C.北方民族大融合 | D.北方经济恢复与发展 |

您最近一年使用:0次

2016-11-27更新

|

260次组卷

|

8卷引用:2010年黑龙江牡丹江一中高二下学期期末考试历史卷