材料:王安石的一些变法令上,往往有“皆以为民”,“使农人有以赴时趋事”的言论。在他秉政期间,发布的第一道免役令规定,开封府的乡村四、五等户不纳役钱。可是在向全国推行时,乡村下户被变法派很普遍地强加了役钱负担。待到役钱收入固定下来,宋廷又变相恢复了差役。在乡役方面既出免役钱,又服差役的情况,一直持续到南宋末。青苗法公布时宣称“公家无所利其入”,“依陕西青苗例钱”不收利息。在各地推行时,有的收息,有的收息,而且城廓户和乡村上户都被抑配青苗钱。农民在纳苗、役钱时大量支付钱币,使得“钱聚于上,而下有钱荒之患”。大臣孙傅后来对宋钦宗说:“祖宗法惠民,熙丰(宋神宗年号)法惠国。”

——摘编自王曾瑜《王安石变法简论》

完成下列要求:

(1)据材料并结合所学知识,指出王安石变法的动机,分析免役法和青苗法实施的实际效果。

(2)据材料归纳免役法和青苗法推行过程中的共同问题,据此谈谈王安石变法给你的启示。

阅读下列材料,回答问题。

“国民之交敝也,自苛政始。苛政兴,足以病因瘁民,而尚未足以亡……惟是苛政之兴,众论不许,而主张之者,理不胜而求赢于势,急引与已同者以为援,群小乃起而应之……”

“是安石之法,未足以致宣、政之祸,唯其杂引吕惠卿、邓结、曾布之群小,以授贼贤罔上之秘计于(蔡)京,则安石之所贻败亡于宋者此尔。”

一一王夫之《宋论》

材料二(司马光说)“治天下譬如居室,敝则修之,非大坏则不更造也。”

一一《宋论》

材料三宋太傅荆国王文公安石,适应于时代之,其良法美意往往传诸今日莫之能废……

——梁启超《王安石评传》

(1)依据材料一,归纳王夫之对王安石变法的基本观点。

(2)依据材料二、三分析司马光和梁启超对王安石变法的态度,分析梁启超对王安石变法持这种态度的主要原因。

材料 嘉祐三年(1058年),王安石提出了一整套培养公职人员的办法,努力奠定变法的思想基础与组织基础。首先,他针对学校教育空疏腐败的现实,提出以“尚实用”为原则来培养人才,其教育内容具体来说则包括德性的养成及处理具体政务能力的培养。其目的显然是培养政治精英或国家治理者。王安石建议,在进士考试中,取消诗赋、贴经和墨义,改为经义和策论。在人才的任用上,他再次强调了德才兼备的传统观点,认为应以个人德才的高低为依据,在社会有序分工的基础上实现国家的公共治理功能。他积极推行高薪养廉的制度以遏制腐败。他还提出利用礼法相结合的手段来进行保障。两者结合既是减少改革阻力的“托古改制”,同时也是为了通过礼、 乐、刑、政的使用保证国家治理结构有序运行的创新尝试。

——摘编自宋丙涛、张庭《历史教训与当代启示:王安石变法的公共经济学分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石公职人员培养思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王安石公职人员培养思想。

材料一 宋神宗继位后不治宫室,不事游幸,勤于正事,励精图治。他经常找大臣商讨富国强兵之道……宋神宗求治心切,召王安石“越次”入对。王安石指出只要“择术”正确,不要说大唐盛世,连尧舜之治也可达到,这种引导和激励使宋神宗信心大增……王安石又上书回答宋神宗提出的为何“祖宗守天下能百年无大变”的问题。他说,前面几位皇帝,“于理财大抵无法,故虽俭约而民不富,虽勤忧而国不强,赖非夷狄昌炽之时,又无尧汤水旱之变,故天下无事,过于百年”。这正切合宋神宗“当今理财,最为急务”的思想……熙宁二年(1069年),在中国历史上影响深远的王安石变法便大张旗鼓地开展起来。

——摘编自钟葵《王安石变法问题出在哪里》

材料二 陛下(宋神宗)即位五年,更张改造者数千百……其议论最多者,五事也:一日和戎,二日青苗,三日免役(也称募役),四日保甲,五日市易……免役之法成,则农时不夺,而民力均……市易之法成,则货贿通流,而国用饶矣。

——摘编自王安石《临川先生文集》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析王安石变法能够大张旗鼓地开展起来的原因。

(2)根据材料二,概括王安石变法取得的成效。结合所学知识,分析王安石变法失败的原因。

材料一 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降同罚。有军功者,各以率受上爵。为本业耕织,致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者举以为收孥。宗室非有军功者,不得为属籍……而集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

——《史记·商鞅列传》

材料二 北魏延兴元年(473年),北魏政府向人民征收“户调帛二匹、絮二斤、丝一斤、粟二十石;又入帛一匹二丈,委之州库,以供调外之费”。

——赵毅等主编《中国古代史》,高等教育出版社2005年版

材料三 北魏485年,孝文帝颁布命令:“男子15岁以上,授给露田40亩、桑田20亩,妇人授露田20亩。露田不得买卖,授田者身死或年满70者归还官府。桑田则永为个人所有,不须还官,并在一定条件下可以买卖。奴婢授田与良人相同,耕牛每头授田30亩,限4牛。”

——赵毅等主编《中国古代史》,高等教育出版社2005年版

材料四 (王安石变法)变法派所制定的一些政策法令及其实践,虽还远远谈不到解放生产力,但对当时生产力的发展总还是有一些帮助的,因而是发生了积极的作用的。

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

问题

(1)依据材料一概括商鞅变法的措施并分析其带来的积极影响。

(2)根据材料二、三,简要概述推行均田制的影响。

(3)根据材料四,列举王安石变法中能直接推动生产力发展的措施有哪些?并将其具体内容列举出来。

材料 1069年,宋神宗接受王安石的建议,颁布实行农田水利法。农田水利法规定,对于提出农业耕作和水利建设意见的人,按照功利大小奖励,并可以量才录用,而对于故意阻挠工程修建、不出工料的人,则加以惩罚。对兴修农田水利有功的官员,按灌溉顷亩千顷以上、五百顷以上和百顷以上三等分别予以奖励。“新法”规定,在确定工程之前,各级官员要对百姓的意见进行调查,工程量大的要上报朝廷决定。各州县在施工之前,要求绘制成图、阐述具体的实施方法并呈报上级机关。宋朝实行了差官察访制,中央政府不断派遣官员察访各地的农田水利之事,监督地方政府兴修农田水利工程的质量和进展情况。农田水利法规定了人力和资金的来源机制。人力来源主要有居民按照户等出工、军队出工和募饥民兴水利。资金主要来源于政府提供和私人提供。财力不足的,官府贷以青苗钱,即提供长期、低息贷款。私人提供,分为有偿贷款和无偿捐款,对捐款兴修水利工程的个人,官府还会给予奖励。

——摘编自郭泽杰《王安石与水利变法》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括农田水利法的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析农田水利法的历史影响。

7 . 材料 北宋王安石变法的内容是多方面的,教育改革是其重要内容之一。教育改革中,王安石在太学实行“三合法”,规定初入学的为外舍生,不限名额;外舍生经过考试升为内舍生,名额200人;内舍生经过考试升为上舍生,名额100人。上舍生学行优秀者,或授官,或可直接参加省试、殿试。王安石为“一道德”,颁行《三经新义》作为学校的统一教材,此书由王安石对《诗》《书》《周礼》三部儒家经典重新加以注释而成,故名《三经新义》。在科举改革方面,王安石为改变当时士人“闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习”的现状,废除明经诸科,只以进士科取士;规定应试举人不再考诗赋、贴经、墨义,而考经义和策论,经义则以《三经新义》作为考试标准。王安石在教育方面的变革达到了预期的效果。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出北宋王安石教育改革的背景及特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要分析北宋王安石教育改革的积极作用。

阅读下列材料,回答问题。

宋仁宗庆历三年(1043年),北宋历史上轰动一时的庆历新政就在范仲淹的领导下开始了,其主要内容:

①明黜陟(严明官吏升降)。②抑侥幸(限制官僚滥进)。③精贡举(严密科举取士)。④择长官(慎选地方长官)。⑤均公田:重新规定官员按等级给以一定数量的职田,调配蛤缺乏职田的官员,以“责其廉节”,防止贪赃枉法。⑥厚农桑(重视农业生产)。⑦减徭役做到均赋税,宽徭役,减轻人民负担。⑧修武备。(整治军备)。⑨重命令(严肃对待和慎重发布朝廷号令)。⑩推恩信(落实朝廷的惠政和信义)。

(1)根据材料概括改革包含哪些方面的内容?

(2)根据材料,结合所学知识,对这次改革作简要评价。

材料 王安石大部分的变法都遭到极大的挫折与障碍,到哲宗即位旧党执政时乃全遭罢除。变法是针对时弊的救国大计,然而何以会失败呢?原来王安石的变法主张,是纯从立法的本身着想,而忽视了执法时在技术上的问题与人事上的障碍。换言之,王安石的变法是偏重于“理想”,而忽略“现实”;王安石的个性执拗,他不愿谋求人事上的谅解与妥协,而一意孤行,导致以往拥护王安石的人也变为反对党,造成众论汹汹,孤军作战的局面。

王安石变法的目的在于富国强兵,其富国太着重于开源而忽视节流。对于开源的办法,是想得无所不至,虽然在政府并没有聚敛的意思,但在官吏推行时,出入之际,就是难免不发生聚敛之弊。王安石一味重视变法的理论,而忽视吏法,吏治不良,何以行法?科举的改革与太学三舍法都是一种进步的措施,但颁布《三经新义》于学府,实乃多此一举。

——摘编自陈致平《中华通史·第五卷·宋辽金史前编》

完成下列要求:

(1)据材料并结合所学知识,说明王安石变法的背景及其指导思想。

(2)据材料并结合所学知识,概括王安石变法失败的基本原因。

10 . 改革是历史发展的鲜明主题,改革就是推陈出新、除旧布新,从而推动社会的进步和历史的发展。但改革的道路总是坎坷曲折的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一史书记载,自北魏建元至北魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制。

——人教网

北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里,农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

材料二“冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

材料三宋仁宗(1049~1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

——历史风云网

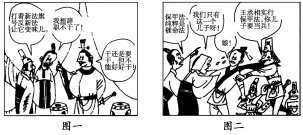

材料四关于王安石变法的漫画

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

(2)据材料二概括指出北魏孝文帝鼓励农耕的措施。

(3)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

(4)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?