| 时间 | 留苏大学生 | 农机专业学生 | ||

| 1952—1957年 | 专业 | 人数 | 人数 | 占比 |

| 32个 | 121人 | 22人 | 18% | |

| A.农业劳动力的匮乏 | B.新中国渴望农业的机械化 |

| C.农业生产方式变化 | D.苏联农业的国际领先地位 |

材料一 1949—1952年,恢复国民经济,实现国家财经状况基本好转的任务胜利完成,工农业生产达到和超过历史上最高水平,市场丰盈,物价稳定,人民生活水平有显著提高。1953年6月,中共中央提出的过渡时期总路线,使我国在实现工业化的同时,对生产资料私有制实行社会主义改造,开始了直接向社会主义过渡的进程。从此,新中国的社会主义建设在探索中曲折发展。

——摘编自林蕴晖、丛进等《1949—1976年的中国》

材料二 1978年后,中国逐步明确了经济体制改革的市场化方向。改革目标由中共十二大提出的"计划经济为主、市场调节为辅",转变为十二届三中全会提出的"有计划的商品经济",进而过渡为十三大提出的"国家调节市场、市场引导企业"。1992年中共十四大确立了社会主义市场经济体制的改革目标,此后中国在市场主体、市场体系、宏观调控等方面进行了大刀阔斧的改革,初步建成了社会主义市场经济体制。21世纪以来,政府继续完善社会主义市场经济体制。中共十八大以来,经济体制改革目标进一步深化为"使市场在资源中发挥决定性作用和更好发挥政府作用"。

——摘编自李扬、武力《中国经济体制演变研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述新中国成立以来社会经济发展中“政府和市场关系”变化的阶段及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析新中国成立以来影响“政府和市场关系”的因素。

材料一 夏、商、西周时期,统治者给予地方政府独立行使政权的权力。秦朝建立后,地方行使政权要得到中央首肯,并接受中央监督。魏晋南北朝时期,实行以豪族大土地占有为基础的方镇都督分权,由此出现大分裂。隋唐增强了中央政府处理地方事务的力度与效率。宋初,增强了中央宏观调控能力,导致“积贫积弱”。元朝,实行“行省制”,中央政府部分直接延伸向地方政府。明清进一步加强中央权力。

——摘编自孙萍、白路路《我国古代中央与地方政府的政治关系历史演变》

材料二 新中国成立初期,中央和地方关系基本上是战时军事管制,地方绝对服从中央。1956年,中央各部门近900个企事业单位下放到了省市区。1959年上半年,中央开始调整收权。1961 年《关于调整管理体制的若干暂行规定》指出“经济管理的大权应集中到中央、中央局和省委三级。”“文化大革命”期间出现大规模的权力“下放一回收”的循环。改革开放后,中央与地方关系改革与变化经历了两个阶段:放权让利阶段(1978——1992年)和制度创新阶段(1992年至今),中央与地方关系各自在政治、经济、立法等方面的职责权限易于界定,更加清晰。

——摘编自夏天《中国中央与地方关系改革的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代中央与地方政府的两种关系模式,并分析两种模式的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放前后中央与地方关系出现的变化,并说明变化的原因。

材料一 从1948年开始,中国共产党积极探索建立符合城市特点的基层社会管理体系。接管各大城市后中国共产党废除了保甲制度。参照乡村经验,不少城市建立了市、区、街三级行政管理体制,街政府成为最基层的行政机构。这种三级行政管理体制导致政出多门,效率低下,无法适应城市“集中”的特点。不久,街政府被撤销。中华人民共和国成立后,各地进一步探索城市基层管理模式。1954年,国家颁布条例,规定在城市基层设立区政府的派出机构街道办事处和群众自治性组织居民委员会,正式确立街居体制。通过街居体制,无单位、无组织的群众被全部纳入政府管理范围。

材料二 改革开放以来,城市基层管理体制发生很大变化。1990年,《中华人民共和国城市居民委员会组织法》颁布,扩大了居委会职能,居委会可根据需要自行设立各种工作委员会。随着越来越多的农村人口涌入城市,以及大量的“单位人”转变为“社会人”,“社区式管理”成为城市管理新的模式。2000年,《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,标志着社区建设成为城市基层社会管理的新方向。除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。通过居民会议议事协商和民主听证等形式,社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。

——摘编自《新中国的基层管理变迁》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中华人民共和国成立后城市基层管理体制变革的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后城市基层管理体制的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析新中国城市基层管理体制发展的意义。

| A.公民法制观念提高 | B.西方法律思想影响 |

| C.社会主义法律体系建成 | D.经济体制改革不断深化 |

材料一:明洪武年间先后设立北平行省和北平布政司,对今京津冀一带实行管理。明迁都北京后,京师宫廷、百官及军队所需要的大量粮食及各类物资,主要通过大运河运往北京,而天津是重要的转运中心,水陆交通将北京、天津及河北一带连通起来。19世纪60年代后,天津同广州构成了牵动南北城市化和工业化的龙头。京津冀城市网络格局发生了以津京冀为序的新调度,初步构建起以北京为全国政治文化中心,以口岸城市天津为北方金融商贸中心,环绕京津,形成由保定,石家庄等中等城市和高阳、辛集等一大批小城市和商业市镇组成的城市网络体系,进而同世界城市网络联结在一起。从1905年开始,天津口岸同英美德日等国的直接贸易量已超过从上海转口的贸易量,成为华北贸易货栈,京冀则成为天津口岸第一位的洋货销售市场和土产货源供给地。

——摘编自胡光明《清末民初京津冀城市化快速进展的历史探源与启示》等

材料二:1981年,华北地区成立了华北地区经济技术合作协会,开展区域经济联合。1986年,时任天津市长的李瑞环提出环渤海区域合作问题,15个城市共同发起成立了环渤海地区市长联席会,随着长江三角洲掀起了新一轮区域经济合作浪潮,2004年,国家发改委决定启动京津冀区域发展总体规划和重点转向规划的编制工作,共同构建区域统一市场体系。随着市场体制的不断完善,区域合作的内生动力逐渐增强。2015年4月30日,中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,指出推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。

——摘编自魏丽华《建国以来京津冀协同发展的历史脉络与阶段性特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚清时期“京津冀一体化”的新变化。(2)根据材料二并结合所学知识,分别说明改革开放初期和21世纪初“京津冀一体化”的阶段性特征。

| 人物 | 工作简历 | 回忆片段 |

王宗术 | 王宗术,1966年成为铁路工人,从沾火到皖赣,从宣杭到京九,参与修建了6条铁路大通道 | 当时一个口号就是"建设大西南、为祖国发展做贡献,那时候十八九岁,山区里根本不知道火车是哈,但国家号召,我们就去干了。从最基础的铁路建设理论开始学起。一根25米长的铁轨要靠25个人扛,"一、二、三,地喊着;遇山开隧道,先用炸药包开路,再拿镐和铲子一点点地挖 |

王丹 | 王丹,王宗术的儿子,退伍转业到铁路系统后,参与修建的第一条铁路便是京九线。后在合安高铁庐江轨道板场当一名生产负责人 | 那时候机械化水平已经比较高了,专门的铺轨机、大型的装载设备已经上道。如今我们生产的轨道板是中国自主研发,其中的信息化程度比以前大有提高。从枕木到混凝土轨枕再到如今的轨道板,材质、形态和宽度变化的背后,是速度的要求,是创新的结果 |

王庆林 | 王庆林,王丹之子,大学毕业以后,也进入了铁路行业 | 如今,高铁正线上已经看不到石子的身影,一块块轨道板、一条条钢轨向远处伸去。以前修一条铁路至少得五六年,甚至七八年,如今,省内铁路一般两年就能完成。可见,科技的进步,让铁路建设不再艰难 |

材料一 西汉以丞相总百官,而九卿分治天下之事。(东汉)光武中兴,身亲庶务,事归台阁(汉尚书台在宫禁内,称台阁),尚书始重,而汉公卿稍已失职矣。(曹魏)文帝受禅,改尚书为中书。有今有监,而亦不废尚书。然中书亲近,而尚书疏外矣。东晋以后,天子以侍中常在左右,多与之议政事,不独任中书,于是又有门下,而中书权始分矣。降及南北朝,大抵皆循此制。

——司马光《上哲宗乞合两省为一》

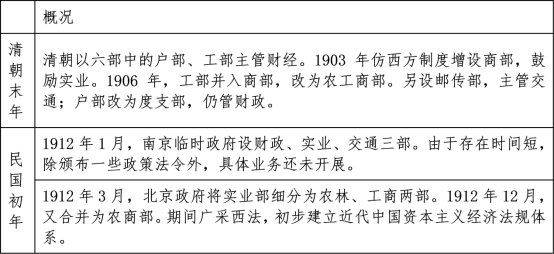

材料二 清末民初中央经济管理机构变革简表

——摘编自虞和平《中国现代化历程》

材料三 1982年开始的国务院机构改革是改革开放以来我国第一次政府机构改革的组成部分。经过改革,国务院工作部门由100个精简到61个,人员编制从5.1万人减为3万人,各部委组成人员平均年龄由64岁降到60岁。这次改革是一次有益的探索,但没有触动高度集中的计划经济管理体制,没有实现政府职能的转变。

2003年开始的国务院机构改革是在加入世贸组织的大背景之下进行的,本次改革以调整机构设置、进一步转变政府职能为主要任务。例如:国家发展计划委员会改组为国家发展和改革委员会,其任务是研究拟订经济和社会发展政策,指导总体经济体制改革;新设立的“国资委”负责指导推进国有企业改革和重组,新组建的商务部负责推进流通体制改革。

——综述自《新中国成立以来的历次政府机构改革》等

(1)根据材料一,概述两汉魏晋南北朝时代宰相制度的演变特点。这一变化到隋唐时代产生了什么制度性成果?

(2)根据材料三,1982年和2003年的国务院机构改革的中心内容主要有什么不同?结合材料和所学知识分析形成差异的原因。

(3)综合以上材料,请就政府机构改革调整谈谈你的认识。

9 . 【历史选修1:历史上重大改革回眸】

材料进入20世纪80年代,世界战争与和平形势特别是战争格局发生了重大变化,邓小平敏锐地做出判断,和平与发展成为时代主题。从1985年下半年开始先进行各大单位机关、各军兵种机关、各军兵种所属部队的整编。到1987年底,全军总人数由400.6万人减至305万人,减少95.6万人,并且合并了4个大军区,减少了保障人员。组建了陆军集团军和陆军航空兵,加大了技术兵种的比例,初步理顺了一些领导和管理体制,提高了工作效能。国家对部队的组织编成,加强合成,调整了干部与战士的编配比例,人员构成比较合理。1989年11月9日,江泽民接替邓小平任中央军委主席,军队改革仍然按照1985年确定的方针和原则进行。在这一阶段,军队改革在军队体制编制调整和改革上有了较大的突破,并通过体制编调整和改革带动了其它方面的改革,标志着军队改革进入了全面展开的阶段。

——摘编自袁德金《30年军队改革略论》

(1)根据材料,指出20世纪80年代中国军队改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,概括20世纪80年代中国军队改革的意义。

10 . 【历史——选修1:历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。

材料创办于1923年的美国《时代》周刊是美国三大时事性周刊之一,内容广泛,对国际问题发表主张和对国际重大事件进行跟踪报道。有世界“史库”之称。《时代》从创刊起,就非常关注中国的发展变化。下图从左至右,分别为图一、二、三。

图一:1979年1月1日的期刊封面,邓小平被评为本年度的风云人物。标题:邓小平,中国新时代的形象。

图二:1984年4月30日的期刊封面。标题:中国的新面孔,里根将会看到什么?一个普通的中国人手里拿着可口可乐,面露微笑,很直白地表现了中国正在开放,人们将要开始新的生活的景象。当然这也是对里根总统访华的一篇报道。

图三:2017年11月13日的期刊封面。除美国本土版外,杂志封面都用中文和英文两种语言写上“中国赢了”!(Chinawon)。这是《时代》周刊封面第一次出现两种语言。在内文《中国经济是如何赢得未来的》一文中,作者布雷默指出:如今,中国已经成为全球经济中最具实力的国家,而美国则落居第二。

(1)依据所学知识,对上述材料进行合理解读。

(2)上述材料反映了一个共同的主题,请你为这个主题拟定一个合适的标题。