| A.阶级矛盾激化的结果 | B.统治者生活情趣变化使然 |

| C.民族危机出现的产物 | D.资本主义经济发展的推动 |

| A.广东人民抵制洋货 | B.《南京条约》开放五口通商 |

| C.鸦片战争后中外贸易缩减 | D.清政府限制广州对外贸易 |

道光帝调派出征的部分官兵情况表

| 时间 | 人名(人数) |

| 道光二十年(1840) 十二月十四日 | 湖南提督祥福、江西总兵长春、湖北宜昌镇总兵博勒恭武等各带兵一千名奉调广州。 |

| 道光二十一年(1841) 正月八日 | 授奕山为靖逆将军,隆文、杨芳为参赞大臣,前赴广东, 剿擒逆夷。 |

| 道光二十一年正月十一日 | 派侍卫珠勒亨、二等侍卫巴扬阿及部分健锐火器各营官弁前往广东。 |

| 道光二十一年二月二十三日 | 命齐慎为参赞大臣,赴粤剿办英夷。 |

| 道光二十一年三月初一日 | 琦忠、韩振先赴广东,交奕山等差遣。 |

| 道光二十一年七月二十八日 | 厦门失守,吴文镕选江西兵二千名赴闽。 |

| …… | …… |

| A.道光皇帝也曾经积极主战 | B.清末军队调动有诸多弊端 |

| C.兵力相比清军有较大优势 | D.中国的失败是历史的必然 |

材料一 有学者认为:中国近代史的发展呈现出由“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U”字形路线。在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”,近代中国历史的后期,其基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901-1920年)就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期。

材料二 凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分,杂以九等。……务使天下共享天父上主皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——《天朝田亩制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代中国前期“沉沦”的过程。(2)根据材料二并结合所学知识,说明农民阶级在近代中国的沉沦中进行了哪些斗争。并指出这些斗争先后失败的原因。

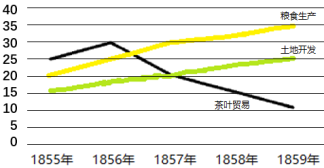

| A.茶叶贸易受列强商品输出影响大 |

| B.粮食生产的产量增长的速度最快 |

| C.土地开发占据家庭开支主导地位 |

| D.晚清社会经济结构变动的复杂性 |

| A.外国人获得治外法权特权保护 | B.外国人可以在通商口岸永久居住 |

| C.各国纷纷获得片面最惠国待遇 | D.《南京条约》开放上海为通商口岸 |

| A.清政府被动实行开放政策 |

| B.广州官民合理维护主权 |

| C.清政府抗拒接纳条约体系 |

| D.列强曲解条约扩大侵略 |

| A.英国有明显的优势 |

| B.中国处于出超地位 |

| C.受到了经济危机的冲击 |

| D.未满足列强的预期 |

材料 日本作家末广铁肠创作的小说《哑旅行》著于1889—1891年间,其中许多情节反映了世界近代晚期的重大历史现象,小说梗概如下:

日本绅士隐太郎因慕“西文西学最合时趋”,又听得游历西洋的人都有名望,乃乘汽船从日本横滨出发,先后游历了美、英、法等国。期间虽偶有懂外语者或者友人帮助,但因时有失散,或者翻译水平低,导致语言不通,在饮食、居住、交通、游玩等方面闹出许多笑话。在纽约参观蜡人馆时,误以真人为假人;在伦敦,因寻人不遇,险被马车撞倒,还因“Bath”读音不正,误至“Bus”站;去往法国时,又误买了至比利时的船票,复从比利时乘船至法国的加伦,再从加伦转乘火车前往巴黎。虽然多有曲折,但是隐太郎也见识了伦敦的“地底铁路”以及立在当路上的“电信电话杆子”,还有巴黎“男人收税——法郎,女人无税”的舞场。在巴黎游玩后,隐太郎乘船取道东南亚,来到当时世界“四大埠头”的末站上海,住进日本人在美租界铁马路开设的东亚洋行,遍游上海滩的风花雪月后,始返回日本。

结合世界近代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的世界近代时期重大历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的小说情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面。)

| A.“暴力”更能概括战争对中国的破坏性 |

| B.马克思对于西方列强的侵略行径认识模糊 |

| C.列强发动对华战争意在打破中国隔绝状态 |

| D.被侵略的说法不足以说明侵略的全部影响 |