材料 世界十大城市,1750—1950年(单位,千人)

| 序号 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | |||||

| 1 | 北京 | 900 | 北京 | 1100 | 伦敦 | 2320 | 伦敦 | 6480 | 纽约 | 12300 |

| 2 | 伦敦 | 676 | 伦敦 | 861 | 北京 | 1648 | 纽约 | 4242 | 伦敦 | 8860 |

| 3 | 君士坦丁堡 | 666 | 广州 | 800 | 巴黎 | 1314 | 巴黎 | 3330 | 东京 | 7547 |

| 4 | 巴黎 | 560 | 君士坦丁堡 | 570 | 广州 | 800 | 柏林 | 2424 | 巴黎 | 5900 |

| 5 | 江户(东京) | 509 | 巴黎 | 547 | 君士坦丁堡 | 785 | 芝加哥 | 1717 | 上海 | 5406 |

| 6 | 广州 | 500 | 杭州 | 500 | 杭州 | 700 | 维也纳 | 1662 | 莫斯科 | 5100 |

——转引自《中国与世界社会——从18世纪到1949》

(说明:上表仅摘录原表前六大城市;上表自1850年起,人口统计范围不再是城市而是城区)

请从以上表格中任选一座城市,以“之城”为题,结合所学历史知识撰写一篇城市简史的短文。(要求:概括出该城的历史文化特征、结合历史背景论述其历史变迁;观点明确,史论结合,逻辑清晰)。材料一 下表示意明清时期中央政府的海洋政策演变情况

| 时间 | 政府政令 |

| 洪武十四年 | “沿海军民官司纵令私相交易者,悉治以罪。” |

| 永乐三年 | 泉州、宁波、广州等三处市舶司更名为“来远”“安远”“怀远”。 |

| 永乐 | “不许军民人等私通外境,私自下海贩鬻番货,依律治罪。” |

| 顺治十八年 | “沿海居民分别内迁三十至五十里,设界防守,严禁逾越。” |

| 乾隆二十四年 | 关闭江、浙、闽三海关,由粤海关行商垄断对外商贸易事务。 |

材料二 鸦片战争的失败,对中国的外交政策产生了深远的影响,这种外交并不是我们现在社会中处于平等关系下的与别国的外交关系,而是清政府的被迫外交,中国的国门是被迫打开的,是在一次次战败后签订的一个个不平等条约中,开始了这种屈辱的外交之路。在这个过程中,伴随着对华夷思想的反思,国家意识的萌发,中国近代外交思想在突破传统的基础上开始了艰难的探索。从“夷务”到“洋务”词语的变化,洋务运动中洋务运动时期的“外须和戎”,从对外实行羁縻政策到“以夷制夷”政策的确定,无一不体现了传统外交思想发生了巨大的改变。

——摘自张静《鸦片战争对中国传统观念的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清对外政策的发展趋向,并分析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国对外关系的一系列变化。

材料一 两宋长达三个多世纪的统治开始于公元960年初。此时的人们,尽管无不渴盼安定太平,却没有充足的根据相信赵匡胤能够稳固他所篡夺来的政权。这个赵宋王朝很可能不过是继梁、唐、晋、汉、周“五代”之后的“第六代”。如何保证长治久安,使宋代不致成为五代之后短命的第六代始终是萦绕在宋初统治者心间的重大问题。宋太祖、太宗及其谋臣在统一国家的过程中,稳步而有层次地采取了一系列措施,从统兵体制的变革开始,重建中央集权,有效地杜绝了割据再起的可能性。

——邓小南《祖宗之法:北宋前期政治述略》

材料二 鸦片战争中,清朝方面的接连败北,被归咎于汉奸(大多为福建、广东沿海民众)的活动。开埠之后亦因走私、苦力贸易、海盗猖獗,沿海地区的秩序极为混乱。但这种变动并未像元朝末年和明末清初,在沿海出现自立为割据一方的势力。其理由在于19世纪中叶急速进行的秩序重建。换言之,贸易由海关管理,而中央政府掌握海关和关税;且因海盗势力由英国海军扫荡,地方海上军事实力无所成长;还有以镇压各种叛乱为契机在地方掌握权力的督抚,停留在清朝的架构中并未自立。而且,海关和近代海军等以西方“制度“为基础的体制,比以中国既有“制度”为基础构筑的管理沿海贸易、维持治安的体制稳定,即使在19世纪末的变动期亦未发生动摇。

——【日】村上卫《海洋史上的近代中国》

材料三 中国对全球化的参与古已有之,在人类文明史上有着特殊意义的“丝绸之路”可谓全球化的鼻祖。新中国成立后,中国对全球化和对外开放的认识越来越成熟,务实合作、互利共赢、多元包容成为当代中国对全球化的总体认识和战略选择的出发点。改革开放40余年来,中国不断参与到全球化的进程中,成为全球化的最大受益者之一、同时,中国开始用自己的能力反哺世界。中国是全球发展的贡献者,对推动世界经济发展和全球治理创新作出了重要贡献。自2006年以来,中国对世界经济增长贡献率稳居世界第一位。2013年到2021年中国对世界经济增长的平均贡献率超过G7国家贡献率的总和。作为世界经济增长的重要引擎,中国经济充满韧性活力,备受世界瞩目。从国内发展到国际秩序维护,中国始终是全球化的正向推动力量。在一次次全球性危机中,中国主动承担大国责任,帮助世界经济走出困境。

——王辉耀、苗绿《21世纪的中国与全球化》

(1)根据材料一、结合所学,扼要说明宋代枢密院、三司的职权以及两者与宰相权力之间的关系,简析宋代“变革”在社会层面引起变化的表现。

(2)根据材料二、结合所学,阐明英国在上述“秩序重建”中攫取的贸易特权。根据材料一、二、结合所学,概括户籍的编制与管理在我国古代政治活动中起到的作用。

(3)根据材料三、概括中国在“开始用自己的能力反哺世界”的过程中所扮演的重要角色。根据材料二、三、结合所学,揭示“经济全球化”的主要推动力量。

材料一 一场世界革命的大幕正在揭起。延续了上千年的均势正在瓦解。如此后两个世纪所揭示的那样,数千艘船年复一年、日复一日地从里斯本、塞维利亚、伦敦、布鲁斯托(英国城市)、南特(法国城市)、安特卫普和众多其他欧洲港口扬帆起航,前往其他大陆寻找贸易机会和利润。它们将驶向卡利卡特(印度城市)、广州、长崎。到了某一时期,从欧洲人的海外殖民地出发的船只也加入其中——从波士顿到费城、从巴达维亚(雅加达)到澳门。

——摘自[英]J.M.罗伯茨,0.A.维斯塔德《企鹅全球史文明的分化》

材料二 “光荣革命”后,英国全面接收荷兰的遗产:银行、证券、信贷、流通、资本市场、股份公司、保险业务等这些现代资本主义的金融组织手段都在英国建立并完善起来。殖民活动也在此时进入高峰,英国在全世界发展殖民地,构成它“第一帝国”的基础。英国国内手工业蓬勃发展,市场不断扩大,以毛纺织业为支柱的对外贸易与日俱增,为了满足日益增长的市场需求,技术革新一触即发。更重要的是,“光荣革命”给英国人创造了一个自由、宽松的社会环境,让一切人都可以去努力追求财富。总之,英国已存在合适的政治和社会环境,由英国发动工业革命,已经是水到渠成了。

——摘自钱乘旦《思考中的历史:当代史学视野下的现代社会转型》

材料三 变化,是世界历史发展的常态,存在着一个从不断的量变到质变的过程;而大变化、大变局的发生,则有赖于引起全局变化的大事发生。自新航路开辟以来,西欧殖民国家的殖民扩张与掠夺、资本主义制度的确立、两次工业革命、马克思主义的诞生、资本主义世界殖民体系的形成等等,均可认为是引起全局变化的大事。在此过程中,原本相对平衡的多元文明格局逐渐被打破,以西欧为中心的国际格局逐步形成,强权政治原则不断被强化。当资本主义列强将扩张矛头指向中国时,中国却仍按照自己的轨迹在农业社会中发展。正是在这样的国内外形势下,19世纪中期的鸦片战争成为影响中外历史关系从量变到质变的重大历史事件。

——摘编自徐蓝《500年世界历史变迁与“百年未有之大变局”》

(1)根据材料一,结合所学,概括15-17世纪带来商品世界性流动的主要贸易网络。从世界历史横向发展的维度,简析这场“世界革命”的内涵。(2)根据材料二,概括钱乘旦认为“由英国发动工业革命,已经是水到渠成了”的条件,结合所学,指出英国工业革命开始的部门。

(3)根据材料三,结合所学,对“鸦片战争成为影响中外历史关系从量变到质变的重大历史事件”这一观点进行论述。(要求:史实正确,史论结合,逻辑清晰,语言通顺)

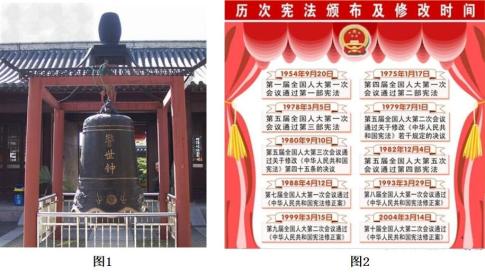

材料一 读图1、图2及相关注解。

1997年7月1日,位于南京下关的静海寺内悬挂起一尊大铜钟。钟的主体高1.842米……每年8月29日,社会各界人士都要组织一次盛大的撞钟仪式,重温历史,警钟长鸣。(如下图1)

——《光明日报》

2014年11月1日十二届全国人大常委会第十一次会议经表决通过了全国人大常委会关于设立国家宪法日的决定,设立每年12月4日为国家宪法日。

——新华网

(1)结合材料一和所学知识说明,南京静海寺的大铜钟为什么高1.842米?根据图5相关信息说明为什么要把宪法日定为12月4日?

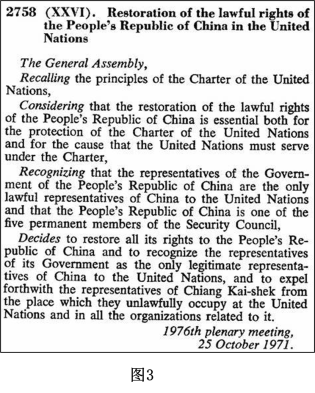

材料二 图3是联合国大会2758号决议。

(2)根据图片信息及所学知识写出该决议的内容及其通过的重大意义。

材料三 有人把祖国的统一简洁地概括为一二三(即:一国两制;花开两朵;三缺一。如图4)

(3)观察图4中的三张图片,并结合所学知识,简洁地写出三张图片之间的关系。

(4)关于抗日战争,有“14年抗战”说,也有“8年抗战”说。其实这两种说法都有其合理之处。试结合相关史实分别对这两种说法作出合理的解释。

材料 朝贡体系、条约体系与殖民体系都是国际关系的主要模式之一。朝贡体系是西方学者对清以前存在于东亚地区的、以中原皇朝为核心的等级制政治秩序的一种理论概括。清政府自1723年禁海以来,中国的大门便对西方关闭了一个多世纪。闭关锁国的中国,既无法学习西方的先进生产力和技术,更无法融入世界的近代化潮流,因而逐渐衰落。近代西方随着《威斯特伐利亚条约》的签订,条约体系逐渐成为欧洲国家之间最主要的国际交流或外交体系。伴随着条约体系的诞生,殖民体系也逐步成为欧洲国家在与其他弱小部族或者国家进行交往的主导体系。条约体系和殖民体系相互配合,形成了欧洲国家面对领土争端、经济冲突或对其他特殊政治问题的解决途径。西方列强通过侵略战争打开中国门户,强迫中国签订不平等条约,并将自己的法则和制度强行引入中国,中国因此被纳入所谓条约体系。

——摘编自陈谦平等《条约体系与近代中国现代民族国家的构建》

请从以上国际关系的三种模式中任选两种,自拟标题,结合近代史的相关内容论述两者之间的关联。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)

材料一 明清时期的大商人认为土地是不忧水火,不惧盗贼,百年常新的恒产,因此,他们将大量资本投资于土地。这些大商人为谋得厚利还不惜重金结交官府,取得经营特权。两淮的盐商,云南的铜商等从事的都是最有利可图的行业,只要取得了封建的经营特权,其他商人就无法插手。厚利也吸引着商业资本转化为高利贷资本,高利贷的利率极高,河南地方放债,八折出借,滚算月利,不到一年,利过于本。清朝还可以出钱买官,称为“捐班”。大商人为了改换门庭提高身价,不惜重金买官。而且当官后也是有利可图的,“一任清知府,十万雪花银。”

——摘编自吴量恺《明清时期城市经济的繁荣和商业贸易的发展》

材料二 19世纪50年代后,上海出口货值常占全国出口总值的一半左右,进口贸易亦呈现同步增长的趋势。在进口洋货中,70%由上海转销内地。内地运来的土货,大部分也是转销外洋的。与此同时,为外贸服务和为出口农副产品服务的加工厂陆续出现。20世纪以后,大量工厂生产的国货开始分销内地。据统计,近代上海商业计有204个行业,23个大类,还有面粉、纱布、证券、杂粮油饼等交易所。就是同一行业内部,也有分类。上海的各种商店经营各地土产,“统办全球货物”,永安百货力争做到“凡是名牌产品,只有顾客叫得出,在公司里几乎都可以买得到”。

——摘编自陈立仪、潘君祥《试论上海近代商业的特点及其发展原因》

材料三 1950年朝鲜战争爆发后,资本主义国家加紧了对中国大陆的封锁禁运。1950年8月,周恩来指出,“对外贸易要加强计划性,避免盲目的出口和进口,要减少对美贸易,逐步摆脱美国的影响”,“对外贸易的目的是为了发展生产”。得益于高度集中的计划经济体制,这一时期的对外贸易政策执行良好,中苏两国签订了《中苏贸易协定》,对苏贸易在中国整体外贸中的占比也由1950年的29.8%上升至1955年的57%。由于中苏贸易的快速发展,中国的对外贸易总量稳步提升,在建国初的十年间扩大了3倍以上。

——摘编自余振、王净宇《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》

(1)根据材料一,指出明清大商人资本的投资流向,并结合所学,说明上述投资流向形成的主要原因。(2)根据材料二,概述近代上海商业经济繁荣的表现,并结合所学,分析上海商业的繁荣对近代中国经济的影响。

(3)根据材料三,概括新中国初期对外贸易的特点,并结合所学,简析这一时期对外贸易发展的历史背景。

材料一 英国政府在香港推行亚当·斯密“自由放任”的经济哲学思想,实施“积极不干预主义”政策。这使得……与中国内地交通联系不方便的香港,只有在经济上实行开放,才能够弥补资源稀缺、劳动力不足等方面的劣势。香港不仅拥有世界天然良港——维多利亚港,还是北美、欧洲等地的经济贸易活动进入中国的重要门户,也占据着亚洲航运和贸易的中心地位。香港时差的特殊性,使其弥补了欧、美两大金融市场开市和收市时间上的间隙,从而保证国际金融交易每天24小时的不间断运转,这为其发展成为国际上重要的金融中心提供了重要的有利条件。同时,中国政府对香港的一贯支持的政策也不容忽视。

——摘编自高成华《香港经济制度变迁对经济发展影响研究》

材料二 1990年经国务院批准设立的上海外高桥保税区是我国当时经济规模最大、启动最早、业务功能最齐全的保税区。随后,党中央、国务院在新形势下对政府职能转变、管理模式创新、促进贸易和投资便利化进行主动探索。2013年,我国正式成立上海自由贸易区,希望将其建设成为具有国际水准的投资贸易便利、监管高效便捷、法治环境规范的自贸区,为我国全面深化改革和扩大开放提供可复制、可推广的经验,从而服务全国、促进各地区的发展。

——摘编自王德恒《中国(上海)自由贸易试验区建设研究》

(1)根据材料一概括近代香港自由港形成的原因,并结合所学知识分析其影响。(2)根据材料并结合所学知识,分析上海自由贸易区和近代香港自由港的不同。

材料一 “上海·印记”大事年表

| 时间 | 事件 |

| 1863年 | 轮船招商局设立,是近代中国第一家轮船运输企业 |

| 1865年 | 江南制造总局建立,是当时规模最大的近代军事企业 |

| 1895年 | 康有为发起成立上海强学会,“专为中国自强而立” |

| 1896年 | 黄遵宪和梁启超等创办《时务报》 |

| 1903年 | 章士钊担任《苏报》主笔,大力宣传邹容的《革命军》 |

| 1911年 | 同盟会联络光复会和上海商团响应武昌起义,获得胜利 |

| 1915年 | 陈独秀在上海创办《青年杂志》 |

| 1916年 | 陈独秀在《青年杂志》发表《吾人最后之觉悟》 |

材料二 上海是全国最大之转运码头,内地货之运往外洋及沿海各埠者,或外洋货物之运往内地者,多以上海为转口地点。一批新型的中国商人,在通商口岸同外国侨民的交往中,学到了西方经营企业的方式。资本日益充实,组织日益完善,业务日益发达,己执全国金融之牛耳。劳工的出身地极不统一、上海附近和安徽省等地外出觅生者最多,而技术工人及汽缸工则多为广东或宁波人,他们成为上海近代工业早期技术工人的骨干。

——摘编自肖照青《上海在近代中国中心城市地位的确立及其历史因素研究》

(1)上海见证了近代中国向西方学习的历程,请结合材料一加以说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括上海成为近代中国中心城市的条件。

材料一 如何应对英军入侵?当时清朝内部实际存在两种态度:一种以军机大臣穆彰阿与琦善为代表,认为英军船坚炮利,清军不是对手,主张妥协(当时曰“抚”)了结;另一种以林则徐为代表,主张与侵略者作坚决斗争。当英军兵临天津海口时,身为直隶总督的琦善,心知天津防备薄弱,害怕承担失败责任,竭力主张妥协。英军军舰只有5艘,白河口又有拦江沙封堵,大型军舰无法驶入内河,而且秋冬将届,北方即将封冻,援军和运输船皆难于北上。因此,只得将计就计,同意南下。道光帝见英军退去,如释重负,赞扬琦善“片言只语,远胜十万之师”。对于林则徐和邓廷桢,则先是申斥,随后革职查办。

——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

材料二 战争的失败,琦善或须负一部分的责任,但是说他战前不设备,战中节节后退,不但与事实相反,且与人情相反。英人Davis甚至说琦善的军备已尽人事天时的可能。时人及以后的历史当然不信中国反不能与“岛夷”敌,他们说中国所以败全由宣宗(道光帝)罢免林则徐而用琦善。……实则林文忠(林则徐)的被罢是他的终身大幸事,而中国国运的大不幸。林不去,则必战,战则必败,败则他的声名或将与叶名琛相等。但林败则中国会速和,速和则损失可减少,是中国的维新或可提早二十年。鸦片战争以后,中国毫无革新运动,主要原因在时人不明失败的理由。

——蒋廷黻《中国近代史》

(1)据材料一、指出琦善主张妥协的理由,概括英军撤离天津的原因。(2)材料二中“中国的维新”指什么?结合所学知识,简析“林文忠的被罢是他的终身大幸事,而中国国运的大不幸”。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈如何科学评价历史人物。