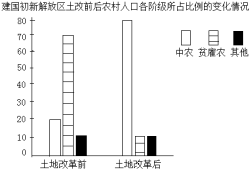

| A.农村土地私有制得到根除 | B.多数农民经济状况得到改善 |

| C.初步建立起互助合作制度 | D.生产资料公有制的逐步确立 |

| A.在经济领域实行公私合营 | B.接管城市后生产的恢复发展 |

| C.确立国营经济的主导地位 | D.对新民主主义政策进行调整 |

| A.苏联加大了对华援助 | B.新中国经济迅速恢复 |

| C.西方孤立和封锁中国 | D.内地改变了经济制度 |

材料一 实现国家工业化,是国家独立和富强的必然要求和必要条件,也是一百多年来中国人民的夙愿。旧中国的工业在整个国民经济中只占很小的比重,1949年现代工业产值占工农业总产值的17%,而且发展极不平衡,仅有的一点工业基本上集中在沿海城市和地区。……到1952年工业已经恢复并超过了历史上的最高水平,但总的说来,中国还是一个落后的农业国。

——杨先材《中国历史·中华人民共和国卷》

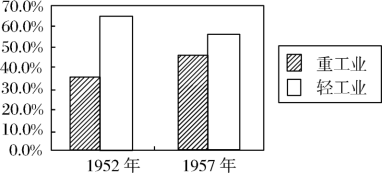

材料二 轻重工业在工业总产值中比重表

材料三 邓小平曾说:“过去搞平均主义,吃‘大锅饭’,实际上是共同落后,共同贫穷,”必须打破平均主义,允许一部分人、一部分地区通过诚实劳动、合法经营比较快地先富起来,这是“加速发展、达到共同富裕的捷径。”

——《邓小平与当代中国思想解放》

材料四 “那时候我去广西火车站坐车,车站上就挂着大幅标语,写着‘坚决抵制来自广东的资本主义倾向’,郭华雄回忆说。当时很多人认为搞改革开放是资本主义的东西,有很多名词,如“苏修”“资本主义搞复辟”等。一开始,特区的建设只是作为一个试点,当时珠海景山路的左边是特区,下边就不是了,它的区域最开始只有8平方公里,后来扩大到10平方公里,最后才慢慢扩展到整个珠海。“

——摘编自《“珠海经济特区好”》

(1)依据材料一、二,分析建国初期我国工业结构发生了怎样的变化?结合所学知识分析优先发展重工业的主要原因是什么?

(2)根据材料结合所学知识说明材料三中“过去搞平均主义,吃‘大锅饭’”在农村中的表现是什么?十一届三中全会后社会主义建设方针有什么转变?从中你有何启示?

(3)材料四中反映了珠海经济特区初创时期有什么问题?经济特区的创办有何意义?

| A.民主革命和社会主义革命并举 | B.社会主义改造全面推开 |

| C.社会主义工业化建设初见成效 | D.计划经济体制已经确立 |

| A.开展了土地改革运动 | B.实施了粮食统购统销政策 |

| C.强化了人民公社体制 | D.建立了家庭联产承包责任制 |

| A.新民主主义经济实现转型 | B.农民实现了生活上的共同富裕 |

| C.社会主义制度基本上建立 | D.农村社会结构发生根本性变化 |

| A.“双百方针”的鼓舞 | B.“向科学进军”口号的感召 |

| C.“保家卫国”的必然 | D.大跃进运动蓬勃开展的产物 |

| A.国民经济得到恢复 | B.“一五”计划的实施 |

| C.“大跃进”的开展 | D.社会主义改造完成 |

材料一 清朝统治者认为:“市肆之中,多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”,“虽不必使为工者尽归于农”,但要避免“为农者相率而趋于工矣”。全国各地税关税卡林立,还违反价值规律限价收购手工业产品。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 甲午一战,中国败于原来经济落后的日本,举国震动。《马关务约》签订后,外货倾销,外资涌进,铁路权和矿权纷纷丧失。于是,“设厂自救”呼声遍及全国,群众反对外国人勘测、开矿、修铁路的斗争风起云涌。百日维新中,提倡实业,鼓励商办矿务、铁路,奖励实业方面的各种发明。维新失败,法令被废,但它所代表的思潮,已形成社会舆论,后来还是陆续实现了。

——摘编自许涤新《中国资本主义发展史》

材料三 1950年6月,中共七届三中全会把现有工商业的合理调整,作为财经状况根本好转的一个重要条件。为此,国家增加投放货币,大量收购农副产品以提高农村购买力;扩大对私营工厂的加工订货;大幅减少工商税目;适当收缩国营商业,给私营商业以出路,并使之有利可图;在坚持工人民主权利等原则下,教育私营企业工人努力完成生产任务等,从而使公私关系、劳资关系和产销关系得到调整。当年秋,商品滞销情况全面缓解,全国城乡经济进一步活跃起来。

——摘编自张岂之《中国历史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括清代工商业政策的变化,并简析其原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明合理调整工商业的特点和意义。