材料 百年历史风云千头万绪,掌握其基本发展线索与脉络既有益也有必要。历史学家王红生在其著作《二十世纪世界史》中,力图通过如下一些概念建构阐述20世纪世界史的基本框架。

首先是“资本主义”。20世纪是资本主义继续发展的世纪。

第二个概念是“社会主义”。20世纪是社会主义的悲喜剧。

第三个概念是“民族主义”。民族主义思潮缘起于西方,20世纪成为东方社会思想的主轴。

第四个概念是“法西斯主义”。与资本主义、社会主义、民族主义等概念相比,法西斯主义是20世纪独有的概念。

——摘编自王红生《二十世纪世界史》

围绕20世纪世界史的一个或多个概念,结合相关史实,自拟论题,并加以阐述。(要求:观点正确,史论结合,表达清晰)材料一 1926年,苏联农业总产值达到1913年水平的118%,其中种植业产值为114%,畜牧业产值为127%。但从1928年开始,苏联国内出现了粮食收购危机。到1929年4月,收购到的粮食比上年同期还要少,连莫斯科的面包供应都出现了问题。在这种情况下,斯大林决心加速农村的集体化运动,实行农业全盘集体化,以便把粮食牢牢地控制在国家手里。“一五”计划结束时,有60%以上的农户加入集体农庄,集体农庄的播种面积占全国播种面积的70%以上;在主要产粮区,加入集体农庄的农户比例为80%—90%。1933年1月,联共(布)中央宣布:“把分散的个体小农经济纳入社会主义大农业的轨道的历史任务已经完成。”

——摘编自陆南泉《苏联经济发展史简论与启示:从斯大林时期到赫鲁晓夫时期》

材料二 1952年,民主德国工业部门产值占国内生产总值已超过50%,工业优势明显,呈现出典型的工业社会产业结构特征。同年,民主德国借鉴苏联模式开启了一场声势浩大的农业集体化运动。在这一过程中,国家通过大量的财政拨款为合作社提供更多的税费优惠政策、向合作社派送专业技术人员、补贴合作社社员收入,吸引农民主动自愿加入合作社。与此同时,国家还通过动员、教育、说服、许诺等方式引导农民加入合作社。在农产品收购制度方面,政府采用了双重价格体系,国家规定农户每年以交售价格向国家出售一定额度的农产品,超出交售额度的农产品既可以以收购价格出售给国家,也可以相对自由地在市场上出售。而且,在集体化期间一直保留了较高比例私有成分,甚至直到实现全盘集体化的前一年,私营比例依然超过一半以上。至1960年底,民主德国农业基本实现了全盘集体化。

——摘编自曾哲《民主德国农业集体化的特点及启示研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析苏联实行农业集体化的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明苏联、民主德国两国农业集体化特点的异同。

材料一 “华盛顿共识”即1989年出现的一整套针对拉美国家和东欧转轨国家的、新自由主义的政治经济理论。其主张发展经济必须通过自由市场机制的充分发挥,采取自由经济发展模式,同时严格限制政府干预。在市场运作方面,私有产权是基础安排,鼓励私人自由参与市场竞争,降低边际税率,激励盈利欲望,开放国内市场。实施自由贸易,参与全球化合作竞争促进经济发展,促进资本自由流动,利率市场化和汇率竞争浮动;在政府管理方面,放松管制,国企私有化,控制财政支出,削减财政赤字,降低通货膨胀率,保证宏观经济平稳。

——摘编自易娅莉《中国经济模式发展分析——基于“华盛顿共识”“北京共识”和“孟买共识”的比较》

材料二 1992年,中共十四大提出要建立社会主义市场经济体制的目标,在操作层面,改变了原有的计划性资源配置模式,实现了以市场为主导的配置方式,促进了各种资源的有效流通,提高了发展效率和质量,充分调动了广大人民的积极性。改革开放以来,理顺了政企关系,探索出一条国企产权与经营权分离的路子,推进了国企的改革与发展。同时,在社会保障、文化教育、医疗卫生、能源基础设施等方面也加快了改革进程,使人民共享改革成果。改革开放使中国打开了大门,将自身尽快融入到世界发展之中,遵循世界经济规则,参与世界各类经济组织,利用好国际国内两个市场,实现互惠共赢。中国还不断开放国内市场,允许并鼓励外资进入,不断降低关税壁垒,发展自由贸易。中国的改革充满着自己的智慧,也是中国自己的方案。

——摘编自韩利《全球化时代背景下中国改革开放路径、战略与精神标识》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“华盛顿共识”提出的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明与“华盛顿共识”相比中国改革的不同之处,并归纳中国为世界提供的智慧方案。

材料 20世纪70年代初到 80年代末,联邦德国与民主德国(以下分别简称西德、东德)关系实现了正常化。这一时期,西德对东德的经济政策更侧重于利用经济手段进一步拉近两德关系。在西德经济施惠政策的影响下,1970年“德国内部贸易”额为46亿西德马克,到了1988年增至141亿西德马克。西德赴东德的访问人次1970年为125万,到了1988年提升至5555作方。东德赴西德的访问人次1970年为105万,到了1988年提升至674万。1970 年两德间的电话线路数量仅为74条,全年通话次数为70万次。1988年两德间的电话线路增至1 529条,全年通话次数上升到4000万次。1975年至1988年,从西德发往东德的信件量年均约为7 400万封,包裹量年均约为2 600万件,从东德寄往西德的信件量年均约为9 800万封,包裹量年均约为930万件。

——摘编自王超《西德对东德经济诱变政策剖析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪七八十年代两德经济文化交流的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪七八十年代两德经济文化交流带来的影响。

材料 20世纪80年代以来,东欧局势剧烈动荡,柏林墙倒塌,新的不稳定因素不断出现,北约和华约对此束手无策。在戈尔巴乔夫的倡议下,1990年11月,冷战后首次欧洲安全与合作会议首脑会议在巴黎举行,与会的34国首脑签署了《新欧洲巴黎宪章》。它宣告:“欧洲对抗和分裂的时代已经结束”,“正从过去的遗产中解放出来”,进入一个“民主、和平和团结的新时期”;它指出:欧洲国家的新关系将“建立在共同恪守民主价值、人权和基本自由的基础之上”,“各国人民权利平等和享有自决的权利”,在国家关系中“不使用武力、和平解决争端和尊重各国政治独立”;它还决定将“欧安会”制度化和机构化。它以几乎所有欧洲国家(包括美国和加拿大)达成共识的形式正式宣告了冷战在欧洲的结束和雅尔塔体制的瓦解,同时为欧洲未来发展构画了取向。

——摘编自王斯德、钱洪主编《世界当代史(1945~1991)》

(1)根据材料并结合所学知识,概括《新欧洲巴黎宪章》签署的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析《新欧洲巴黎宪章》产生的影响。

材料一 马克思是共产主义的后来者。大约到1843年下半年,马克思在对自由主义和黑格尔哲学进行漫长而深刻的清算之后才宣布自己是共产主义者。到19世纪40年代早期,欣欣向荣的社会主义运动,不论是理论运动还是实践运动,早已在法国、英国存在一段时间了。

--摘自霍布斯鲍姆《如何改变世界:马克思和马克思主义的故事》

材料二 《共产党宣言》面世一两周后,恰逢1848年革命爆发,革命像森林大火一样从巴黎蔓延到整个欧洲。巴黎成立的共和国政府被视作对比利时的威胁,马克思这个活跃在政治领域的外国人,已经进入当局的视线。他的母亲这时决定让他提前继承遗产,这笔钱在2月底寄到布鲁塞尔,比利时警察认为这是为暴动购买武器的资金。马克思立即被告知离开这个国家。4月,马克思和伙伴们到了德国科隆,成为了他渴望的角色-开办一家激进派的报纸。

--摘编自乔纳森·斯珀伯《卡尔·马克思:一个19世纪的人》

材料三 “130年来,马克思主义一直是现代世界思想乐章的重要主题之一”。当然,人们无法漠视,20世纪90年代初,马克思主义似乎陷入低谷。几乎在转瞬之际,马克思主义在21世纪得到了复兴,这主要有两个原因:一是苏联官方马克思主义的终结解放了马克思;二是资本主义全球化,在一些基本点上恰好与马克思在《共产党宣言》中所预见的情形相契合。正如马克思在1843年表明的:“新思潮的优点就恰恰在于我们不想教条式地预料未来,而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”

--据霍布斯鲍姆《如何改变世界:马克思和马克思主义的故事》等整理

(1)根据材料一和所学,指出马克思在1843年前后的两个伟大转变,列举“欣欣向荣的社会主义运动”在英国的表现。

(2)马克思曾说:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”根据这一提示,结合材料二和所学,概述马克思在1848年作出的贡献。

(3)阅读材料三并结合所学,指出马克思主义在20世纪90年代初“陷入低谷”的主要原因。根据材料三,概括马克思主义的优点,并指出马克思主义中国化的最新成果。

材料一 1835年,纽伦堡到富尔特之间的德国第一条铁路通车,长6公里。此后,德国的铁路建设出现了私人投资和各邦政府投资双管齐下的局面,铁路里程飞速增长。到1871年,以柏林为中心的稠密铁路网已经形成。国民经济学家李斯特说过:“一个四通八达的铁路网的最重要的意义并不在于财政层面上,甚至不在于国民经济的层面,而是在于政治层面上。铁路网作为唤起民族精神、滋养民族精神、增强国家的防御力量的手段,对于我们德国人的价值是不可估量的,远远超过对于其他任何一个民族的价值。”

——摘编自李伯杰《德国文化史》,对外经济贸易大学出版社2002年出版

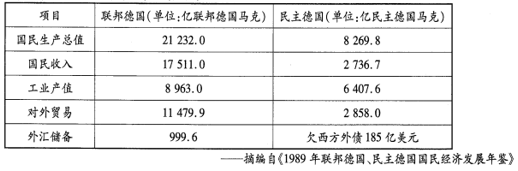

材料二 1989年联邦德国和民主德国经济主要数据

材料三 推倒柏林墙

(1)根据材料一并结合所学知识,概括铁路兴建促进德国统一的主要表现。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析1990年德国统一的主要背景和启示。

材料 1989年11月9日,柏林墙倒塌了,1990年10月3日两德实现统一。如今,二十多年过去了,德国的“分裂”依然存在。东德经济远远落后于西德,社会结构更是差异悬绝,两德的融合举步维艰。1991年,德国议会通过决议,在原西德各州对纳税人统一征收税率为5.5%的团结税,用途是东德地区基础建设,及东德企业改制和福利制度改革,使之达到原西德标准。尽管这些税款在很大程度上拉近了原东西德间经济水平和生活水平的差异,却又在一定程度上拉远了彼此间的感情。语言都是一样的语言,但思维方式、情感寄托、社会差异,林林总总的隔膜,仿佛一堵无形的柏林墙,横亘在前“两个德国”之间。有形的“柏林墙”倒了,但无形的“柏林墙”仍在矗立。

——摘编自陶短房《有形的柏林墙与无形的柏林墙》

依据材料并结合所学知识,谈谈你对当前德国存在这种局面的认识。

要求:认识全面,思路清晰,史实准确,逻辑严谨,多角度回答,条理清楚。

材料一 两德合并大大增加了新德国综合实力。在德国统一之前,原联邦德国和民主德国分别是西欧、东欧集团(前苏联除外)中经济实力最强的国家。……两德统一之初,新德国在经济上是任何一个欧洲国家所无法相比的,成为欧洲经济上的“超级大国”。两德统一,又为德国的继续发展和进一步崛起提供了机遇,扩大了德国在国际上的地位和影响,在德国的主动努力下,1991年12月11日,欧共体12个成员国政府首脑签署了关于建立欧洲政治联盟和经济货币联盟的《马斯特里赫特条约》。

——吴友法、邢来顺《德国:从统一到分裂再到统一》

根据材料一并结合所学知识,概括20世纪末德国再次统一的影响。

材料二 如果说“五四运动”主要是民族精英的动员。 面对日本军国主义的侵略和亡国的危险,中国这个总体上仍属前现代的落后农业大国,众志成城,“地无分南北,人无分长幼”,动员起全民的力量,集合起规模空前的数百万军队,与装备精良的日本侵略者苦战8年,最后在世界反法西斯联盟的有力支持下终于取得了百年来反侵略战争的第一次全面胜利。

——摘编自《中国人的民族主义情绪》

(2)依据材料二及所学知识,说明抗日战争使中国的民族主义得到了怎样的发展。

材料三

(3)20世纪70年代以来,中国加快了融入世界的步伐。结合史实,分别说明在与上图图片相关的重大历史事件中,我国是如何主动融入世界的。

(4)综合上述材料谈谈你对国家崛起的认识。