| A.说明西学成为社会主要思潮 | B.反映了晚清外交的近代化趋势 |

| C.引起清政府权力结构的变化 | D.扭转了对外交往中的不利局面 |

| A.制度的变革成为历史趋势 | B.民众的国家意识迅速提高 |

| C.探索时代问题的意识觉醒 | D.传统文化的思想内核转变 |

在明代表(→表示使臣出使方向)

| 中朝使臣往来 | 中日使臣往来 | 朝日使臣往来 | ||||

| 中国→朝鲜 | 朝鲜→中国 | 中国→日本 | 日本→中国 | 朝鲜→日本 | 日本→朝鲜 | |

| 明代以前 | 208 | 882 | 4 | 68 | 14 | 24 |

| 共计1343年 年平均次数 | 0.13 | 0.65 | 0.003 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |

| 明代 | 161 | 1299 | 16 | 37 | 22 | 70 |

| 共计277年 年平均次数 | 0.6 | 4.6 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.25 |

| A.中国是东亚国际秩序稳定的核心力量 |

| B.儒家文化有利于东亚国际秩序的稳定 |

| C.东亚地区政治一体化的趋势有所加强 |

| D.东亚国家间的平等友好关系更加密切 |

材料一 1951—1957年新中国参加国际展览活动概况

时间 | 主办国 | 博览会名称 |

1951年3月 | 德国 | 莱比锡春季国际博览会 |

1951年5月 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格国际博览会 |

1952年1月 | 印度 | 孟买国际工业展览会 |

1952年1月 | 印度 | 国际电影展览会 |

1953年8月 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚国际博览会 |

1955年4月 | 法国 | 里昂国际博览会 |

1955年7月 | 波兰 | 波兹南国际博览会 |

1955年9月 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦(卡拉奇)国际工业博览会 |

1955年9月 | 叙利亚 | 大马士革国际博览会 |

1956年5月 | 法国 | 巴黎国际博览会 |

1956年8月 | 意大利 | 第八届国际儿童电影(威尼斯)展览会 |

1956年9月 | 保加利亚 | 普罗夫迪夫国际博览会 |

1957年5月 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡国际博览会 |

材料二 天安门,毛泽东画像和国旗等具有鲜明特征的国家印记开始出现在国际展览活动中。例如轰动整个捷克的中国馆,设在布拉格博览会的老会场里。容纳各国展览品的老会场俨如一个大花园,在会场大门外和草坪上,可以见到五星红旗和毛主席的巨像。相对于旧中国的贫困落后,新中国在国际展览活动中展示了大量重工业,轻工业,农业水利等展品,且在展览设计上将重工业展品放在突出的位置。如在1956年普罗夫迪夫国际博览会上,中国参展品的比重是:重工业品为40%,轻工纺织、手工艺品为35%,农产品为15%,其他为10%。中国制造的钢铁切片、钢管、量具、刀具、风动工具等均摆放在显著位置。在1954年大马士革国际博览会上,陈列在大厅正中8个玻璃橱里的象牙雕刻、玉器、雕漆、福建漆器与景泰蓝等特种手工艺品,成了吸引观众的中心。在国际展览活动中,新中国还放映了多部精彩的电影,促进外国民众对中国文化的了解,吸引外国民众观看中国馆的展览。放映较多的电影有(白毛女%光芒万丈《中华儿女》《新中国的诞生》《百万雄师下江南》《中国民族大团结》《钢铁战士》《光辉的五周年》和《平原游击队》等,虽然语言文字不通,但观众的情绪仍随着剧情而变化,时而欢呼,时而流泪。值得一提的是,中国电影在国际影展上还获得了大奖。

——摘编自夏松涛《1951—1957年新中国参加国际展览活动的形象探析》

(1)根据材料一,概括1951-1957年新中国参加国际展览活动的特点。

(2)根据以上材料,对这一时期新中国在国际展览活动中展现的国家形象加以阐释

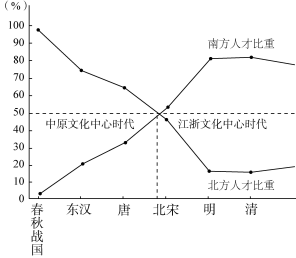

材料一 南北方人才比重示意图

宋代人才部分地区分布变化简表

| 关中区 | (二路) | 江北区 | (十路) | 四川区 | (四路) | 江南区 | (八路) | |

| 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | |

| 宋初至澶谰之盟 (公元960—1004) | 37 | 35.24 | 330 | 38.9 | 36 | 17.3 | 140 | 6.28 |

| 澧渊之盟至绍兴和议 (公元1004—1140 | 41 | 39.05 | 390 | 46.04 | 81 | 39.13 | 923 | 41.39 |

| 绍兴和议至宋末 (公元1140—1279) | 27 | 25.71 | 127 | 15 | 90 | 43.48 | 1167 | 52.33 |

| 总计 | 105 | 100 | 847 | 100 | 207 | 100 | 2230 | 100 |

——肖化忠《宋代人才的地域分布及其规律》

材料二 以宋仁宗一朝为例,出类拔萃、彪炳史册的人不下数十人,为历朝历代所罕见。其中,最著名的有晏殊、范仲淹、韩琦、富弼、文彦博、欧阳修、包拯、张方平、司马光、王安石、曾巩、刘攽、刘恕、蔡襄、苏轼、苏辙、苏颂、沈括等。他们当中既有深谋远虑的政治家和改革家,也有才能杰出的思想家、科学家、文学家、史学家和犯颜直谏、风节凛然的谏臣。

——何忠礼《科举改革与宋代人才的辈出》

材料三 人才问题历来为政治家和思想家所重视,但衡量人才的标准,不同的时代、不同的历史时期有不同的内涵。在中国古代出现了“论德而定次,是能而授官”“学行兼优”“治天下以人才为本,求材以教导为先导”“欲木之常茂者,必培其根”“半部论语治天下”等观念,体现了不同的价值取向,对中国社会产生了深远的影响。

——摘编自黄启昌《中国古代人才统计中的价值取向》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析说明宋代人才发展的特点及原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,评述中国古代人才的价值取向。

材料一 欧洲作为一个整体在15世纪前后突然超过亚洲大国,在一定程度上是由于它们共同采用了贸易开放政策。同时,工业革命没有发生在最先富裕的葡萄牙、西班牙和荷兰,而是发生在欧洲人口规模相对较大的英国与后来的法国和德国,主要是因为这些国家除拥有较大的人口规模之外,还较好地将殖民地纳入本国的分工体系,而且拥有更好的市场条件、高效的法制传统和人力资本培育体系,使本国的要素结构更能支持大规模的民间技术创新,吸纳过剩资本和农业剩余劳动力,促使其经济结构从传统农业向近代工业转型。

——摘编自李君华、欧阳峣《欧洲大国发展道路的经验解释》

材料二 中国古代封建社会向近代社会转型有其特定含义,系指由自然经济向商品经济转化,由农业社会向工业社会转化,由古代传统政治、文化向近代政治、文化转化。中国古代封建社会自身经过近两千年的向前发展,至明代后期已经积累、孕育出新的社会因素,这些新因素在性质上不同于以往的传统封建社会而与未来的近代社会相同。它们首先出现在经济领域,然后引起阶级关系、社会生活、政治关系、思想意识、文学艺术与科学技术发生相应变化,传统古代封建社会已经发生局部结构性变换。新生的先进社会因素代表了社会的未来,显示了社会的新走向,因而,各种新因素纷纷出现的明代后期显然就成为中国早期近代化的开端。

——摘编自张显清《晚明:中国早期近代化的开端》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代欧洲大国实现社会转型的原因并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚明“成为中国早期近代化的开端”的依据。

(3)根据两则材料并结合所学知识,简述影响社会转型的具体要素。

长城

材料 在鸦片战争前,长城在中国主要是作为一种苍桑、悲凉的象征物为人们所认识,并且具有浓厚的保守和令人畏惧的负面色彩。

鸦片战争后,一些文人志士开始通过长城表达忧国忧民、保家卫国的思想,如林则徐就曾在遣戍伊犁途经凉州时写下“关山万里残宵梦,犹听江东战鼓声”的诗,长城在这一时期初现国家象征意义的端倪。

1933年开始,在中国先后出现了“血肉长城”“钢铁长城”等词语,特别是之后最流行的救亡歌曲《义勇军进行曲》号召国民“起来,不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,铸成我们新的长城!”,起到凝聚人心、动员全民的作用,此后以长城为题材的歌曲、照片绘画、诗歌等如雨后春笋般层出不穷,万里长城作为中华民族和中国国家象征的观念为广大民众普遍认同。

新中国成立前夕,《解放日报》发表了毛泽东的《清平乐·六盘山》,其中的“不到长城非好又,屈指行程二万”一句展现了强烈的鼓舞力量与乐观精神。新中国成立以后,在明确指代国家及政权的元素上开始大量使用“长城”符号或形象,如中国人民银行发行的历套人民币上几乎都有长城的形界,在新中国的外交活动中长城元素也大量使用。长城的象征意义也发生了微妙变化。

——摘编自王雁《论长城国家象征意义的形成》

根据材料并结合所学知识,对中国近代以来长城国家象征意义的形成进行评述。材料 1922年7月,中国共产党指出:“我们共产党应该出来联合全国革新党派,组织民主的联合战线,以扫清封建军阀推翻帝国主义的压迫,建设真正民主政治的独立国家为职志。”1930年5月,《中华苏维埃共和国国家根本法(宪法)大纲草案》,对于中华苏维埃共和国的未来作出了明确规定,要求“建立全国工农群众自己的政权”。

1936年8月,中国共产党在《致中国国民党书》中明确提出要建立“全中国统一的民主共和国”“苏维埃区域即可成为全中国统一的民主共和国的一个组成部分,苏区人民的代表将参加全中国的国会,并在苏区实行与全中国一样的民主制度”。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式确立了“中华人民共和国”的国名,并将“新中国”国家概念界定为“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政的国家。”至此,中国共产党的“新中国”符号在复杂的革命环境里经过不断的演变最终确立。

——据胡国胜《中国共产党“新中国”符号的话语建构与历史演变》

据材料并结合所学知识,对“时代与中国共产党关于‘新中国’构想表述变化的关系”的命题作出阐释。