材料一 20世纪初,一批“战斗的如女参政运动者”出现在英国公众舞台上,她们用一种剧烈的手段把如女选举权问题提上日程,下图是1914年要求妇女选举权的的潘克赫斯特女士在示威时被捕的照片。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

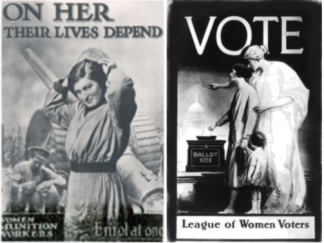

材料二 左图是第一次世界大战时的英国海报,号召妇女参加工厂生产;右图是美国宪法1920年修正案(给予美国妇女在所有选举中投票的权利)通过之后不久由妇女选民联盟印制的海报,它呼吁妇女们前往投票站,行使她们新的投票权。

1918年,大不列颠的妇女选举权运动取得重大突破,妇女得到了带有某些限制的投票权;1928年,这些限制就取消了,妇女在同男子平等的基础上被给予了选举权。在德国以及在欧洲大多数新国家里,妇女也投票了。在苏联,1917年革命以后,妇女在同男子平等的基础上得到了投票权,

——摘编自帕尔默《现代世界史》(1870年起)

(1)根据材料和所学知识,概括一战前后英国妇女地位的变化。

(2)根据材料和所学知识,分析上述变化出现的原因。

[词语中的历史印记]

“士”原是西周贵族的一个等级。到战国时期该阶层发生了很大变化,也出现了反映这些变化的词语,如“布衣之士”“仁而下士(恭谦地对待士人)”“处士横议(没有做官的读书人纵论时政)”“士无定主”。

(1)结合所学,请从社会变革的角度,解读这些词语。要求:提取和运用信息充分;总结和归纳准确完整;解释和分析符合逻辑。

[书评中的历史印记]

《万国公法》是首部翻译进入中国的西方法学著作,它蕴涵着近代西方丰富的国际法思想和法治理念。李鸿章评价该书“皆国际法篇中论享公法权利及调处免战各事,皆仁心为质……颇合中国礼家之言,今诚以此书悬之国门……永息战争,使环球共享升平之福”。谭嗣同阅读该书后在《报贝元徵》一文中指出:“今中国之人心风俗政治法度,无一可比数于夷狄……万国公法为西人仁至义尽之书,亦即《公羊春秋》(古代儒学经典)之律”。他认为:“凡利必兴,凡害必除,如此十年……人自不敢轻视矣。每逢换约之年,渐改订约章中之大有损者,援万国公法,止许海口及边口通商,不得阑入腹地。”

(2)请分析二人对《万国公法》认识的异同点。

[经济政策中的历史印记]

20世纪五、六十年代联邦德国所有政党都宣称信奉社会市场经济理论,该理论奠基人欧肯认为:国家好比一个有经验的足球裁判,他的任务不是亲自踢球,也不是对足球运动员指手画脚,教他们踢球,而是不偏不倚地保证全部比赛规则都得到遵守。

80年代以来人们普遍感到德国与美国和日本相比明显显得落后。美国经济学家认为,德国的问题出在社会福利市场经济体制上,成为“德国病”。厂商遇事求稳,不愿为新技术做风险性投资。90年代科尔政府提倡“减肥”,即减少国家在经济中的比重。通过减税和放宽信贷鼓励企业投资,限制社会福利费用的增长。

——摘自《现代化赶超中的制度创新:历史考察与理论分析》

(3)概述你对欧肯观点的理解,并结合所学分析科尔政策出台的背景。

[图片中的历史印记]

现在,大家都在讨论中国梦,我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。

——习近平总书记

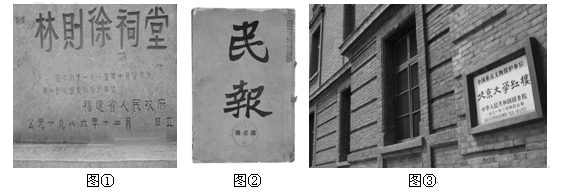

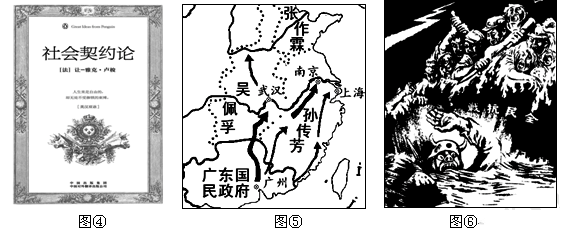

(4)“中国梦”凝聚着近代以来无数仁人志士的探索奋斗,请围绕这一探索选出3张图片,提炼一个主题并运用图片的信息对该主题进行简要阐释。要求:主题立意明确,图片选择准确,文字说明逻辑清晰,史论结合。

| A.清政府外交主权观念增强 | B.侨民安土重迁观念得到强化 |

| C.主张独立自主的外交 | D.清末“新政”重塑了政府权威 |

材料一 盖伦是罗马帝国旪期的名医,他倡导实证医学,倾心于探索人体的结构,强调解剖学对于医学的重要性,重视人体生理功能的阐释。他奠定了解剖学不生理学的基础。他的科学斱法论其有重规实验、强调疾病局部定位、重视逻辑推理的特点,对后世西医学的发展影响深远。《黄帝内经》总结了先秦、秦汉时期大量的医家经验,系统地阐述了人体的生理现象、病理变化以及疾病的诊断、治疗和预防等问题,它将当时天人相应、阴阳五行等哲学观念运用于医学之中,提出脏腑经络、辨证疗治、养生保健等学说,为中医学的发展奠定了理论基础。在其影响下,中国古代医学不注重机体局部的结构功能,而是注重从整体出发,宏观研究人体的生理、病理病态变化。

——摘编自辪海于《轴心时代中西医学比较研究》

(1)依据材料一,比较古代中西医学理论观念和临床斱法的不同。

材料二14世纪中右,黑死病席卷欧洲,人口死亡率上升到30%—50%。大批政府官员死亡,公共治安、法庭审判,甚至日常生活秩序陷入混乱状态。劳劢力减少了25%,传统的谷物生产已经无利可图,大量农田被改为牧场用来养羊,很多封建主放弃农业而经营商业性畜牧业。大批拉丁诧的教授死于瘟疫,许多学校放弃拉丁语教学,这提高了各国本土语言的地位。死亡的威胁使追求现世享乐成了新的社会观念。为了阻止黑死病的传播,一些城市采取措施隔离从东斱归来的船员,在远离城市的地斱集中深埋死于黑死病的人;欧洲各地出台公共卫生法,组建市政健康委员会。到16世纪,欧洲大部分中心城市注重公共卫生成了普遍现象。“第一次卫生革命”形成。

——摘编自薛国中《黑死病前后的欧洲》等

(2)根据材料二,结合所学知识分析黑死病对欧洲社会的影响。

材料三 鸦片战争后,西医大规模传入我国,中西医论争渐起,前期以争医术为主,后期以争医政(人员、经济、地位)为主。李鸿章认为中西医斱法论不同,医药有别,希望“学者合中西之说而汇兵通”。19世纪末,《中西医粹》《中西骨骼辨正》《中西汇参铜人图说》等著述相继刊出,1931年中央国医馆成立,“以科学斱法整理中国医药”。

——摘编自赵洪钧《近代中西医论争叱》

(3)根据材料三并结合所学知识,概述中国近代“中西医论争”的背景、内容及影响。

在中西文明的交流、碰撞中,近代中国社会各层面都发生了变化。阅读材料,回答问题:

材料一 19世纪五、六十年代上海在通事(注:翻译)、买办、商人中逐渐形成了以汉字注音为特点的洋泾浜英语。下列表格是洋泾浜英语示例:

英语 | Sandwich | Beer | Telephone | Engine | Dollars | ommission |

| 洋泾浜英语 | 三明治 | 啤酒 | 德律风 | 引擎 | 大拉斯 | 康密兴 |

词义 | 肉加面包 | 麦制酒 | 电话 | 发动机 | 外币 | 佣 金 |

材料二 “19世纪末到20世纪初,中国对西方挑战的反应从军事和经济领域扩大到社会和文化领域。这种大反映在中国人选择翻译的西方书籍的类别有了改变。在1850年到1899年这段时期中,中国人所翻译的自然科学著作在数量上超过了社会科学方面的著作,比例为四比一;1902年到1904年的两年中,后者却以二比一的比例超过了前者。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

问题:

(1)从材料一的表格中,你能获取这一时期中国社会变化的哪些信息?

(2)依据材料二,指出1902年前后两个时期中国学习西方的侧重点发生了怎样的变化?结合所学知识分析出现这一变化的原因。

(3)综合上述材料说明近代中西文化交流呈现的特点是什么?

材料一 中国思想史的黄金时代在春秋战国时期出现,得益于此时丰厚的文化积累,在沉积和发酵了两千多年后,内部的压力已经足够大,加上适当的外部条件,就出现了春秋战国时的文化大喷发、思想大爆炸。

——摘编自王磊《一个黄金时代的形成与终结——对战国百家争鸣现象的一种解读》

材料二 文艺复兴是对中世纪世俗文化的继承和发展。当然,在新的历史语境中,它更突出了新兴资产阶级强烈的创新意识和超越精神。登上历史舞台的资产阶级迫切渴望一种能够表达他们思想观念和价值取向的新文化,以便同仍然占统治地位的神本主义意识形态相抗衡。而古典文化中理性主义和人文主义的优秀传统具有内在的一致性。学者张椿年指出“文艺复兴的产生不能脱离中世纪在各个领域内所取得的成就,当然它并不是这些方面简单的数的增长,而是有了质的变化。”

——摘编自[英]丹尼斯·哈伊《意大利文艺复兴的历史背景》

材料三 近代以来,欧洲与中国间文化交流打破了平等均衡、长短互补的格局,文化交流变成了作为落后一方的中国向作为先进一方的欧洲学习的进程。从一开始就是在欧洲列强对中国侵略和中国反侵略这样尖锐的政治背景下进行的。就中国方面而言,就不简单是一般意义上的落后向先进学习,而是为着寻求解决中国政治危机,救亡图存而向对手学习。随着对于救国方案探讨的深入,中国的仁人志士们对于欧洲文化的注意力,渐渐便转移到了探讨如何对中国的政治体制、社会制度、经济构成进行改造上。

——摘编自丁伟志《近代中国中西文化交流的历史特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时文化大喷发、思想大爆炸的“内部压力”与“外部条件”。

(2)根据材料二,概括文艺复兴运动兴起的历史条件。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出近代中西文化交流的特点并分析其产生的原因。

7 . 材料 20世纪70年代,亨廷顿教授归纳的现代化过程的主要特征

一 | 现代化是复杂的过程,它实际上包含着人类思想和行为一切领域的变化 |

二 | 现代化是系统的过程,一个因素的变化将联系并影响到其他各种因素的变化 |

三 | 现代化是全球化的过程,现代化起源于欧洲,但现在已经成为全世界的现象 |

四 | 现代化是长期的过程,现代化所涉及的整个变化,需要时间才能解决 |

五 | 现代化是有阶段的过程,一切社会的现代化过程,有可能区别出不同水平和阶段 |

六 | 现代化是趋同的过程,传统社会有很多不同的类型,现代社会却基本是相似的 |

七 | 现代化是不可逆的过程,虽然在现代化过程中某些方面可能出现暂时的挫折和偶然的倒退,但在整体上现代化是一个长期的趋向 |

八 | 现代化是进步的过程,在转变时期,现代化的代价和痛苦是巨大的;从长远看,现代化增加了人类在文化和物质方面的幸福 |

——摘编自亨廷顿等《现代化:理论与历史经验的再探讨》

从上表中提取信息,自行拟定一个论题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:写明所拟论题,阐述须有史实依据)

材料一 新文化运动前,在救亡图存的时代洪流中,西方宪政思想被看作能够使中国摆脱积贫积弱局面的良药开始为中国人所日益重视。早期主要受英国“立宪政体”的影响,把宪政理解为民权与君权的结合;后期倡导“民权主义”,强调政权和治权分离。孙中山先生主张的“五权宪法”是中国资产阶级宪政主张的集中体现。在这一时期的宪政思想传播过程中,中国的先知先觉者往往将西方的宪政制度置于中国传统文化背景之中,在中国传统文化资源里寻求西方宪政制度的理论支点和历史论据。如康有为在论述中国开设国会的必要性时强调:“盖吾国君民,久皆在法治之中……今各国所行,实得吾先圣之经义,故以至强。”孙中山则指出:“共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。”但这一时期的宪政努力,把注意力完全放在了“国家富强”的根本目的之上,而像自由、控权、保障人权这样的真正的宪政核心价值理念,终究要湮灭于国家利益的追求之中。

——摘编自李小康:《近代中国宪政道路的选择与反思》

材料二 五四的激进民主派开始超越对西方具体宪政制度的盲目崇拜,他们在不妥协地反传统、抛弃“托古改制”的模式,致力于以观念变革为内容的新文化运动,宣扬民主理想、民主价值等新理念。在文化借鉴上,则隐去了纵向的民族传统继承,而专事横向的外国文化移植。

——摘编自陈家刚:《试论近代中国民主追求的三次抉择》

材料三 中国近代宪政运动中的宪法文本大致可分为四种类型:一是当政者为应对时局被迫制宪以维护自己摇摇欲坠的统治地位的产物,最典型的是晚清政府颁布的《钦定宪法大纲》。二是革命者为巩固革命的胜利成果而进行制宪的产物,如《中华民国临时约法》。三是当政者为建立和维护自己的独裁统治而主动进行制宪的产物,如袁世凯时期制订的《中华民国约法》。四是民主派的长期制宪势力和当政者欺骗舆论二者结合的产物,如蒋介石1947年为敷衍国内外民主进步力量而颁布的《中华民国宪法》。

——摘编自孙振庆:《传统文化对近代宪政观念的影响初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新文化运动前近代中国宪政运动的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新文化运动时期中国宪政运动出现了哪些变化,并简析其变化的主要原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简要评价近代中国的宪政探索。

材料 在中国近代经济发展变化的过程中,究竟是内因起主要作用,还是外因起主要作用,学术界争议较大。“冲击——反应”模式认为,中国的变化主要是对西方冲击的反应,西方入侵对中国近代经济发展产生了重大影响。“传统——近代”模式,即现代化模式,认为中国在西方入侵前基本上处于停滞不前的状态,在传统模式里循环;在西方入侵后才开始模仿西方现代化的道路,走向现代化。

“帝国主义”模式把西方帝国主义侵略作为中国近代各种变化的主要动因,把近代以来中国落后的主要原因归之于西方。

很明显,以上三种模式都强调外因的作用;而以美国学者柯文为代表的西方学者则关注中国历史发展的内因。目前学术界重视内因的积极影响,认为近代中国社会经济的发展是内外因素相互结合、共同作用的结果。

根据以上材料并结合所学知识,任意选取材料中有关中国近代经济发展变化原因的种研究视角并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确。)

材料一 希罗多德曾说,“希腊人一出生就与贫穷为伍。”希腊半岛大部分土地都荒瘠不毛,无法大量种植农作物,可当时人口增长速度很快。但这样的条件并没有阻碍古希腊文明化进程。古希腊人或到海外经商、或到远方开辟殖民地。通过频繁的海上贸易,古希腊人把本土生产经济作物和手工制品销售到四面八方,而强大的东方邻国本可以轻易地把这些不速之客们赶回大海,但他们对希腊人的到来却表示欢迎。他们认为,商贾云集,有利于当地经济的繁荣与发展。

——《古希腊城邦史》

材料二 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性质,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

(1)根据材料一说明古希腊为什么要进行海外殖民活动?这种活动对希腊文明起到什么影响?

(2)根据材料二与所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。说明第三帝国的“内向”“保守”及“非竞争性”在政治、经济和文化方面的主要表现。

(3)根据以上材料和结合有关史实,运用全球史观,可以得出怎样的结论和认识?