材料一 上(汉武帝)使王然于以越(南越)破及诛南夷兵威风喻滇王入朝。……滇王未肯听。元封二年,天子以兵临滇。滇王举国降,请置吏入朝。于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。

——摘编自司马迁《史记·西南夷列传》

材料二 近年来,云南省文物考古研究所对河泊所遗址(云南省昆明市滇池东南岸的晋宁区上蒜镇河泊所村附近)进行了系统的考古发掘。挖掘出了道路、建筑基槽与河道等大量遗存。道路路面总体宽约12米,主体部分分层明显。在洪积层堆积中出土了大量的陶片、瓦当、砖块、红烧土块、铜器、铁器、铜钱等,共计2000余件。其中铜钱有“五铢”、“大泉五十(王莽新朝通行货币)”等字样。

滇国相印 益州太守章 遗址中出土的部分简牍残片

2019年,在90号灰坑中发现了官印封泥“滇国相印”,这是继1956年“滇王之印”出土后,古滇国考古的又一次重大发现,弥补了传统文献关于古滇国史迹记载的缺失。2021—2022年在河道废弃堆积中发掘出837枚枚封泥,其中数量最多的是官印封泥,有“益州太守章”等,涵盖益州郡24县当中的20个地名。此外在周边区域还发现了一些简牍残片,目前已辨认出的文字包括“滇池以亭行”、“始元四年”(公元前83年)等,是反映当时益州郡行政往来的文书。

——摘编自蒋志龙等《河泊所遗址——统一多民族国家形成过程中的西南缩影》

(1)阅读上述材料,指出材料中所述史料的类型。

(2)依据上述材料并结合所学,简述河泊所遗址的历史价值。

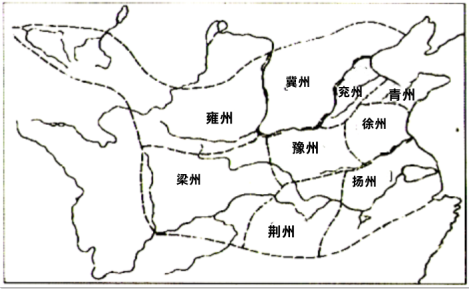

| A.西周时期以都城为中心的分等级统治体制 |

| B.“州”作为行政区划的历史开端 |

| C.战国时期以黄河中下游为中心的统一观念 |

| D.大禹时代的国家疆域及行政区划 |

公元89年,窦宪率军打败北匈奴,在燕然山南麓勒石记功,由随军出征的班固撰文,宣扬汉朝德威。自汉代后,“燕然勒功”成为建功立业,报效国家的典故,历代文学作品中多有体现。但刻铭燕然山的具体地点到底在哪里,历代以来一直无人知晓。直到2017年,在蒙古国中戈壁省发现的一处摩崖石刻,被确认为班固《燕然山铭》。以下是关于刻铭燕然山的一些材料:

材料一 宪……与北单于战于稽落山,大破之,……宪、秉遂登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭曰:(铭文略)……宪乃班师而还。

——《后汉书·窦融列传·窦宪》

材料二 塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

——北宋范仲淹《渔家傲•秋思》

材料三

上图为2017年在蒙古国发现的《燕然山铭》石刻原件。石刻共260余字,已释读220余字,内容与《后汉书》记载班固的铭文一致。石刻字体为汉隶书体,通假字、异体字用法与汉朝一致。

(1)指出上述三段材料的史料类型,并分别说明其史料价值。

(2)结合材料三和所学,谈谈历史学者确认该石刻为汉代《燕然山铭》原件的证据可能有哪些?

材料一 “中国”一词最早出现于西周初年青铜器“何尊”。何尊有铭文122字,记述的是周成王继承周武王遗志,营建成周(今河南洛阳)之事。其中有“宅兹中国,自兹乂民”句,意思是“以此地(洛阳)作为天下的中心,统治民众”。

周成王时期的青铜器——“何尊”

大约成书于公元前5世纪的《尚书》在《梓材》篇中也记述了周成王继承周武王遗志,营建成周之事。文中有“皇天既付中国民越厥疆土于先王”句,意思是“上天既已把中国的臣民和疆土都付给先王”。这是“中国”一词最早出现在文献中。

材料二 就我所知,“中国人民”这一名称的提出,首先见于司马迁所写的《史记·货殖列传》。《史记》成书于公元前1世纪,就是说“中国人民”这一概念从提出到现在已有2000多年了。《货殖列传》所说的中国人民,实际上包含汉朝所设郡县内的各个民族。

——费孝通主编《中华民族多元一体格局》

(1)指出材料一所引两则史料的类型,并分析其价值。

(2)阅读材料一、材料二,分别指出“中国”与“中国人民”的含义。由此,你对中华民族的发展有何认识?

| A.是占卜吉凶记事的文字,史料价值低 |

| B.发现于殷墟,是对夏商历史的完整记载 |

| C.是世界上最古老的文字之一,已形成完整体系 |

| D.标志着我国的书法艺术发展到了自觉阶段 |

①朱元璋口谕内容因具有主观因素,说法不可信

②《明太祖实录》属于官修史书,说法是可信的

③明初宰相胡惟庸被诛杀的原因存在多种可能性

④探究胡惟庸被杀之因须搜集更多史料加以辨析

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

材料 中国古代赋役制度部分内容

| 序号 | 出处 | 内容 |

| ① | 《旧唐书·卷四十八》 | 赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、絁各二丈,布加五分之一。输绫、绢、絁者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺。有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。 |

| ② | 《旧唐书·卷四十八》 | (唐德宗)建中元年二月,遣黜陟使分行天下,其诏略曰:“户无主客,以见居为簿。人无丁中,以贫富为差。……居人之税,秋夏两征之。……余征赋悉罢,而丁额不废。 |

| ③ | 《明史·卷七十八》 | 一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输於官。……凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办於官,故谓之一条鞭。 |

| ④ | 《清史稿·卷一百二十一》 | 雍正初,令各省将丁口之赋,摊入地亩输纳徵解,统谓之“地丁”。 |

(2)从以上发展趋势中任选其一、结合相关史料加以说明。

②主题二:唐代农业生产呈现精耕细作

③主题三:曲辕犁已经在全国得到普及

④主题四:佛教思想融入中国社会生活

| A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |

下表为学者对“历史解释”的不同观点。

| 序号 | 观点 |

| 1 | 人人都是他自己的历史学家,强调人们对同一历史现象,对同一历史事件的认识不尽相同,千人千语。 ——(美)卡尔·贝克《人人都是他自己的历史学家;论历史与政治》 |

| 2 | 只有因果性解释可以当做严格意义上的一种解释。因果性解释是历史学家超出简单的事件描述,并且将他的研究与科学规律和理论研究结合起来的基本程序。 ——(波兰)托波尔斯基《历史学方法论》 |

| 3 | 每一代就有权按照自己的方式来看待历史和重新解释历史……而且没有一种解释是最后的解释。 ——(英)卡尔·波普尔《开放社会及其敌人》 |

| 4 | 历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的能力。 ——叶小兵《培养学生的历史学科核心素养——历史课程教材改革的新思路》 |

(1)分别指出上述学者定义“历史解释”的依据。

①“民有二男以上不分异者,倍其赋”

②“一条鞭法者,总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官”

③“凡丁,岁役二旬。若不役,则收齐佣(庸),每日三尺”

④“滋生人丁,永不加赋”

| A.①③②④ | B.②③①④ | C.③①④② | D.③④②① |