材料一 16世纪以前英国穷人的救济问题多是通过基督教会、个人慈善捐款等方式解决。国家并没有将其视为自己的责任。英国圈地运动开始后,社会不安定因素急剧增加。1601年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

材料二 20世纪30年代罗斯福新政时期,美国政府为解决经济大危机困境,就住房政策进行了一系列重大调整,其中主要有:

1933年6月13日,通过房主贷款法,授权建立房主贷款公司。1933年6月16日,通过全国工业复兴法,其中包括授权使用联邦资金解决低费用住房、清理贫民窟和生存房基地。

1934年6月27日,通过了国民住宅法,建立住房管理署。

1935年4月8日,根据紧急救济拨款法,为建设公共工程的工人提供价值4.5亿美元的住房建设费。

1937年7月22日,国会通过班克-黑德-琼斯租佃农民法,又称租赁人法,授权农业部为佃农、劳工及分成制农民提供为期40年的年息3%的购房贷款。

——摘编自黄安年《美国政府的住房福利保障政策》

(1)据材料一,概括英国近代济贫制度的特点。结合所学知识,分析这一制度的发展对英国社会发展的积极影响。(2)据材料二,概括指出新政期间美国在“住房福利保障”方面政策调整的主要表现。综合上述材料并结合所学知识,评析二战后西方社会形成的“福利国家”。

材料 明朝的郑和曾奉命率领庞大的船队进行远洋航行。对于郑和的航海,梁启超作了这样的评论:“谓大陆人民,不习海事,性或然也,及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。郑君之初航海,当哥伦布发见(现)亚美利加以前六十余年,当维哥达嘉马(达·伽马)发见印度新航路以前七十余年。顾何以哥氏、维氏之绩,能使全世界划然开一新纪元。而郑君之烈,随郑君之没以俱逝。我国民虽稍食其赐,亦几希焉,则哥伦布以后,有无量数之哥伦布,维哥达嘉马以后,有无量数之维哥达嘉马。而我则郑和以后,竟无第二之郑和,噫嘻,是岂郑君之罪也。

——梁启超《祖国大航海家郑和传》,《郑和研究资料选编》

根据材料并结合所学知识,评析梁启超的观点。(要求:观点明确,持论有据,逻辑清晰)。音乐是一种耳熟能详的艺术形式,也是历史和时代的重要载体,是时代的见证。

材料一:编钟兴起于周朝,盛于春秋战国直至秦汉。中国是制造和使用乐钟最早的国家。它用青铜铸成,由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按照音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。……根据文献记载和出土文物,发现中国在西周时期就有了编钟,那时候的编钟一般是由大小3枚组合起来的。……在中国古代,编钟是上层社会专用的乐器,是等级和权力的象征。曾侯乙编钟上还标有和乐律有关的铭文2800多字,记录了许多音乐术语,显示了中国古代音乐文化的先进水平。编钟音乐清脆明亮,悠扬动听。

材料二:唐政府有太常寺等机构专管乐舞,当时知名的音乐家有万宝常、许和子、段善本,舞蹈家有公孙大娘、段旻等。唐玄宗和杨贵妃也分别是音乐家和舞蹈家。乐舞方面的著作也很多,《新唐书·艺文志》载唐代有31家、38部专著共257卷。唐太宗贞观十四年,形成十部乐,即燕乐、清高乐、西凉乐、天竺乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。

——摘编自张岂之《中国历史·隋唐辽宋金卷》

材料三:世事新,男女平等;文明国,自由结婚乐。

——摘自《自由结婚纪念歌》

打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀;国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱!

——摘自《国民革命军军歌》

雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江。保和平,卫祖国,就是保家乡。中国好儿女,齐心团结紧,抗美援朝打败美国狼。

——摘自《中国人民志愿军战歌》

1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈。神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山,春雷啊唤醒了长城内外,春晖啊暖透了大江两岸……1992年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇。

——摘自《春天的故事》

(1)结合材料一和所学知识,概括编钟的特点,并说明编钟所承载的时代内涵。

(2)结合材料二、三,概括影响音乐和歌词变化的因素。

(3)综合上述材料,分析中国音乐发展的趋势,并评析“音乐是时代的见证”这一观点。

材料一 在19世纪初,围绕“如何解释中国,英国人该如何和中国人做生意”这一问题,英国“自由贸易派”认为:十三行不怎么热衷进口西方商品,不代表中国市场对西方商品完全不感兴趣,因为在正式贸易以外,还存在大量的走私贸易;中国人实际上是和英国人一样喜欢经商;清朝政府恐惧汉族人与外国交流,妨碍清朝人进一步接受西方产品的就是清朝官方的法令和制度;从历史上来看,沙皇俄国打通与清朝之间的贸易大门,靠的是展示武力而后谈判。所以要促使清朝改变贸易政策,最好的办法是强硬手段。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

材料二 20世纪七八十年代,美国先后通过了《1974年贸易改革法》《1979年贸易协定法》《综合贸易和竞争力法》(1988年),宣布美国的贸易政策由“自由贸易”逐渐转变为“公平贸易”。这些法案赋予总统以动用各种手段来反对“非公平贸易”的权力,包括因贸易逆差问题、劳工权利问题、知识产权、环境保护等原因向其他国家发起报复性贸易制裁。在具体适用层面表现为,美国指认他国“不公平贸易行为”如何侵害本国利益,并据此附以相应“救济”措施。与此同时,当美国的贸易政策与国际法冲突时,美国政府公然声明法律冲突之下以美国国内法为准。对“公平贸易”政策的青睐逐渐超越党争,在美国高层政客中达成共识。

——摘编自朱洁《美国的“公平”贸易,真的公平吗?》等

(1)根据材料一并结合所学,评析这一时期英国“自由贸易派”的观点。(2)根据材料二并结合所学,分析20世纪七八十年代美国调整贸易政策的背景,并谈谈你对美国“公平贸易”政策的认识。

材料一 1915年,日本学者稻叶岩吉发表专著《满洲发达史》,梳理中国东北地区的历史,尤其关注明、清两代,并论证满洲和朝鲜与日本的历史渊源。稻叶认为“满洲种族”是自古以来身份边界清晰固定的共同体,他们世居中国东北,是汉族的“入侵”破坏了他们的自给自足状态。日本东洋学者以欧洲近代民族主义的理论和体质人类学的相关知识为框架,从血统层面把汉满做出绝对的区分,同时以地理板块为依据,认定满族有其“固有领土”,进而有政治上建立现代国家的合法性。

—摘编自冯乃希《中国历史叙述中的民族政治》

材料二 中国共产党从成立伊始就开启了建设中华民族共同体的进程,党的“一大”纲领明确规定接纳党员不分民族,倡导民族平等。土地革命时期,1931年,中华苏维埃共和国制定的《宪法大纲》规定汉族和各少数民族在苏维埃法律面前一律平等;在长征途中,党和红军制定正确的民族政策、执行严格的民族纪律,争取到广大少数民族同胞的支持。抗日战争时期,毛泽东在《论新阶段》的报告中指出:“我们的抗日民族统一战线,不但是国内各个党派各个阶级的,而且是国内各个民族的。”中国共产党领导中华各民族联合抗日使中华民族共同体深入人心。新中国成立后,毛泽东领导确立的各民族“多元一体”、实行民族区域自治制度的多民族统一国家,不仅从政治上、制度上保障民族平等,而且通过加强文化和情感建设,增强民族认同,使中华民族成为一个容纳了地域、政治、经济、文化多种因素的共同体。

—摘编自王芳《从中华民族伟大复兴视野看毛泽东对近代民族主义的超越与重塑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《满洲发达史》中的主要观点并予以评析。(2)从材料二中任选一个阶段,概括中国共产党建设中华民族共同体的主要举措,并结合所学知识分析其意义。

材料一 秦在地方设县,那都不是学六国的。秦本无“封建制”,因此朝君主集权制的演变要容易些,在统一过程中,对被灭六国,取消“封建”代之以郡县,更是顺理成章。如果没有秦统一战争这种特殊的历史手段,东方六国由“封建”向郡县的过渡,扭扭捏捏,恐怕还要拖好几代时间,才能慢慢完成转型。在这里,我们再一次体验到了所谓“恶”的历史作用——战争,这是人类良知所不容的残暴行动,却常常有帮着实现转换历史场景的作用,真叫人哭笑不得。

——摘编自王家范《中国历史通论》

(1)根据材料一,指出秦朝得以顺利建立郡县制的原因,并结合所学知识概括郡县制与分封制的主要区别。材料二 汉初分封诸侯的基础虽说还是郡县制,但受封的诸侯王和列侯在理论上与皇帝一样,都是“有士之爵”。刘邦在世,同姓诸侯王都是其子弟之属,不可能犯上作乱。吕后当权,他们能团结一致,对抗诸吕,后来又促使文帝登基,的确对刘氏的皇权起到了拱卫作用。但文帝以后,同姓诸侯与皇帝的关系已经疏远,人人都有帝制自为之心,皇权自然受到挑战。刘邦初封同姓王国时,唯恐其实力不足,不能屏藩皇室,因此所有王国都地兼数郡,如齐国领有七郡之地。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(2)根据材料二,指出汉高祖分封同姓诸侯王的初衷,并结合所学知识评析汉高祖这一措施?这一措施在汉代如何被改动?材料一:蒙学教材,即古代专门为儿童编写的启蒙教育课本。宋代以《三字经》《百家姓》为代表的蒙学教材广为流传,历代沿用。以《三字经》的编写为例,它语言生动活泼,文字通俗易学,表达简明扼要,格式富有韵味。著名学者也参与蒙学教材的编写,如朱熹的《童蒙须知》、吕祖谦的《少仪外传》等。“农工商各教子读书,虽牧儿馌妇,亦能口诵古人言语”,而且“学校之设遍天下,而海内文治彬彬”。

——摘编自秦海霞《谈我国古代的蒙学教材》

材料二:新中国成立后,中央作出了统一教材制度的战略决策,加强了教科书编审工作力度和政治内容的把关。从1954年开始编辑出版的中小学各科教科书,集中全国之力协同攻关,选调和集中一批学科专家、名师和专业编辑,全部采取集体讨论的工作制度和社内外相结合的编写方式,保障了教材质量。据《中国教育年鉴》统计,“1954年至1956年编成的十二年制中小学教材,包括教学大纲30种30册,课本93种233册”。这套教材的编写出版使全国所有地方、学校、学生都使用上了高水平、权威性、国家级的全学科教材,解决了过去供应迟缓、版本不一、发行混乱的问题,开启了新中国“一纲一本、统编统用”的新时代。

——摘编自郭戈《新中国第一套统编教材评析》

(1)根据材料一并结合所学知识分析宋代蒙学教材兴盛的背景。(2)根据材料二并结合所学知识回答建国后国家统一编订中小学教材的意义。

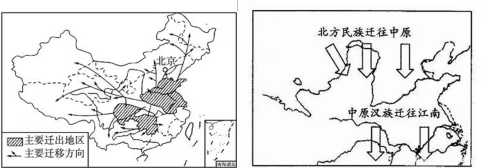

中国古代的人口迁移运动,主要有两种表现形式:一是波浪式离心运动,即汉民族人口由黄河中下游人口稠密地区逐渐向四周扩散,而且在多数地区还呈现波浪式推进的特点;二是北进南退运动,即北方民族不断向汉民族居住的黄河流域推进,并迫使汉民族人口大规模南迁。在中央政权强盛,人民较长时间享受政治安定的条件下,大致以前者为主;在连年战乱或几个政权对峙、鼎立的情形下,则以后者为主。这两种人口迁移运动形式共同作用的结果是,中国人口稠密地区南移,并最终形成了中国人口分布南重北轻的局面。

——摘编自王建朗主编《两岸新编中国近代史·晚清卷》等

从材料中选取观点(任意一点或整体),并结合所学知识简要评析观点。(要求:观点明确,持论有据,逻辑清晰,表述成文)材料 1919年12月,实业家穆藕初创办的上海厚生纱厂准备添雇工人千余名,其中50名女工计划在湖南招募。1920年1月,纱厂在湖南《大公报》等处刊登招工简章。与长沙同工种工人相比,该厂提供的待遇更为优厚。截止日未到,便有一百余人报名,最后64人成行。

招工简章引起湖南知识分子高度关注。他们在报上质问,为什么从上海跑到长沙来招募女工?女工每日须工作12小时,最后能剩下多少自由支配的时间?日夜轮班怎么可能不损害身体健康?以上海的物价,每月8元工资怎么够用?他们还认为,女工入厂要家长署名加铺保,三年契约,统统等于漠视自由人权。

对上述质疑,穆藕初刊文表示,厚生纱厂给湖南女工的工资中规中矩,对其工作环境已尽最大努力加以改善。他批评湖南知识分子不知道中西发展水平的巨大差距,不了解当下中国工人的教育程度、工作能力、职业道德尚弱于西方,不明白中国大多数社会阶层的生活水平还不及工人等。他讥讽这些知识分子以“泰西之糟粕”来拯救中国等于“自杀主义”。

穆藕初的回应引发了沪湘知识分子新一轮批评。他们借助“劳动主义”“劳工神圣”与社会主义学说,批评资本家群体是“掠夺者”“剥削者”,并警告他们,如果固守“资本掠夺”,“那小的就是同盟罢工和息业,厉害一点就是俄国的榜样来了”。

在这场激烈的论争中,湖南女工近乎置身事外。妇女界代表张默君参观厚生纱厂后,称女工们“起居饮食,虽不如居家之适然,视彼江北苦工破屋不蔽风雨、薄粥不充饥肠者,固胜一筹矣”。

——改编自李国芳《一九二○年初上海厚生纱厂招募湖南女工争议》

根据材料,结合所学知识,对上海厚生纱厂招募湖南女工一事引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)材料一 第二次世界大战后,在美国主导下,23个国家于1947年达成《关税与贸易总协定》,其宗旨是提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的持续增长。在该协定的框架下,各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇,促进了国际贸易的发展。1995年,在《关税与贸易总协定》的基础上,成立了世界贸易组织。各成员力求扩大货物和服务的生产与贸易,合理利用世界资源、保护环境,确保发展中国家尤其是最不发达国家在国际贸易中的份额和利益,建立更具有活力和永久性的多边贸易体制。

——摘编自《普通高中教科书·历史·选择性必修2·经济与社会生活》

材料二 现行的全球经济治理机制在二战后美欧等发达国家主导下形成,是一种以多边贸易体制和国际货币金融体制为核心,通过经济、贸易、金融协定等国际条约体系来调整国际经济关系的经济治理模式。

| 历史时期 | 中国参与全球经济治理体系的历程 |

| 1949—1978年 | 中国基本被排除在全球经济治理体系外 |

| 1978—2001年 | 中国放弃“旁观者”的身份,开始参与到全球经济治理机制中,加入各种全球经济治理机制,学习和适应各种机制及规则。1980年,中国恢复在国际货币基金组织和世界银行中的合法席位。 |

| 2001—2008年 | 中国以“开放”为参与全球经济治理的主要战略,进一步融入全球经济治理机制中,主要表现为国际规则的国内化,以对接国际规则。 |

| 2008年至今 | 全球金融危机加速了国际格局的变化,传统大国力量相对下降,而包括中国在内的新兴经济体群体崛起,从国际体系的边缘走向舞台中心。 |

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪末全球经济治理体系的新变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析中国参与全球经济治理体系的历程。