材料一 后之为人君者不然,以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可;使天下之人不敢自私,不敢自利,以我之大私为天下之大公,……此无他,古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也……然则为天下之大害者,君而已矣。向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼,岂设君之道固如是乎!

——黄宗羲《明夷待访录》

材料二 所谓天子者,执天下之大权者也。其执大权奈何?以天下之权寄之天下之人,而权乃归之于天子。自公卿大夫,至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权以各治其事,而天子之权乃益尊。后世有不善治者出焉,尽天下一切之权而收之在上。而万几之广,固非一人之所能操也。

——顾炎武《日知录》

材料三 “以天下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也。……一姓之兴亡,私也,而生民之生死,公也。”……“国祚之不长,为一姓言也,非公义也。秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。斥秦之私,而欲私其子孙以长存,又岂天下之大公哉!”

——王夫之《读通鉴论》

方且割万有,专己私,侈身臂,矜总持,不纵以权,不强其辅,则所以善役天下而救其祸者,荡然无所利赖。

——王夫之《黄书》

材料四 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代性的缺陷,黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,只能……来修补封建专制制度。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

请回答:(1)针对材料一存在的现象,顾炎武提出何种解决方法?理由是什么?

(2)材料三中王夫之实际上是否定了当时政治制度的哪些方面?

(3)综合材料一、二、三,指出三者思想的共同之处。结合材料四,从政治、经济方面分析产生这种进步思想的原因,并对其作简要评价。

材料一 周有天下,裂土田而瓜分之,……陵夷迄于幽、厉,王室东徙,而自列为诸侯。厥后问鼎之轻重者有之,射王中肩者有之……天下乖戾,无君君之心。余以为周之丧久矣,徒建空名于公侯之上耳。得非诸侯之盛强,末大不掉之咎欤?遂判为十二,合为七国,威分于陪臣之邦,国殄(灭亡)于后封之秦,则周之败端,其在乎此矣。

——柳宗元《封建论》

材料二 他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 (它)就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所驻在这个地方来管事。如是则地方绝无权,权只在中央。元代是有中央无地方的,中国只是其征服地,像英国的香港。

——钱穆《中国历代政治得失》

请回答:

(1)材料一论述的是什么制度?材料一反映出该制度实施产生了什么后果?

(2)材料二中秦始皇设置的“若干行政区”主要指哪一制度?同材料一的制度比较,其主要特点是什么?

(3)材料三中钱穆论述的是哪一制度,钱穆认为该制度的缺点是什么?

(4)依据上述材料,指出秦以后中国古代地方行政制度的“本源精神”是什么?

材料一 作为炎黄族类文化整体的一部分,四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联结的一面。而这主要是由它们是同木族类的文化,以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘自李宗桂著《从理想人格和价值取向看中国传统心理》

材料二 后代人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价它们,以服务于当时的阶级、时代的需要。于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子……

——李泽厚《中国古代思想史论》

材料三 佛氏之失,出于自私之厌:老氏之失:出于自私之巧。厌薄世故,而尽欲空了一切者,佛民之失也:关机巧便,尽天下之术数者,老氏之失也。……佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事已是极大罪名!其他更不消说。

——《朱子语类》

材料四 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易。惟古之圣人为能尽之,而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。”

——朱熹《行宫便殿奏札》

前三代,吾无论矣;后三代汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学,概括这一时期学说思想的特征

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“董仲舒的孔子”和“朱熹的孔子”在加强君主专制措施方面有何不同。并从它们创立时的思想来源分析出这种不同的主要原因。

(3)根据材料三,说明宋儒对待“佛老之学”态度。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析李贽与朱熹的观点有何不同。

材料一 明末清初,陆世仪说过:(在官员任期方面)“郡县之弊,在迁转大速;封建之弊,在世守不易。”

材料二 “郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”

——王夫之《读通鉴论》

材料三 “本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。”

——《朱子语类》

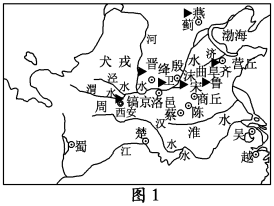

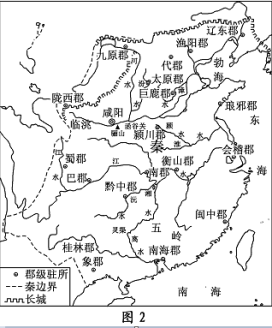

(1)图1、图2分别反映了中国古代不同时期的地方行政管理制度。其体现的政治意图分别是什么?陆世仪指出了两种制度怎样的弊端?

(2)根据所学知识并结合材料二,谈谈郡县制的合理性。

(3)依据材料三,指出宋代地方改革后出现了怎样的后果。并对宋代中央集权的加强进行评价。

材料一 《论语》颜渊第十二之七:子贡问政。子曰:足食,足兵,民信之矣。子贡曰:必不得已而去,于斯三者何先?曰:去兵。子贡曰:必不得已而去,于斯二者何先?曰:去食。自古皆有死,民无信不立。

材料二 其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程,两汉400余年,它渐渐由孔孟时期的原始儒学衍化为掺杂了诸子思想和古代迷信的庞杂思想体系,……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲是汉代学者改造了儒家思想。

——费正清《中国——传统与变迁》

材料三 理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操、注重社会责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料四 黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”

请回答:

(1)材料一中孔子认为治理国家的关键是什么?结合所学知识,分析儒家思想在春秋战国时期受到冷落的主要原因。

(2)如何理解材料二中所说的“儒家思想取得胜利”?汉代学者在改造儒家思想方面提出了怎样的主张?

(3)理学家是如何深化传统儒学,使之成为“最为精致、最为完备的理论体系”的?依据材料三,说明理学“影响至深至巨”的表现。

(4)依据材料四,概括明清之际的思想家们为儒学注入了怎样的时代气息。

| A.春秋以人随君,以君随天。故屈民而伸君,屈君而伸天 |

| B.一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙一物道理 |

| C.君子为学,以明道也,以救世也。雕虫篆刻,又何益哉 |

| D.穿衣吃饭,即是人伦物理。除却穿衣吃饭,则无伦物矣 |

| 人物(或活动) | 主张 |

| 魏源《海国图志》 | “欲制夷患,必筹夷情”“延西洋柁师,司教行船、演炮之法” |

| 王韬《弢园文录外编》 | “贸易之道广矣哉,通有无,权缓急,征贵贱,便远近,其利至于无穷” |

| 康有为《请厉工艺奖创新折》 | “方今万国交通,政俗学艺,日月互校,优胜劣败,淘汰随之” |

| 孙中山1912年的一篇演说词 | “今欲急求发达,则不得不持开放主义,利用外资,利用外人” |

| A.主张学习西方制度实现自强 | B.宣传开放思想以求改革 |

| C.认清了当时腐败落伍的现实 | D.鼓励自由贸易以求富强 |

| A.中国特产丰饶,人民生活富足 |

| B.所谓夷货,中国均可生产 |

| C.自然经济占统治地位 |

| D.夷货不符合中国人的消费习惯 |

| A.天子权威的削弱 | B.民本意识的增强 |

| C.分封制度的瓦解 | D.百家争鸣的现实 |

材料一 杭州……桑麻遍地,茧丝棉织之所出,四方咸取给焉,虽秦晋燕赵大贾,不远数千里,求罗绮缯布者,必走浙之东也。

——摘自张瀚《松窗梦语》

材料二 迨嘉靖末,隆庆间……末富居多,本富居少。

——摘自顾炎武《天下郡国利病书》

材料三 昔日逐末之人尚少,今去农而改业为工商者三倍前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食者,又十之二三矣。

——摘自何良俊《四友斋丛说》

请回答:

(1)上述材料反映了哪个朝代的什么现象?材料一反映的杭州的特点是什么?

(2)材料二、三中的“末”指什么?“本”指什么?作者用这个词反映了什么思想?

(3)材料三中“游手趁食者”指什么人?