材料 王安石认为,要改革政治,就要统一思想,最好从教材着手,使未来的改革人才,从学校时起,就受到改革思想的熏陶。熙宁六年(1073年),王安石主持编订《三经新义》, “三经”是指《诗》《书》《周礼》, “托古改制”就似乎名正言顺。王安石重新注释儒家经书,提出新的见解, “立政造事”,实际上是王安石自己政治思想的表述。熙宁八年(1075年),《三经新义》正式颁布,作为学生必读教材。 “一时学者,无敢不传习,主司纯用以取士,士莫得自名一说,先儒传注,一切废不用。”保守派认为,王安石“政事害人才,学术害人心”。后来,新法尽废,作为统一教材的《三经新义》就逐渐销声匿迹,版毁书亡。

——摘编自熊承涤《王安石的变法与教材改革》

(1)根据材料,概括王安石教材改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简要评析王安石的教材改革。

材料 宋仁宗嘉祐六年(1061年)七月,司马光知谏院“以言事为职”,开始了他为时五年的谏官生涯。改革科举考试是司马光进谏的重要方面,是其吏治思想的具体体现。宋承唐制,先考辞赋,后考其他。司马光在《论举选状》中明确提出,科举选人应“以德行为先”,其次是经术,再次是政事(政治见解),最后才是艺能(辞赋)。“明经”一科向来考五经、九经的背诵能力,所以一些擅长背书的人往往高中,有治国安邦实际工作能力的人反而会落选。司马光主张多出一些分析性的考题,把“明经”一科从死记硬背的桎梏中解放出来。当时的考官出题不求实际、只求奇巧,“或离合句读,故相迷误;或取卷末经注字数,以为问目”,使得百分之八九十的应试举人交白卷,偏离了科举取士的本意,而起了埋没人才、摧残人才的反作用。司马光对这一现象给予了抨击,明确提出应重选命题官,用“通经术、晓大义”的人来命题。

——摘编自宋衍申《司马光知谏院》

(1)根据材料并结合所学知识,概括司马光科举改革的主张。

(2)根据材料并结合所学知识,评析司马光科举改革的主张。

材料 20世纪50~60年代,美苏曾经有过走出冷战、走向和解的尝试,但举步维艰。1960年5月巴黎首脑会晤流产后,赫鲁晓夫把改善苏美关系的希望寄托于新总统。应该指出的是苏美双方认识到有着共同利益的幼芽,应采取措施让这些相似的地方推进两国关系的发展。在会谈之前,美苏双方都利用舆论工具宣传和表达自己的观点和立场。肯尼迪政府表示要坚决保卫美国的利益和地位。苏联则表示美国一定要承认苏联的实力,希望在柏林问题上按照自己的设想和要求达成协议。双方都过高地估计了自己的地位而过于看重对方的弱点,都想提高自己在会谈中的要价而采取了不甚恰当的举动。1961年6月3~4日,肯尼迪和赫鲁晓夫在维也纳举行会谈。禁止核试验和柏林问题是会谈的重点。肯尼迪和赫鲁晓夫互相“打量了一下”就各自扬长而去。美苏加剧了在欧洲的冷战,并把冷战扩向亚洲、非洲和拉丁美洲等地,它们制造了柏林危机、古巴导弹危机,把人类推向核战争的边缘。

——摘编自刘金质《冷战史》

(1)根据材料并结合所学知识,分析1961年肯尼迪和赫鲁晓夫在维也纳举行会议的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析1961年肯尼迪和赫鲁晓夫的维也纳会谈。

材料 第一次世界大战并没有解决列强之间的矛盾,战后争夺霸权的斗争仍日趋激烈。但是人民普遍厌战,和平主义运动由此兴起,加之俄国十月革命引发的革命浪潮,列强不得不打着和平的旗号,企图掩盖战争并准备扑灭革命风潮。1927年,法国外长白里安建议与美国缔结条约,主张用和平解决国家之间的争端。美国政府照会法国,建议由美法两国向世界发出联合倡议,先由六个主要国家签署白里安提出的非战公约,然后由世界所有国家签署,由此,法国和美国的"双边"公约被改造为"多边"公约,从而美化了美国的国家形象。法国政府虽然不是很情愿,但是慑于美国的实力,不得已同意了美国凯洛格提出的方案。1928年8 月,《非战公约》签字仪式在法国举行。作为《非战公约》发起人之一的凯洛格承认公约"只有教育和道德的价值"。除了麻痹资产阶级和平运动者之外,《非战公约》并没有改变国际形势,也无力阻挡第二次世界大战的爆发。

摘编自刘德斌《国际关系史》等

(1)根据材料并结合所学知识,说明《非战公约》签订的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析《非战公约》的历史作用。

| 作品 | 挪威亨利克·易卜生《玩偶之家》 | 中国曹昂《雷雨》 |

| 时间 | 1879年(当时挪威受外国的奴役) | 1934年(以1925年前后中囚社会为背景) |

| 主要故事情节 | 娜拉与海尔茂婚后第一年,海尔茂得了重病,娜拉为救丈夫伪造签字去借贷,还独自保守着秘密,偿还贷款后债主竟以她伪造签名来要挟她,然而,当海尔茂从债主那了解到情况后.他奂斥她是一个“爱撒谎的人”“弱君子”是个“貌法的人”。因为他认为自己的名誉及地位受到了威胁。在家庭娜拉算欢吃杏仁讨饼干,海尔篾也要干涉。娜拉终于在这不堪入耳的叫骂声中醒语过来,最后出走。海尔茂辞退柯洛克斯泰是囚为柯洛克斯泰曾是他大学里的同学,他认为柯洛克斯泰常常与他称兄道弟,叫他的小名会有损他作为经理的尊严.动摇他的地位。 | 周朴回出身于封建家庭,留过学,是一个当时所谓的“有教杀”的人三十年前他和家里的侍女侍萍生了两个儿子,后来他抛弃了侍萍。他在哈尔滨承包修江桥的时梁,故意让江堤缺口,淹死两千二百个小工,他从每今的小工身上赚得了三百块钱。闽补回强迪妻千繁漪喝药.鬻漪得不到爱情,更没有幸福,甚至还丧失了做人的尊严。在周萍阅进她的生活之后,她把自己的爱情,名誉,乃至生命都交给了同萍,她敢直接反抗同朴园.敢去揭露周萍的欺骗和不负责任的行为。 |

结合所学知识,从表格中提取人物相关的故事情节和人物性格特征,并简要评析。(要求:简要写出所提取的故事情节及性格特征,对人物性格特征的评析要准确全面,史论结合)

6 . 材料 朱葆三,1848年出生于浙江定海。他十三岁时因父亲重病而致家中贫弱,不得已年仅十四岁时便到上海的五金店当学徒。他平日里勤奋工作、生活节俭、刻苦学习并逐渐掌握了经营管理理念知识,得到店主赏识,在十七岁时便任总账房和营业主任。1878年他自立门户,开了新裕商行,经营进出口贸易。1895~1911年他又相继创办了保险公司、船厂、浙江银行、面粉厂、自来水公司、上海《新闻报》等,推动了上海金融市场的运转,促进上海工商业的发展。在十里洋行的上海,朱葆三在清朝官府、外国领事乃至当时还微不足道的革命党人中间均有朋友。在辛亥革命大潮中,朱葆三已逐渐觉察到清政府所谓“君主立宪”不过是打着幌子的骗局,因此他在不同程度上对革命党人的活动表示支持,并把变革的期望寄托在他们身上。后退出政治舞台,先后创办和投资了中国红十字会、四明医院、上海孤儿院、尚义学校、同济医工学校。1926年夏,上海时疫流行,朱葆三创办于大世界附近的时疫医院病人骤增,经费短缺,为此他冒暑前往察看,顺道劝募捐款,终因年老,于9月2日在上海与世长辞。

——摘编自百度文库《近代中国百年历史人物传记之朱葆三》

(1)根据材料并结合所学知识,分析朱葆三在事业上能够取得成功的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析朱葆三对近代中国社会进步所作出的贡献。

材料

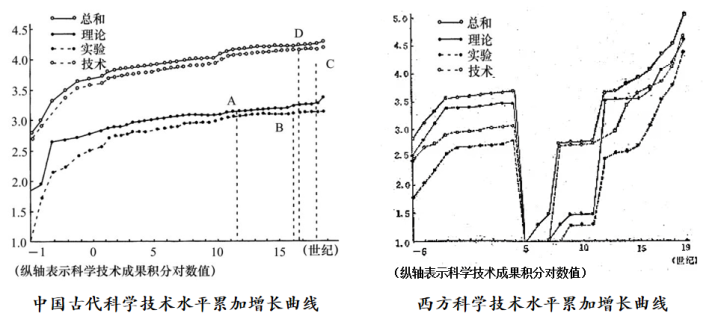

上图所示为中国与西方的"科学技术水平累加增长曲线",学界形容这一时期的中国具有"超稳定结构"并处于"高水平停滞"时期,并据此得出了一个结论;无论是对于中国还是西方来说,科学技术结构和社会结构之间都存在着适应性。也就是说,制度大于技术,中国的经济和科技的落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取上。

——据金观涛、刘青峰《兴盛与危机∶论中国社会的超稳定结构》整理

根据材料并结合所学知识,评析作者的观点(任意一点或整体)。(要求∶准确概括作者观点,评析须态度鲜明、逻辑清晰、史论结合。)

| A.是立足于历史与现实的思考 | B.折射出官僚集团内部矛盾的激化 |

| C.认为秦灭亡具有历史必然性 | D.印证革新地方行政体制的重要性 |

材料 民国建立后,国营钢铁工业建设摆上有关部门议事日程。保护国内铁矿资源,特别是防止新发现的铁矿区被外部势力染指,成为当局的当务之急。而日本自清末以来即觊觎攘夺中国铁矿资源,到民国初年,中国一批极具开采价值的铁矿区相继与日本发生关系,且呈现日渐加重之势。受日本市场和“一战”的影响,铁矿业利润丰厚,中国民间请领铁矿也呈蜂拥之势。1914年11月22日,经袁世凯批准,铁矿由国家专营的国有策被批准执行。铁矿国有策是北京政府对当年4月颁布的《矿业条例》所进行的一次重大修改,它限制了民间矿商申领铁矿探采权的行为,不准华商与外资合办矿厂。在汉冶萍下属铁矿问题上,北京政府成功介入汉冶萍公司的经营管理,对日本控制公司下属铁矿造成巨大掣肘。此外,直隶龙门、宣化铁矿和江苏袜陵关铁矿,在民国初年民间矿商请领铁矿权的热潮中,基本得以完整保留,这与铁矿国有策的及时推出不无关系。

——摘编自李海涛《民国初年铁矿国有策评述》

(1)根据材料并结合所学知识,指出民国北京政府制定铁矿国有策的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析民国北京政府制定铁矿国有策的积极影响。