| A.西汉经济发展市场需求扩大 | B.中国丝织品在欧洲备受推崇 |

| C.中外农业生产水平稳步提升 | D.张骞出使西域开辟丝绸之路 |

材料一 高中历史统编教材涉及的人物

①秦始皇 ②蔡伦 ③洗夫人 ④朱熹 ⑤康熙

⑥魏源 ⑦李大钊 ⑧袁隆平 ⑨屠呦呦

材料二 探究主题

| 甲 | 中国统一民族国家的形成与发展 |

| 乙 | 中华文化在与外来文化的交流中不断发展 |

| 丙 | 科学技术的发展推动社会进步 |

(2)从材料二中选择一个探究主题,运用该主题下所选人物的相关史实说明该主题。

| A.马歇尔计划的出台、“华约”组织的建立、古巴导弹危机爆发 |

| B.“福利国家”的建立、黑人民权运动的开展、勃列日涅夫改革 |

| C.十月革命的爆发、非暴力不合作运动兴起、不结盟运动的兴起 |

| D.赫鲁晓夫改革、苏联航天技术的发展、十一届三中全会的召开 |

①美国独立鼓舞了拉美民族独立运动 ②卡德纳斯推行的石油国有改革失败

③美国在拉美推行“金元外交”政策 ④墨西哥民族民主革命任务任重道远

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

①家庭联产承包责任制的推行 ②我国沿海经济特区的建立

③现代科学技术的研发与运用 ④经济体制改革的不断深化

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

材料一 “双剑论”是中古西欧罗马教会所提出的一种神学政治理论,“双创”指教会和世俗君主这两种权力,国王这把剑可以锐利教会之剑。教会之剑则可以缓和国王之剑,两把剑互为作用、相互结合,因为它们都是基督之剑。

——摘编自《试论中古西欧“双剑论”的流播与诠释》

材料二 “双剑论”提出后不同的人对此有不同诠释。

教皇格里高利七世(1073—1085年在位)认为,上帝将“精神之剑”和“世俗之剑”都交到了教皇手里,教皇可以将“世俗之剑”交给国王,教皇可以随时收回“世俗之剑”以及随剑的权力。

但丁(1265—1321年)认为,体现世俗权力和神圣权力的“两把剑”并不掌握在教会之手,教皇和帝王的权力是两种不同性质的权力,所以不能由一人来体现。井特别指出,世俗的君主统治权直接由上帝赐予而非来自罗马教皇。

马丁·路德(1483—1546年)认为,基督不使用刀剑,因为在他的国里,只有虔敬的人,所以用不着刀剑。教皇对皇帝犹如主教对国王,除了在圣坛上受膏油和加冕以外,不应该有其他的权柄。

——摘编自《试论中古西欧“双剑论”的流播与诠释》

(1)阅读材料一、结合所学,指出“双剑论”所体现的中世纪教权与王权的关系。(2)阅读材料二、结合时代背景,分析三人对“双剑论”的不同诠释。

①中国的司法权进一步沦丧 ②中国已经收回了“领事裁判权”

③洋务运动取得一定的成效 ④政府用法律手段维护了国家利益

| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |

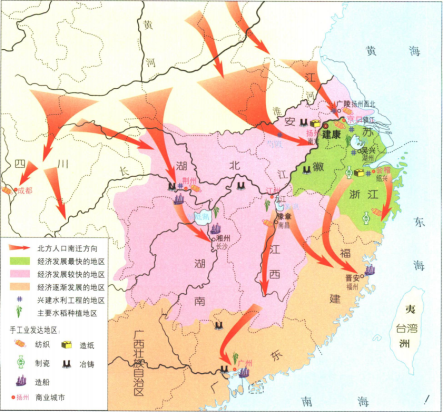

③工商业市镇在南方普及 ④南方经济实力超过北方

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |

| A.救灾是基层治理的首要任务 | B.社仓是优抚老弱的专门机构 |

| C.宗族内部救助活动开始兴起 | D.作者倡导民间参与社会救济 |

材料一 中国历史上,很早就有“通用语”的存在。周秦时期,列国间即通行一种“雅言”;此后,东汉的洛阳话、唐代的长安话、宋代的汴梁话、明清时期的北京话等都曾成为“通用语”。古代中国绝大多数人都生活在狭小的地域范围内,只有受过教育的精英阶层或远途商人等少数群体才有跨区域日常交际的需求,因而“通用语”推广仅针对特定人群,官方从未在全国范围内发起过统一“通用语”的运动。

——摘编自《普通话是如何产生的》等

材料二 明清时期的“通用语”被称为“官话”,常被视为现代曾通话的前身,但它并无统一的语音标堆。19世纪末,中国面临“千年未有之大变局”,许多人主张在全国推广“通用语”,即推行以“国语”取代“官话”的“国语运动”。“国语运动”提出了“言文一致”和“国语统一”两大主张。“言文一致”指口头语和书写语的统一、主张书面语不用文言,改用白话;“国语统一”指建立一种全体国民都会说的,语音唯一的,具有普遍性的“通用语”。这些主张与《新青年》将白话作为唯一的文学语言的提议互相呼应,打破了长期以来义言文占据主导地位的现象,为白话文的广泛应用铺平了道路,也为普通民众学习识字提供了便利条件。

1949年以后,为了体现各民族的平等与相互尊重,在1955年召开的全国文字改革会议上,对规范的汉民族“通用语”的名称进行了认真的讨论,决定把清末至民国的“国语”改名为“普通话”,取“普遍通用”之意。随着各族人民交往交流日益深入广泛,普通话作为中华民族族际“通用语”的功能不断巩固,同时少数民族语言仍然可以自由的使用和发展,并受法律保护。

——摘编自《清末“国语”的概念转换与国家通用语的最初构建》等

(1)阅读材料一、概括中国古代“通用语”的特点。(2)阅读材料二、结合所学,解读中国近现代“通用语”的演变,