1 . 材料 戊戌变法失败后,康有为写出了《大同书》,这本书融会儒家的大同说与基督教的“平等观”,吸纳达尔文的进化论与傅立叶等人的空想社会主义,提出了“公养、公教、公恤”的福利思想。“公养”即妇女怀孕后,就进入到政府建立的“人本院”赡养,进行胎教。婴儿在出生后统一由政府兴办的“育婴院”“怀幼院”之类的福利机构来抚养。“公教”就是要实行惠及全体国民的义务教育,小孩从小学到大学全部由公家机构进行义务教育,儿童6岁进入“蒙养院”,10岁进入“小学院”,15岁进入“中学院”,18岁进入“大学院”,直到20岁毕业学有所成,经过14年的义务教育,让每一个青年都接受良好的教育和专门的技术训练,可以让青年都凭借他们各自的专长为社会做出贡献。“公恤”指人要是染上疾病或身至残疾便可以到公立的“医疾院”“养老院”进行治疗康复。一般人到了晚年若无法自理生活,或者实在贫困无依靠,都可以进入“养老院”“恤贫院”得到全面的照顾。康有为想通过这些社会福利机构达到大同世界的美好愿望。

———摘编自黄黄宗羲《中国近代的社会福利思想》

(1)根据材料,概括康有为社会福利思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析康有为社会福利思想提出的意义。

材料一 美国棒球外交早在19世纪末,美国棒球队通过环球巡演,扩大商业利益,提高国际影响力。战后,美苏展开激烈的体育竞争。1956年,美国国会通过《国际文化交流与贸易参展法》,成立专门的体育机构,同时积极利用非政府组织和私、组织参与体育文化交流。美国棒球队推出全球追捧的著名球星、派出代表团访问、《体育画报》高频率宣传,以展示“美国经济、社会制度下的美国人民所取得的文化成就”。冷战结束后,“棒球外交”成为克林顿推行经济全球化战略、缓和美国外交紧张局势的助推器。1999年,美巴“棒球外交”解开了美国和古巴之间的外交冰封状态。

——摘编目刘佳《棒球运动与美国对外政策》等

材料二 中国乒乓外交

1953年,中国首次参加在罗马尼亚举行的乒乓球锦标赛,成为国际乒联正式会员。由于帝国主义国家阻挠,蓄意制造“两个中国”的阴谋,中国退出奥委会等组织,国际乒联在这一时期成为唯一一个中国与之保持正常关系的国际组织。1971年,“小球转动大球”的“乒乓外交”打破了冷战时期的外交僵局,书写了历史佳话。改革开放后,乒乓球援外项目、亚非拉乒乓球友好邀请赛、“一带一路”国际乒乓球邀请赛、刘国梁担任中国乒乓球协会主席等对书写大国特色外交发挥积极作用。

——曹犇《“乒乓外交”50年:试论新中国成立后乒乓球在体育外交中的作用》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括中美体育外交的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中美体育外交的影响有何异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对“体育外交”与“构建人类命运共同体”关系的认识。

材料一 宋徽宗赵佶倡导“治病良法,仁政先务”,宋前期的中书门下和元丰改制后的三省六部作为中央最高政府机构,主要负责疫情的分析判断、政策制定、组织协调与文书下达,以及信息渠道的沟通与保障等。翰林医官院作为中央最高医疗兼行政管理机构,全面负责疫病流行期间派医、巡诊、赐药和救治病人等。尚书省和剂局负责制造各类药物。医学机构、临时医院和慈善机构,成为国家防疫取得成效的制度保障和关键所在。宋代地方政府有关医学的职能也有所扩大,防治疫病、推广医书、发展州县医学教育和打击巫术等成为地方官吏的重要职责之一。地方乡绅、医学家、僧人、道士和普通民众等社会民众力量,在宋代疫病防治体系中发挥了辅助性作用,尤其在自然灾害和疫病流行最为严重的广大乡村地区,地方乡绅、民间医学家和宗教人士等建立的救助机构,救济活动更为直接,效果也较为明显。

——韩毅研究员的《瘟疫来了:宋朝如何应对流行病》

材料二 19世纪前期英国公共卫生状况恶化的一个原因就是沿袭中世纪的地方政府管理模式与工业社会的要求相脱节。在19世纪之前,英国的公共卫生管理一直处于地方层面,由地方当局进行管理,受自由放任思想的影响,国家和中央不插手地方事务。在1835年立法中,中央政府已经感觉到有必要对地方政府结构进行重组以使他们能够应付“低层政治’的挑战,他们希望完善“二元政体“结构,以处理工业化和城市化带来的成堆难题。于是,通过公共卫生立法,英国在中央建立了专门的中央卫生机构。“到19世纪中期,“应该”这样试验性的规定渐渐出现在卫生立法中:1848年《公共卫生法案》的第10部分,在不卫生的地区赋予这个法案强制力,但是这个法案只包含权力,而不包含义务,在付诸实践时没有义务做任何事情。然而,1866年《卫生法案》的第49部分‘卫生立法的语法需要强制性语气的功效。”

——张丽丽《19世纪英国公共卫生立法研究》

(1)根据材料一、概括中国宋朝时期防疫制度特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与英国近代防疫制度的变化原因,与宋代相比有何不同,并结合上述材料分析中国古代、英国近代的防疫措施对今天世界防疫有何启发?

材料一 明代开始大力引进高产或有经济价值的作物,如南洋的番薯、南美洲的玉米、巴西的花生、吕宋(菲律宾)的烟草等。水稻逐渐推广到北方。清代,这种作物交流的势头有了进一步的发展。作为农民生活来源的重要组成部分,棉花的种植也进一步向北方推广,其收益已超过传统的桑麻作物。优良棉花品种不断出现。许多地区棉花的种植已成为商品生产。

——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

材料二 吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴而户纂组。机户出资,织工出力,相依为命久矣……浮食奇民,朝不谋夕。得业则生,失业则死……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361万历二十九年七月丁未

材料三 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇,都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工商集贸性质市镇的兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朝前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基融上发展成为新兴的城市。

材料四 隆庆元年(1567)部分开放海禁后,海外贸易蓬勃发展。中国精美的丝绸和瓷器等产品,在世界市场上有着极好的销路,白银便源源不断地往中国内流。到万历年间,白银的使用已相当普遍,手中握有大量白银的徽商几乎遍布全国各地,进行大宗的商品长途贩卖。明朝后期,许多富商带着大量资本经营起矿冶业等产业。在这种历史潮流推动下,徽州的士人十之七八“以儒而贾”,甚至“左儒而右贾”,习以为常。

——摘编自晁中辰《明后期白银的大量内流及其影响》

材料五 中国、西欧社会经济发展部分数据比较表

| 时间 | 占世界GDP份额(世界=100) | 人均GDP(1990年国际元) | ||

| 中国 | 西欧 | 中国 | 西欧 | |

| 1500年 | 25 | 17.9 | 600 | 774 |

| 1600年 | 29.2 | 19.9 | 600 | 894 |

| 1820年 | 32.9 | 23.6 | 600 | 1232 |

——数据来源:安格斯•麦迪森《世界经济千年史》

主题二 思想的新变化

材料六 王阳明所处的明代中叶,社会处在动荡之中。统治阶级面临着言行不一,知行脱节的道德危机。科举作为选拔经邦治国人才的制度日益僵化,官僚士大夫和一般知识分子都信奉程朱理学,治学偏重格物致知。王阳明感叹当时社会道德沦丧的情况,他从各种经历中深刻体会到,要救深陷危机的明王朝,单靠镇压是不行的。要从思想上消除人们对封建制度的反抗意识,做到知行合一。王阳明认为程朱理学一味地强调知行为两件事,过分割裂了知行的关系,导致不能将道德知识付诸道德实践的情况。“某尝说知是行的主意,行是知的功夫,知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已自有行在,只说一个行,已自有知在。”“行之明觉精察处便是知,知之真切笃实处便是行。”他提出的知行合一就是要将知和行并作一件事,将道德认识和道德实践相统一,以便消除以前程朱学派一味强调知先行后而带来的知行脱节的情况。

——摘编自刘子旻《王阳明提出知行合一有什么时代背景?》

材料七 明清时期,白银货币化在整个社会全面铺开,孕育了资本主义萌芽的同时也在基层民众中浇灌出以奢侈和时髦为导向的欲望之花。对“人欲”的肯定成为这个时代精神最突出的标志、庶族地主和富裕农民的心声体现在士大夫们“农商皆本”的舆论中,李贽对程朱理学大加鞭挞,称“穿衣吃饭,即是人伦物理”。通过对人之私欲的肯定,明朝人否定了皇帝一己之私的所谓天理之公。以黄宗羲为代表的文化反思派对君主进行了最严厉的批判,提倡君臣平等,主张限制君权。明清思想家的主张,由于阶级和历史的局限,不可能从根本上摆脱封建文化的束缚,最终在文化专制政策的高压下黯然失色。

——摘编自李宪堂《明清思想的背景、线索与问题》

材料八 16~17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们……提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。18世纪欧洲启蒙思想家则拿出了……资产阶级国家蓝图。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

主题三 明清文学艺术与科技

材料九 明朝中后期,商品经济空前繁荣,戏曲和小说等通俗文学进入兴盛时期,成为市民文化消费的潮流,如《牡丹亭》《明珠记》《金瓶梅》《西游记》《隋唐志传》等,许多文人如汤显祖、叶宪祖、冯梦龙都参与了创作编选,很多戏曲和通俗小说的原型人物在民间受到社会各界追捧,成书之后备受欢迎,这是明代刻书业兴盛的重要原因。刻印戏曲小说的书商和坊肆相继出现,有的甚至自编、自选、自刻、自销,如湖州臧懋循等,一时间各地书坊林立,私家刻书之风盛行,所刻书籍的数量和出书速度都超越了前代。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

材料十 晚明时期中国涌现出一批总结性的科学巨著,兴起了一股科学思潮。徐光启等人认为西方科学以数学为基础,由“数”达“理”的形式逻辑方法是西方科学优越性的根本所在。晚明学人试图通过翻译《几何原本》从科学方法论层次来救偏理学“虚玄幻妄之说”的倾向。他们迫切希望能借助“远西奇器”来解决明朝所面临的社会问题。宋应星提出“穷究试验”“凡事皆须试验而后详之”的实学思想,他认为任何科学知识都要亲身实践,以达到知行合一。

——摘编自施威、王思明《晚明学人的科学思想及其历史意义》等

材料十一 明清之际中西文化交流并不只是单向的西学东渐,与之相伴相随的还有一个中学西渐。葡萄牙在租借澳门后,中国产品如丝绸、陶瓷、茶叶等,更多地输往欧洲。一些传教士推介孔子思想的同时,将儒家经典如“四书”及《周易》《书经》《孝经》《诗经》《礼记》等翻译为西文出版。葡国传教士曾德昭的《大中华帝国志》,全面介绍了中国历史、地理和思想史等方面的情况。1793年,马戛尔尼使团游览了承德避暑山庄,随员巴罗在《中国游记》中盛赞了山庄的园林建筑:“错落有致,间隔合宜,恰到好处,互相衬托”。另一学者又专门指出中国园林有更高级的美——不规则的自然美,这推动了英国“不规则园林”运动的兴起。随后,整个欧洲掀起了仿建中国园林的热潮,并修建了许多包含中国元素的建筑,其中不乏代表性作品。

——改编自袁行霈、严文明《中华文明史(第四卷)》等

材料十二 16-18世纪欧洲与中国重大科学技术成就比较表(节选)

| 年代 | 欧洲 | 中国 |

| 16世纪中前期 | 1543年,波兰科学家哥白尼提出“日心说”,成为近代天文学的起点。 | |

| 16世纪后期 | 1591年,意大利科学家伽利略发现自由落体定律。 | 1578年,李时珍完成《本草纲目》,开植物学科学分类之先河。 |

| 17世纪中前期 | 1609年,伽利略制造了第一架天文望远镜,开辟了天文学的新时代。 | 1639年,徐光启完成《农政全书》,全面总结了我国古代的农业生产技术,并引进介绍西方近代科学技术。 |

| 17世纪后期 | 1687年,英国科学家牛顿发表《自然哲学的数学原理》,开创理论物理学。 | 梅文鼎兼采中西数学成就,著《方程论》《筹算》《弧三角举要》等。 |

| 18世纪初 | 英国天文学家弗兰斯提德制成第一张星象图。 | 1708-1718年,康熙皇帝组织欧洲传教士与中国学者绘制《皇舆全览图》。 |

| 18世纪中后期 | 1769年,英国发明家瓦特改进蒸汽机1774年,法国科学家拉瓦锡提出化学反应过程中的质量守恒定律。 | 1789年,吴瑭著《温病条辨》,使传染病学说更趋完整和系统。 |

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明清经济领域出现的新现象。

(2)据材料四,指出明朝中期“海外贸易蓬勃发展”的国内因素,概括白银内流推动的商业发展表现。

(3)根据材料六并结合所学知识,说明王阳明对程朱理学的发展及其原因。

(4)根据材料七,概括明清思想家的基本主张及产生的原因。

(5)根据材料九并结合所学知识,分析明朝中后期印刷业兴盛的原因。

(6)根据材料十并结合所学知识,概括晚明时期科学思想的主要内容,并分析其产生的原因。

*能力提升*

(7)根据材料三并结合所学知识,概括江南市镇的特点。并从经济、思想方面等简析明清商品经济发展对中国社会转型产生的影响。

(8)据材料五,指出明清时期中国社会经济发展的态势。结合所学,谈谈你对这种态势的总体认识。

(9)根据材料十一并结合所学知识,分析明末清初“东学西渐”对欧洲的影响。

*历史纵横*

(10)根据材料八并结合所学知识,说明明清之际的进步思想为什么没有从根本上推动社会的转型。

(11)从材料十二中任意提取两条相互关联的历史信息,拟定一个论题,并加以阐述。(要求:信息相互关联,论题明确,史论结合。)

材料一 汉代继承了秦朝的全民户口登记制度,将全国的地主、自耕农、雇农、佣工、商人,全部编入国家的户籍,这叫做“编户齐民”。国家要求各县在每一年的仲秋,都要进行“案比”,更造户籍,县衙将各户户籍造册上报郡国,郡国汇总又上报朝廷。“编户齐民”最重要的义务是向国家提供赋税与徭役。人户要迁移户籍,须经“乡啬夫”批准。脱籍流亡是触犯法律的,户籍遗失要被罚为官家奴仆。赋税与徭役的征收及社会控制的实现,都必须通过发达的户籍制度来支持。

材料二 唐代申报户籍信息的时候,还必须接受一道叫做“团貌”的程序,即居民登记户籍时,验查户籍上所有人的年貌,以防止有人虚报年龄或假冒残疾来逃避赋役,因此,户籍档案通常记录了人户的体貌特征,如肤色、身高、面部有何特点。户籍登记,每三年举行一次。国家要按照户籍上的丁口向每个家庭授田,商人的授田数量是平民的一半。获得了国家授田的百姓,需要为国家纳税和服役。农民也因此被束缚在土地上,无法自由迁徙。唐代户籍包括“编户”与“非编户”两个不平等的阶级,编户为良民(自由民),非编户为贱民(非自由民)。贱民主要包括给官府服役的官贱民和依附于门阀世族的私贱民。

——以上材料均摘编自吴钩《户口簿上的中国史》

(1)根据材料一、二,概括汉代和唐代户籍制度的相同之处,并指出唐代户籍制度相比汉代发生的变化。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评汉唐户籍制度。

材料一 先秦儒家思想是以“仁”为核心,以“礼”为形式,以“中庸”为方法论的政治伦理思想。“仁”既是个人道德修养的标准,又是现实管理中用作处理人与人之间关系和为政治国的最高原则。“仁”的表现形式是“礼”,“礼”的内核是“仁”。孔子“礼”的思想传承于周礼,它是一种保持社会各种人“明份”,从而使社会有序的思想,是一种外在他律性的规范和典章制度。“中庸”则是孔子提出的修身、处事的理论原则,指的是矛盾双方相互依存所表现出来的“度”,强调人与人关系中,要“执两用而中”,无过无不及。例如,在君臣关系中,要加强君主权力与尊重臣民权利相统一,君主驭臣又接受臣民的监督,臣民可以匡正君主的行为而不能越界;官民关系中,官府要宽以待民,人民要知礼而为。

——摘编自魏雪《先秦儒家的思想及其当代价值》

材料二 宋代儒学的表现形态是理学,它以儒学为主,同时吸收了佛道思想,它主要讨论“性与天道”的哲学问题,并旁及文化的各个方面。理学的出现加强了封建主义精神压迫,同时它又是儒学思想中精华的发扬光大。当理学家离开关于“天理”的说教而论述治学问题的时候,他们又发展了早期儒学中重视人的独立思考、兼综百家和重视文化遗产研究的传统。朱熹在研究文化遗产时,非常注重独立思考,他强调“读书无疑者,须教有疑;有疑者,却要无疑,到这里方是长进”。理学的经邦济世思想和“国格”观念,在一些政治家和志士仁人身上也发出了光芒。如文天祥在被囚禁的土牢里写出一首气壮山河的《正气歌》,表现了视死如归的崇高民族气节。

——摘编自张岂之《儒学的历史演变及其作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦儒家思想的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,简述与先秦儒学相比,宋代理学的不同之处,并谈谈你对古代儒学发展的认识。

材料一 中国是一个历史悠久的文明古国,在漫长的历史长河中,疫病时有发生,疲满具有传播迅速、传染性强、传变较快、致死率高、易造成社会恐慌等特点。疫病传播的原因,殷商卜辞中商王自为鬼巫来驱除疫病之鬼,东汉末年张仲景的《伤求杂病论》将病人的发热症候皆称为伤寒的影响,隋代医学家果元方的《诸病源候论》对疫病传染的致病因子探索按近了细菌的发现。约成书于战国时期的《黄帝内经》明确将传染性病症称为“疫”和“病”;晋代医学家葛洪在《肘后备急方》中首次将“病气”作为传染病的病因和相互传染的特点,开后代温病学之先河。在疫病治疗上,葛洪创造性地提出用青蒿治疗疟疾,为后人战胜癌疾指明了方向。明末医学家吴又可《温疫论》已认识到传染病有空气传播和接触传播两条途径。

——摘编自王星光《中国古代对疫病的认识与防治》

材料二 古代医家和先民为抵御疫情、保护生命、减少损伤,积极应对,留下了丰富的经验和教训。《黄帝内经》就明确指出“圣人不治已病治未病,不治已乱治来乱”,主张培团自身“正气”,以抵抗“邪气”侵入。《黄帝内经》还提出“上工救其萌芽”的思想,就是要求早发现疫情苗头,及时防治,以免疫情扩大,难以遏制。《睡虎地秦墓竹简》记载道:“爱书:某里典甲诣里人士五(伍)丙,告曰:‘疑厉。’来诣。……令医丁诊之。”这说明秦朝已有严格的传染病疑似患者的报告制度,一旦发现就要及时报告并采取隔离措施。历代医家们还创制了许多防治疫病的药方药剂,如葛洪用柏芝散预防疫病,孙思邀研制出雄黄丸以避疫疾等都为疫病防治发挥了显著的效用。在郑州商城遗址发现有陶制的排水管道,在城内还发现多眼水井,这既可保证城市的饮用水卫生,也解决了城市的污水处理问题。

——摘编自王星光《中国古代的疫病探求与防治应对》

(1)依据材料一指出中国古代疫病的传播特点及古人对疫病的认识。(2)依据材料二并结合所学,概括中国古代对疫病的防治措施。

(3)依据以上材料并结合所学知识,概括张仲景等名医被后人尊敬的原因。

材料一 据估计,古希腊城邦的面积在50至100平方公里之间,公民人数在625至1250人之间。亚里士多德说:“若干公民集合在一个政治团体之内,就成为一个城邦。”在城邦内,公民之间是平等的,公民可以不同程度地参与讨论和决定城邦内政、外交、诉讼、立法和选举公职人员等事务,此外公民也可以担任公职。在希腊人看来,有了城邦,就有了公民个人的一切。不仅妇女、儿童和奴隶被排除在公民共同体之外,被释奴隶或者从希腊其他城邦移民来的自由人及其子女都被视为外人。农业是城邦的经济支柱,是公民的命脉。在希腊城邦中,城市和农村之间尚未形成明显的对立。

——摘编自杨共乐《古代希腊城邦特征探析》

材料二 在中世纪的西欧,每座城市都建有完全封闭的城墙,并严格把守城门,一方面是为了抵御外敌,另一方面是用来将它同周围的农村分离开来。中世纪的城市是一个自治团体,形式上,城市的自由是通过城市同封建领主之间订立的宪章或条约来确定的,城市必须向封建领主纳税,但后者放弃了对城市的统治权和司法权,“城市的空气使人自由”。城市中,市民是享有公民权的城市居民,市民的公民权赋予了他们参与城市事务和城市管理的权利。古代原始社会、古典社会乃至基督教义中传承下来的平等、自主、理性等观念,或多或少地影响着西欧中世纪城市的建立。

——摘编自徐芳亚《浅论中世纪西欧城市兴起的历史条件及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古希腊城邦的特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古希腊城邦相比,中世纪西欧城市有何不同之处,并分析其兴起的原因。

材料 启蒙时期批判传统伦理的一个重要主题,即以个人主义批判礼教之宗法主义家族伦理。陈独秀倡言“尊重个人独立自主之人格,勿为他人之附属品”。中国伦理变革,应“以个人本位主义,易家族本位主义”。李大钊也将家族制度归为摧折个性的“万恶之源”。新中国成立后,为打破旧伦理束缚和思想观念、建立新型家庭婚姻秩序和伦理秩序,《婚姻法》成为新中国最早颁布的重大法律。20世纪80年代以后,经济、社会得到大发展,家庭结构与功能逐渐“小型化”:其一指家庭结构、规模逐渐由繁变简、由大变小;其二指家庭职能逐渐由多变少。 由此引起了夫妻、亲子等婚姻家庭伦理关系的重大变化。家庭关系的轴心已由亲子关系转移到夫妻关系,家庭的关注重心开始由长者下沉到年轻人和儿童身上。

——摘编自赵庆杰、王利华《近现代中国社会家庭的伦理解读》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国近现代家庭伦理关系变化的特点。(2)根据材料并结合所学知识,归纳中国近现代家庭伦理关系变化的原因。

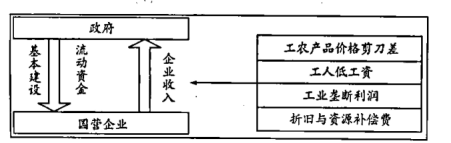

材料:1950-1951年,新中国政府在旧中国工商税种的基础上建起以14种工商税收为主的税收制度。1959年,在国营企业试点税收与利润合并缴纳。到1973年为止,国营企业事实上只征收工商税。此时期,构建出的是一个新的财政类型,可称为“现代家财型财政”(下图)。

1983年,国务院决定在全国试行国营企业“利改税”,即将国营企业向国家上缴利润的制度改为缴纳企业所得税。1987年开始,政府与企业间广泛实行承包制,以企业相对固定的财政上缴(利、税),由此带来现代家财型财政的现实终结,国营企业领导人越来越多地学会像一个企业家那样去利用市场机会,其他各种经济成分的企业也获得了成长的缝隙和空间。在1994年集中进行的税制改革和2004年后逐渐开展的税制改革基础上,来源于大众财产或收入的规范性税收,真正成为主要财政收入来源。经历如此种种变革后,税收型财政成型,中国成为税收国家。

——摘编自江国华、韩玉亭《中国财政史十六讲》

(1)根据材料并结合所学知识,说明现代家财型财政制度对新中国的积极作用。(2)根据材料并结合所学知识,概括指出改革开放后中国税制变革的特点。