材料一

春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭患,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——董仲舒

材料二

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——朱熹

南宋思想家叶适认为,理学尤其是程朱之学实际上并不是源于尧、舜、子思之道,而是探求儒经的新意,并参与新政,“救时行道”。且发挥孟子的“新学奇论”,如儒家“内圣外王”之道,“事君之忠,治民之仁”等。以礼法、伦理为核心,再掺之以佛学和老庄之学等诸家学说与思想,以丰富理学内涵。

——摘编自陈国灿《叶适与南宋反理学思潮》

材料三

黄宗羲在《明夷待访录》中认为“世儒不察,以工商为末,妄议抑之”;黄宗羲在《原君》中宣称皇帝乃是“天下之大害”;顾炎武在《亭林文集》中提出“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!

(1)根据材料一并结合所学知识,总结董仲舒的思想主张。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析与董仲舒新儒学相比程朱理学有哪些特点。并指出这一思想体系产生哪些积极影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括明清之际的思想家们的主张及提出的背景;并分析这一时期“新儒学”产生了怎样的影响?

材料一:是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

——魏源《海国图志·叙》

材料二:中国欲自强则莫若学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器”中国文武制度,事事远出于西人之上,独火器万不能及。

——李鸿章

材料三:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

材料四:西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上道德学术上思想上一切的黑暗。

——陈独秀《敬告青年》

请回答:

(1)材料一反映了作者什么进步思想?

(2)材料二言论反映了近代哪一政治派别的主张?基于以上主张,他们提出的思想是什么?你怎样理解?

(3)材料三中的“变官制”是什么意思为此开展了什么实践活动?

(4)材料四中的“两位先生”指什么?以这“两位先生”为旗号的社会思潮有何重要影响?

(5)据材料并结合所学知识概括近代前期先进的中国人向西方学习过程中呈现特点。

材料一

材料二

| 时间 | 国家 | 新科学技术 |

| 1945年 | 美国 | 原子弹爆炸 |

| 1946年 | 美国 | 电子计算机诞生 |

| 1947年 | 美国 | 晶体管问世 |

| 1954年 | 苏联 | 第一座核电站 |

| 1957年 | 苏联 | 第一颗人造卫星上天 |

| 1969年 | 美国 | “阿波罗11”号登月 |

| 1972年 | 美国 | 重组DNA生物基因工程成功 |

| 1981年 | 美国 | 第一架航天飞机升空 |

| 1996年 | 英国 | 利用体细胞培养克隆羊“多利”成功 |

| 1999年 | 美国 | 首次成功制造出人工DNA分子 |

| 2000年 | 美、日、法、德、英、中 | 公布人类基因组工作草图 |

材料三

|

|

材料四 美国人很快算出来,在苏联的GDP比美国及盟国少2/3到3/4的情况下,这件事开辟了一条可靠的对于他们没有任何风险的破坏苏联实力的道路。归根到底,通过在无望的军事角逐中的经济消耗,有可能使苏联遭到彻底破坏。

——《世界通史》

请回答

(1)材料一所发生的现象与哪位科学家的重要贡献有关?他提出的利用原子能理论基础的关系式是什么?

(2)根据材料二及所学知识,在新科学技术的发明方面,苏联的地位怎样?试分析其原因。

(3)材料三反映当时西方和苏联的经济建设,各有何特点?

(4)材料四中的“这件事”指什么?美国的目的是否达到?请结合史实加以说明。

材料一:随着西学东渐之风,近代西方体育开始逐步传入我国。洋务运动时期,清政府在新式军队和近代学堂中推行西方“兵式体操”。同时倡导尚武精神,渐而推广至普通民众,以达强国保种之目的。甲午战争后,军国民体育得到维新派的大力提倡,在梁启超等人的呼吁下,国人逐渐认识到体育对国家和民族利益的重要。民国建立后,教育总长蔡元培提出“五育并举”,将体育摆在了与德育、智育同等重要的位置,对近代学校体育的发展影响显著。

——摘编自王勃然《近代国人体育观念的变迁》

材料二:1917年,23岁的毛泽东以“二十八画生”的笔名在新青年》第三卷第二号上发表了一篇名为《体育之研究》的力作,他说“国力芥(指精神不振)弱,武风不振,民族之体质,日趋轻细,此甚可忧之现象也”。“体者,载知识之本而寓道德之舍也”,“体育之道,配德育与智育,而德智皆寄于体。无体是无德智也”。提出学校教育“三育并重”,体育“实占第一之位置。体强壮而后学问道德进修勇而收效远”。1942年,毛泽东特别提出“锻炼身体,好打日本”的口号。1953年,毛泽东指出:“体育是关系六亿人民健康的大事,强调了体育运动的大众性和重要性,之后他还祝贺全国青年们“身体好,学习好,工作好”,为中华体育总会题词“发展体育运动,增强人民体质”等。

——摘编自杨小波《毛泽东提出的“野蛮其体魄”,于今有何现实意义?》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响中国近代体育形成的因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出毛泽东体育思想的特点及其意义。

工业革命是人类历史上的一次重大变革,这场革命起源于18世纪的英国,后逐渐扩展至全球大部分地区,深刻改变了世界面貌。

材料一:自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

——(德)马克思、恩格斯《共产党宣言》

(1)工业革命中人类征服“自然力”,实现生产技术史上飞跃的是( )(单选题)| A.瓦特改良蒸汽机 | B.哈格里夫斯发明纺纱机 |

| C.阿克莱特创办现代工厂 | D.化学工业的兴起 |

材料二:

| 工人进厂、出厂和饮食都是在钟声所指示的一定的时间进行的。在工厂的内部,每人都有指定的位置和严格限定的老是一样的任务;各人在工头的监视下必须正确地、不停地劳动,工头通过罚款或解雇、有时甚至通过一种更加残酷的强制来使之服从。 ——(法)保尔·芒图《十八世纪产业革命》 |

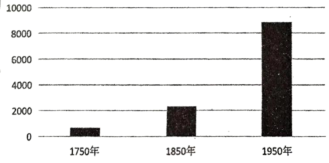

材料三:1750—1950年伦敦城市人口数量变化图(单位:千)

——数据来自《西欧乡村劳动力转移与城市化研究(16—20世纪)》

(3)依据材料三,伦敦城市人口数量有何变化?材料四:1880年时,我们所面对的不完全是一个单一世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的。

——摘自霍布斯鲍姆《帝国的年代:1875-1914》

(4)材料四中的“全球体系”指的是什么?该体系对世界产生怎样的影响?(5)综合上述材料及所学,谈谈你对工业革命“改变世界面貌”的认识。

材料 学术界普遍认为,甘薯是由东南沿海地区经湖广传入四川的。雍正十一年(1733年),首次出现了四川种植甘薯的记载。乾隆时期,川西平原上的德阳、罗江、成都等地的地方志中都出现了甘薯的记载,且认为此物“或生食,或熟食,或磨为粉,味甘适口,老少皆宜”。在川东地区江津、黔江等地,甘薯也因地方官的大力提倡,广泛种植;川南有来自福建、广东移民首种甘薯,其一家一年收获几百上千斤,即使遇到饥年也能安然度过,使本地人很为羡慕。

到了近代,甘薯种植几乎遍及全川。据四川劝业道署统计,清末全川142个厅州县中,有甘薯种植记载的就有127个,全川共载甘薯605万亩,总产量3950.6万担。据1910年三月劝业会的调查显示,在成都的外来农业陈列出的产品中,就有18个地区陈列了当地出产的品质优良的甘薯,有白红苕、红皮红苕、红心红苕、牛奶红苕等品种。民国时期,农业科学工作者在四川地区进行了甘薯品种、栽培和贮藏等方面的研究工作,并从国外引进一些良种和实生苗进行鉴定。

20世纪五十年代,我国出版了甘薯增产栽培技术方面的书籍,及时总结和推广增产的经验。20世纪七十年代以后,随着水肥条件的改善、良种的推广、栽培技术的个性,甘薯的亩产量显著提高。改革开放之后,对外交流加速,甘薯作为多功能用途原料的作用更加凸显,新品种和新科技也不断引进,四川地区甘薯的产量和质量都有了质的飞跃。

——据张茜《甘薯在四川的传播及对四川饮食文化的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,简析明清时期甘薯在四川广泛种植的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括近代四川甘薯种植的特点,并指出建国后又有何发展。

(3)根据材料并结合所学知识,以甘薯在四川的种植为例,说明农作物交流对人类社会的影响。

主题一新中国的法制建设

材料一 1954年的《中华人民共和国宪法》做为国家的根本大法,与《共同纲领》相比较……实现了由新民主主义的国家制度向社会主义类型的国家制度的新的飞跃。据统计,1949年9月至1954年8月,中央颁布的法律、法令、法规文件达530件,初步形成了一个包括宪法、行政组织法、刑法、婚姻家庭法、经济法、劳动和社会福利法、科教文化法、军事法、民族法等众多法律在内的法律体系。

——摘编自《1949~1954年的中国政治体制》

材料二 1954年9月中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京举行。大会通过了《中华人民共和国宪法》。以下为宪法的内容(部分)

第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

第四条中华人民共和国依靠国家机关和社会力量,通过社会主义工业化和社会主义改造,逐步消灭剥削制度,建立社会主义社会。

第二十一条中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

材料三 改革开放以来,我国高度注重法制建设,已制定宪法和现行有效法律(截至2010年)共237件、行政法规690多件、地方性法规8600多件,保护改革开放和人民群众的基本利益。

——摘编自赵惜兵《中国特色社会主义法律体系发展历程的全景回顾》

材料四 改革开放30年来,在建设中国特色社会主义的伟大实践中,中国的法治建设取得了巨大成就。1999年,将“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”载入宪法。2004年,将“国家尊重和保障人权”载入宪法。包括公民的生存权、发展权及宪法和法律规定的公民基本政治、经济、社会、文化权利和宗教信仰自由,在立法、执法、司法等各个环节得到了更加充分的保障。在现行宪法基础上,制定并完善了一大批法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例,法律体系日趋完备,国家经济、政治、文化和社会生活的各个方面基本实现了有法可依。

——摘编自《中国的法治建设》

主题二社会主义精神文明建设

材料五 20世纪50年代末,鞍钢掀起了一场群众性的技术革新和技术革命运动,并形成了“两参一改三结合”的管理制度。1960年,毛泽东代中央起草批示,将这一制度称作“鞍钢宪法”,要求在工业战线加以推广。在新中国成立后十年的社会主义建设中,共产党领导下的中国工人阶级创造并积累了丰富的、有中国特色的企业管理经验和管理思想。据宋铁春回忆,“鞍钢宪法”诞生之前,广大基层的干部、技术人员和工人“对社会上盛行的长官意志……尤其对苏联式‘一长制'极为不满,迫切需要一种人性化、科学化、民主化的管理方式取而代之”。这使得“鞍钢宪法”的诞生带有了必然性。

——摘编自周勇《“鞍钢宪法”的历史考察》

材料六 新中国成立以来,伴随着东北工业基地建设发展起来的东北劳模及劳模精神,以其独特的方式对中国的政治、经济、文化、社会以及个人发展都产生了不可估量的影响力量。东北劳模身上体现的淡泊名利、全心全意为党和人民服务的浩然正气,对纠正东北地区领导干部的“四风”问题,形成风清气正的良好政治生态有重要作用。东北劳模以其实际行动和高尚品质激励和引领人们树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的理念,并且成为影响和带动越来越多的人处理好各种社会关系,促进社会关系和谐健康的榜样。东北劳模作为榜样和人生标杆,身体力行地为普通劳动者指明了人生方向,并充分证明了“党和国家事业空间很大,只要有志气有闯劲,普通劳动者也可以在广阔的舞台上展示自己的人生价值。”

——摘编自李泽军《中华人民共和国建立以来东北工业劳模研究》

材料七

| 50年代初期 | 1950年“全国工农兵劳动模范代表会议”是建国以来的首届劳模大会,评选出的新中国第一代劳模主要是革命战争中已逝的英雄和烈士,以及在新中国建设过程中积极生产的先进工作者。 |

| 1956年开始 | 劳模评选开始从强调体力劳动转为强调技术创新和管理创新。这一时期的劳模人物中工人阶级占大多数,农民所占比例相对减少。 |

| 1978年至今 | 1982年,国家将奖励劳摹写入宪法。1989年后国务院规定基本每五年表彰一次全国劳模和先进工作者,一直延续至今。2005年第一次将进城务工人员及民营企业家列入评选范围,第一次将劳模人选在全国范围内进行公示。2018年在庆祝改革开放40周年大会上奖励了来自不同行业和国家的110位优秀代表。 |

——郭莹《建国以来中共劳模评选的历史演变》

材料八 1985年9月,中共中央在北京召开了全国代表大会,主题是审议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》。为了给“七五”期间国民经济和社会发展提供精神保障,会议对忽视精神文明建设的现象提出了严肃的批评。会议强调,加强思想政治工作,深入进行爱国主义、集体主义、社会主义和共产主义思想教育,进行有理想、有道德、有文化、有纪律的教育,反对和抵制资产阶级自由化,反对和抵制资本主义、封建主义和其他腐朽思想的侵蚀,发扬奋发图强、致力四化的献身精神,这是保证我们的事业取得成功的最重要的思想条件和群众条件。针对党风和社会风气方面存在的问题,邓小平着重指出:当前的精神文明建设,首先要着眼于党风和社会风气的根本好转;端正党风是端正社会风气的关键;改善社会风气要从教育入手;要加强思想政治工作和思想政治工作队伍;思想文化教育要以社会效益为一切活动的唯一准则。

——摘编自郭德宏《中华人民共和国专题史稿(卷四)改革风云》

材料 九:“以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民……文化体制改革进一步深化,文化事业,文化产业持续健康发展,文艺创作日益繁荣,中华优秀传统文化广为弘扬,人民群众精神文化生活更加丰富多彩。文化走出去步伐加快,国际传播能力大幅提高,中华文化国际影响力进一步提升。”

——摘自《国家“十三五”时期文化改革发展纲要》

✱基础测评✱

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国成立初期法制建设的特点,并分析中国加强法制建设的原因。

(2)根据材料二,指出《中华人民共和国宪法》确立的中华人民共和国的国家性质。结合所学,从制度建设的角度概括这次会议的成果。

(3)根据史料三,概括改革开放时期我国法律建设的基本特点。

(4)根据材料四,指出改革开放以来中国社会主义法制建设的新发展及其意义。

✱能力提升✱

(5)结合所学知识,列举一个改革开放后我国民主法治建设的典型事例,并谈谈你对民主法治建设的认识。

(6)根据材料五并结合所学知识,概括“鞍钢宪法”产生的原因。

(7)根据材料六并结合所学知识,概括东北工业劳模的当代价值。

(8)根据材料七并结合所学知识,概括20世纪五六十年代我国劳模评选的目的,并简析改革开放以来劳模评选制度变化的原因。

✱历史纵横✱

(9)根据材料八并结合所学知识,简析新中国成立以来精神文明建设的启示。

(10)依据材料九及所学知识,分析新时代精神文明建设的成就及意义。

材料一 元朝辽阔的疆域,对于亲历天下从分裂到大一统的时人来说,可谓“闻所未闻”、“见所未见”。这得益于其构建了“混一华夷”的多民族国家体制。实际上,古代中国疆域问题的核心就在于华夏族群与非华夏族群能否共属同一政治共同体,也就是“华夷”能否成为“一家”的问题。元朝版图之广,旷古未有,多个族群被纳入统一疆域之内,“九州内外,靡不臣属,合诸国诸郡而为一家”。

——陈彩云《元朝强化了中华民族一体格局》

材料二 清朝政府在民族事务管理方面有继承,但更多的是创新。民族事务管理机构的创新、民族政策的创新、民族管理事务的创新等,开创了民族事务管理和民族问题处理的新局面。……同时,其疆域观是全国“大一统”。清王朝并不以这些边疆民族或边疆政权与当时中原王朝的关系作为其划定疆域的必要条件,雍正帝认为“至于汉、唐、宋全盛之时,北狄、西戎世为边患,从未能臣服而有其他,是以有此疆彼界之分。自我朝入中土,君临天下,并蒙古极边诸部落俱归版图,是中国之疆土开拓之远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉”。

——摘编自成崇德《论清朝疆域形成与历代疆域的关系》等

(1)根据材料一,结合所学,指出元朝为“合诸国诸郡而为一家”所采取的主要措施,并概括“多个族群被纳入统一疆域之内”所呈现出的特点。(2)根据材料二,结合所学,列举清朝在民族事务管理机构、民族政策、民族管理事务等方面的创新举措各一例,并简要分析此时“中国疆土开拓之远”的原因。

材料一 汉朝的“海上丝绸之路”从广东出发,可达东南亚和南亚。武帝时有外国使者前来进献后,武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、奇石、异物。两宋的“海上丝绸之路”从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。政府先后在广州、泉州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条或市舶法。宋朝主要出口纺织品、陶瓷、茶叶等商品,外贸分官营和私营,以后者为主。

——摘编自《中国古代史》

材料二 从历史维度看,各国之间的联系从来没有像今天这样紧密。从现实维度看,我们正处在一个挑战频发的世界。……古丝绸之路绵亘万里,延续千年,一代又一代“丝路人”架起了东西方合作的纽带、和平的桥梁。历史告诉我们文明在开放中发展,民族在融合中共存。商品和知识交流带来了观念创新,比如佛教源自印度,在中国发扬光大;儒家文化起源中国,受到欧洲思想家的推崇。在这条大动脉上,资金、技术、人员等生产要素自由流动,商品、资源、成果等实现共享,罗马、安息等古国欣欣向荣,中国汉唐迎来盛世。

——摘编自习近平《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲

请回答:(1)根据材料一、与汉朝相比,宋代“海上丝绸之路”发展有何特点,并结合所学知识分析宋朝海外贸易繁荣的有利因素。

(2)根据材料二概括“—带一路”战略提出的背景,并提炼丝路精神的核心内涵。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 认识到有需要通过本公约,在妥为顾及所有国家主权的情形下,为海洋建立一种法律秩序,以便利国际交通和促进海洋的和平用途,海洋资源的公平而有效的利用,海洋生物资源的养护以及研究而有效的利用、保护和保全海洋环境。考虑到达成这些目标将有助于实现公平公正的国际经济秩序,这种秩序将照顾到全人类的利益与需要,特别是发展中国家的特殊利益和需要,无论其为沿海国或内陆国。

——《联合国海洋法公约》(1982年12月10日)

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)《联合国海洋法公约》在维护海洋和平利用方面有何特点?该公约体现了国际法有什么样的发展?

(3)结合当今形势,谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。