1 . 明清时期,江苏松江府一些地区种棉花的占百分之七八十,福建漳州府和汀州府是烟草专业户集中的地区;北京丰台草桥一带各村庄都种植花卉,被誉为“花乡”;苏州、杭州以丝织业闻名全国;景德镇是著名的“瓷都”。材料表明( )

| A.赋税苛重影响经济发展 | B.小农经济开始解体 |

| C.经济结构发生根本性变化 | D.生产呈现专门化趋势 |

2 . 广告与改革开放

在改革开放前的相当长一段时间里,商业广告曾被等同于欺骗、浪费、奢靡的“资本主义事物”。1979年6月25日《人民日报》刊登了四川宁江机床厂的广告,这是《人民日报》首次刊登推销产品的广告。反对意见则认为宁江机床厂的做法“是和有计划按比例发展国民经济的原则相违背的”。当年8月5日,《人民日报》以头版头条的形式指出:“现行的沿用了多年的机电产品分配办法有很大的缺陷……产销见面的试验,就是一种很有意义的改革。”1985年前后,上海的标志性建筑“国际饭店”顶楼,竖起了“东芝”的巨幅霓虹灯广告。此事被部分愤怒的市民形容为“鬼子进村”。为此,代表官方意见的《文汇报》和《解放日报》刊文指出:“既然我们允许和欢迎外商贸易来往和做广告,既然国际饭店顶端是可以做广告的地段,那又为什么非不给人家做呢?”

——摘编自2006年黄升民、丁俊杰、刘英华主编的《中国广告图史》

70年代末80年代初,广告曾一度成为世界管窥“中国向哪里去”的窗口。概括材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。

| A.鼓励私人资本主义发展 | B.摆脱新经济政策束缚 |

| C.利用市场机制恢复生产 | D.推进社会主义工业化 |

4 . 下表为秦王嬴政在统一过程中采取的部分措施。其措施旨在( )

序号 | 举措 |

1 | 灭赵后,迁赵王于房陵(今湖北房县)。 |

2 | 灭魏后,徙魏大梁于丰(今江苏丰县)。 |

3 | 灭齐后,迁齐王建于共(金河南辉县)。 |

| A.促进社会阶层流动 | B.加强各地经济交流 |

| C.加快六国文化融合 | D.削弱地方割据因素 |

| A.近代外交意识发展 | B.国际地位逐步提升 |

| C.抛弃了传统夷夏观 | D.重视改善民众生活 |

| A.该书是一手史料,史料价值高 | B.该书有艺术加工,史料价值低 |

| C.戊戌变法缺乏广泛的群众基础 | D.戊戌变法失败有其经济根源 |

| 时间 | 民众态度 |

| 1919年1月 | 一位读者指出有人在国旗上贴“大减价”“九折”“八五折”等字样,他遂请《益世报》刊文宣传国旗的权威性和神圣性。 |

| 1922年8月5日 | 署名为“剑”的作者见一位女子以国旗绣鞋,他表示如此行为是“侮辱国旗,即侮辱国家”。 |

| 1924年初 | 有人看到某公司所悬国旗旗色混乱,认为他们“反对共和,轻视民国”,脑子里没有国家观念。 |

| A.国家认同观念凸显 | B.封建等级观念鲜明 |

| C.共和观念逐渐形成 | D.民主自由思想淡薄 |

| A.表明资本主义萌芽已产生 | B.促进了英国封建制度的形成 |

| C.有利于中世纪城市的发展 | D.受到了早期圈地运动的影响 |

材料一

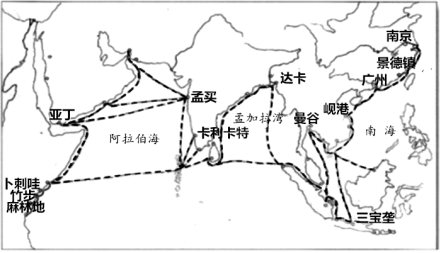

海上陶瓷之路示意图

明清时期,景德镇不但是中国,而且是世界的制瓷中心,生产大量精美的青花瓷、五彩瓷、克拉克瓷等,并能够设计各种不同的装饰图案适应国外的市场需求。明清时期朝贡贸易密切,永乐二十一年各国使臣和商人到南京的一次就有1200多人,这些使臣回国都购买大批瓷器。郑和的船队不仅带回了永、宣青花瓷赖以形成特色的进口青料——“苏麻离青”,同时也开拓了庞大的海外市场。当时景德镇的十里长街店铺多达1221家,其中70%以上是徽商开设的。1602—1644年,荷兰东印度公司贩运到东南亚的中国瓷器,总数就达到420万件以上,多数是景德镇瓷器。

——摘编自孙文伟、孙天健《明代瓷器成就及其社会原因》等

(1)依据材料,概括明清时期景德镇瓷业发展特点,并结合所学分析原因。材料二 17世纪以前,欧洲时常爆发流行病,食物霉变是重要原因,劣质餐具是罪魁祸首。中国瓷器密封性能好,不利于病菌的粘附和繁殖。景德镇的瓷质茶具、咖啡具、巧克力杯大量出现,丰富了饮品器皿,改变了人们的生活方式,推动了欧洲饮食文化的发展。文艺复兴时期,景德镇陶瓷以洁净的胎体配以动人的故事,展示王公贵族或富商巨贾纵情现世的享乐,对世俗生活具有潜移默化的影响。18世纪欧洲还盛行用景德镇青花瓷作为镜框,用瓷板镶嵌桌椅,甚至墙壁、天花板、窗户的凹处都用陶瓷镶嵌。欧洲王公显贵竞相陈列收藏中国瓷器。景德镇瓷器明快、秀丽、严谨、精巧的艺术风格,给沉闷的欧洲艺术吹来了一阵清凉的东风,形成了洛可可艺术。

——詹嘉、袁胜根、胡伟《明清时期景德镇瓷器在欧洲文明进程中的作用》

(2)依据材料并结合所学,简述中国瓷器在欧洲文明进步方面产生的影响。1905年清政府发布谕令,废除科举制度,在社会各界引起不同凡响。

材料一 翰林院侍讲学士恽毓鼎等上书《请拟改企学章程折》指出,停废科举后,“不特成效难期,且恐贻害甚大”,昔日科举三年一举乡会试,寒酸易于进身,国家不致有乏才之叹;然而兴学堂后,学生学成,入官之期限渺不可期。无出路可求,真是到了“人才中绝,儒士沉伦”的地步。

材料二 《朱峙三日记》中记载,“今日科举已成历史上陈迹矣。许多醉心科举之人,有痛哭者矣。”“以后各县专办学堂,以为培植人才之地,可望吾国富强矣。”“(停废科举)驱之日本留学,或欧美留学,朝夕聚谈,得见夙未见之禁书,知华夷界限甚明,而革命思想愈炽。”(朱峙三原本清末旧式知识分子,废除科举后,积极转变,考取师范学堂,后投身辛亥革命宣传工作)

材料三 废科举后,《万国公报》刊载在华传教士林乐知文章《中国教育之前途》,林乐知直率地指出:“停废科举一事,直取汉唐以后腐败全国之根株,而一朝断绝之,其影响之大,于将来中国前途当有可惊可骇之奇效。”

辨析和考证上述史料,据此分析清末废科举产生的影响。