材料一 在海上丝绸之路形成之后的近千年中,古代中国主要还是通过陆上丝绸之路与外部世界进行交往的。直到唐朝灭亡之后,随着中国经济文化中心的南移,以及亚洲内陆地区政治局势的持续动荡,海上丝绸之路的地位才不断凸显,最终取代了陆上丝绸之路而成为连接中国与世界的主要纽带。特别是16世纪之后,由于欧洲人既找到了绕过非洲进入印度洋的航线,又发现了绕过南美洲进入太平洋的航线,从而使海上丝绸之路扩展为环绕地球的航线,成为全球化的坚实基础。

——摘编自龚缨晏《关于古代“海上丝绸之路”的几个问题》

材料二 郑和下西洋之后,中国帆船逐渐从印度洋退出。进入16世纪以后,仍与中国有联系的海外国家,仅限于日本和菲律群岛、中南半岛、印度尼西亚群岛上的一些国家。而且,由于其中一部分国家已经被殖民者控制,因而彼此交往的内容也有所变化。

——摘编自陈高华、陈尚胜《中国海外交通史》

材料三 中共十八届三中全会明确提出,要加快沿边开放步伐,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放的新格局。其目的就是密切中国与中亚、西亚、欧洲各国的关系,促进中国与这些国家的经贸合作。通过海上丝绸之路,沿路国家可以更加深入全面地认识一个改革开放30余年后的中国,可以更直接细致地感知和了解优秀的中华文明,进而接纳甚至吸收其优秀的成分。

——摘编自张勇《略论21世纪海上丝绸之路的国家发展战略意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代丝绸之路的特征,并指出海上丝绸之路最终取代陆上丝绸之路的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述16世纪以来,中国帆船在远洋贸易中“退出”的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析“一带一路”发展倡议的积极意义。

材料一 路德的一个重要思考是如何把《圣经》直接交到民众手中,用德国民众的语言翻译《圣经》是他的答案。德文本出版后既实现了还宗教于民众的目标,还找到维系全体德意志民族的最佳工具。更重要的是,人们一旦拥有自己的《圣经》,一旦开始了对基督教中历史的成分和非本质之物的批判,这种批判就不会中止,直到对《圣经》,这个基督教的最后权威的批判。

——徐新《西方文化史》

材料二 北半球的气候自14世纪开始转寒,在1470-1520年形成一个“冰河期”。1315年到1319年间欧洲暴雨连绵,在高纬度地区开始,饥荒席卷欧洲大陆,导致数千人死亡。然后就是黑死病(鼠疫),从君士坦丁堡、热那亚、马赛漫延开来,竟一下子夺去了欧洲三分之一的人口。“丰饶世界”结束了:地中海岸繁荣的13世纪形成的物价模式和工资形态被颠覆,更多雇工的人身依附被取消了;通晓古拉丁语的牧师和教师大量病亡,倡议用本国语作为严肃写作工具成为潮流。旱灾、洪灾、时疫、饥荒,不断上演;流民、动乱、战争、极权,家常便饭。……一个好端端的人在一夜之间悲惨死去,使阿奎那时代对理性神学信仰很快崩溃了。1620年到1720年,又一个寒冷期导致了“17世纪危机”,它在中国体现得淋漓尽致。

对于西方阿奎那理性神学一变而为文艺复兴、宗教改革“人学”,或者说对于宋明理学一变而为清代注重经典考证和实学的问题。有学者认为“东海西海,心同理通”,或可从不同的角度寻求其变迁的共同原因:①主要着眼于经济和社会变迁,特别需要运用唯物史观来解释其背景。②认为主要是思想内在理路决定,需要检讨思想史来展开。

——据(美)麦克尼尔《瘟疫与人》、布莱恩《小冰河时代》等整理

(1)写出路德的代表作。根据材料一并结合所学知识,概括指出路德宗教改革的影响。

(2)材料二中的两种解释,您更侧重于哪一种?侧重解释①,请充分运用材料信息,以文艺复兴和宗教改革的历史背景为例予以阐释。侧重解读②,请结合朱熹、陆九渊和王阳明的修养论主张予以论述。(只列观点,不说理由不得分)

材料一1930年12月下旬至1931年9月中旬,红军在江西根据地连续进行了大规模的运动战,接连粉碎了国民党军发动的三次“围剿”,歼敌数以万计,将赣西南与闽西根据地联成了一片,形成了以瑞金为中心,包括4个县、区,拥有数十万人口和5万名主力红军的相对稳定的中央根据地。进入到1932年,随着红军不断地向周边地区扩展,到该年秋天,中央苏区的人口已达到百万以上。到1933年秋天,中央苏区更进入到鼎盛时期。

——摘编自杨奎松《中国近代通史:内战与危机(1927-1937)》

材料二在土地革命时期,中国共产党推行“耕者有其田”的政策,没收地主的土地,分给无地或少地的农民。抗战爆发后,为团结更多的人参加抗日,中共调整了土地政策,停止实行没收和重新分配土地的政策。1937年8月制定的《抗日救国十大纲领》正式将减租减息作为抗战时期解决农村问题的基本政策。各地在减租减息后出现了开荒生产、开展农田水利建设的高潮。广大农民踊跃参军参战,根据地的军队和民兵都获得了较大的发展。

——摘编自王建朗《中国近代通史:抗日战争(1937-1945)》

材料三1949年春七届二中全会召开时,毛泽东提出“党和军队的工作重心必须放在城市,必须用极大的努力去学会管理城市和建设城市”,“一步一步地学会管理城市,恢复和发展城市中的生产事业”。

——摘编自汪朝光《中国近代通史:中国命运的决战(1945-1949)》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明1930-1933年中央苏区革命形势走向鼎盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析抗战时期中共调整土地政策的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括毛泽东提出“工作重心必须放在城市”的历史背景。

材料一:明清时期,白银货币化在整个社会全面铺开,孕育了资本主义萌芽的同时也在基层民众中浇灌出以奢侈和时髦为导向的欲望之花。对“人欲”的肯定成为这个时代精神最突出的标志。庶族地主和富裕农民的心声体现在士大夫们“农商皆本”的舆论中,李贽对程朱理学大加鞭挞,称“穿衣吃饭,即是人伦物理”。通过对人之私欲的肯定,明朝人否定了皇帝一己之私的所谓天理之公。以黄宗羲为代表的文化反思派对君主进行了最严厉的批判,提倡君臣平等,主张限制君权。明清思想家的主张,由于阶级和历史的局限,不可能从根本上摆脱封建文化的束缚,最终在文化专制政策的高压下黯然失色。

——李宪堂《明清思想的背景、线索与问题》

材料二:15-18世纪,是西方新的自我意识和人类自主观念兴起和发展的阶段。……当文艺复兴的个人精神进入神学领域时,马丁・路德以《旧约》严谨的道德力量为武器,挑战罗马教皇的权威……启蒙思想家在科学、理性和经验事实的武装下投身到与教会教条和中世纪黑暗的斗争中去。孟德斯鸠试图找到孕育政治自由的原则。伏尔泰宣扬个人自由,讽刺法国君主和罗马天主教会。启蒙运动的遗产对欧洲和欧裔美洲社会产生了旷日持久的影响力。

——理查德・塔纳斯[美]著《西方思想史》

(1)根据材料一概括明清思想家的基本主张,并结合所学知识分析其出现的原因。(2)综合上述材料分析中西方思想对当时社会发展的不同影响。

材料一 村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土地上的,一代一代地下去,不太会有变动。

——费孝通《乡土中国》

材料二 一闻有人招雇女工,遂勃然以兴,全家相庆,举国若狂,利之所在,人争趋之……无论小家碧玉,半老徐娘,均各有鼓舞踊跃之

心,说项钻求,唯恐不能入选。

——《申报》1888年4月

材料三 在二十世纪三十年代中期,即使在据说是受“外国资本主义侵入”之害最深的纺织工业方面,61%的国产棉布仍是手工织成的。

——《剑桥晚清中国史》

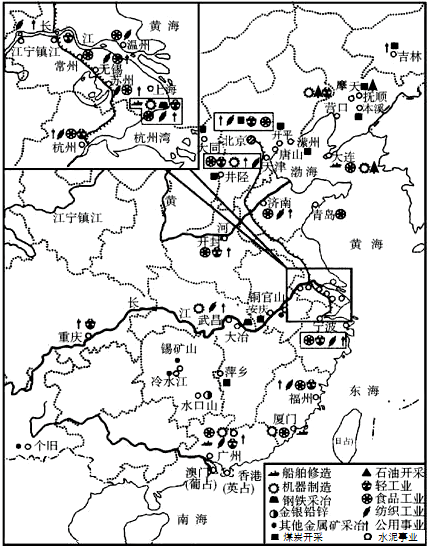

材料四:民国初年民族工业分布图

(1)结合所学知识说明材料一中现象存在的社会原因,并分析这种现象对中国新经济因素发展的影响。

(2)从近代经济结构变动的角度分析材料二中出现妇女打工热潮的背景。

(3)根据材料三、四概括民国初年民族工业发展的特点。

材料一 北宋建立之初, 宋太祖就摆出重用文人的姿态,一再强调“宰相须用读书人",地方上命“士人典州",还立下后世戒规“不得杀士大夫及上书言事者”。为适应“与士大夫共治天下”的政治选择,宋朝发展和完善了科举制:取消门第限制,废除由当朝显贵“公荐”举人的惯例,实行由皇帝把关的殿试制;推行锁院制、封弥誊录制;不断扩大科举录取的名额和途径,并多方面提高科举及第后的待遇。最终,宋代各项措施把古代文官政治推向极致,两宋通过科举共取士115427人,平均每年361人,年均取士数约为唐代的5倍。在重文的环境下,文官以天下为已任,议政直言不讳,既牵制宰相,叉约束皇帝,保证了宋朝内政的稳定。

——摘编自郭学信 宋代士大夫文官政治的确此

材料二 18世纪到19 世纪初,英国各部门的行政官吏,多靠私人关系和门第产生,卖官鬻房现象极为普遍。随着资本主义的发展,政治民主化进程的加造,人们反对官更制度腐败的呼声日益强烈,同时,政府也想选拔出有能力的官员来提高效率。1853年底,英国政府提出伏于建立英国常任文官制度的报告),主张皮除个人随意任用官员的特权,必须经过公开竞争的考试制度来择优录用文官等内容。185年5月, 英国确立了文官制度。

——摘编自马啸原 俩方政治制度史》

材料三 1980年8月, 邓小平同志在一次讲话中提出,要健全包括招考制度在内的一系列干部人事制度。这次讲话成为文官考议制度在当代中国重生的前奏。1989年7月, 中央下发了保于国家行政机关补充工作人员 实行考试办法的通知),要求县以上国家行政机关补.克非领导职务的工作人员要按照德才兼备标准,公开考试,择优录用。1994年6月,人事.部颁布个家公务员录用暂行规定),标志着国家公务员考试录用制度正式建立。2006年1月1日公务员法》正式实施,这是建国来我国第一部干部人事管理的综合性法律。

——摘编自张生晚清以来中国文官考试制度述略》

(1)根据材料一,概括宋代文官政治的特点。并结合所学知识,分析宋代文官政治形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代英国文官政治确立的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明当代中国公务员考试录用制度实施的意义。

材料 昭君出塞的故事在每个时代的再叙述,都体现出不同的时代特征、价值观念与文化心理。

| 时间 | 作者及作品 | 主要内容 |

| 东晋 | 孔衍《琴操》 | 王昭君因“积悲怨”,从被动的“待诏掖庭”而演变为主动地“自请出塞”,并借机对元帝加以嘲讽。 |

元代 | 马致远《汉宫秋》 | 昭君“乃天下绝色”,皇宫选美时,她不肯贿赂毛延寿被打入冷宫,偶然得到皇上恩宠,但又被心怀叵测的毛延寿将美人图献于单于。匈奴压境,昭君自请出塞和亲,避免一战,后来身处异邦,但她依然眷恋汉朝,义不受辱,纵身投江。 |

| 晚明 | 陈与郊《昭君出塞》 | 昭君的悲怨充斥于整个剧本内,同时在一定程度上淡化了民族矛盾的背景,突出了红颜薄命和人生无常。 |

1924年 | 郭沫若《王昭君》 | 昭君恋人投江而死,母亲因其远嫁而发疯死去,使她看清了统治者的真面目。面对帝王的求爱她严辞拒绝,对卑鄙无耻的画师她回之一记响亮的耳光。她揭露了元帝荒淫无耻的丑恶本质,以人的尊严反对封建帝王的权威。 |

1978年 | 曹禺《王昭君》 | 王昭君是绝代倾国之色,为了国家利益,为了民族的团结,自愿赴蛮荒之地和亲。她顾大局,讲团结,识全体,处处谨慎,步步设防,终于完成了汉、胡团结的伟大任务。 |

——据马巍《历史人物与时代精神》等

根据材料并结合所学知识,任选两个时段,指出王昭君形象的差异,并从写作时代的角度分析其原因。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰)

材料一 漕运是关系中国古代王朝兴衰的重要因素,是王朝权力中心得以生存和运行的物质输送线和生命线。漕运线路方向一直处于变化之中。秦汉时期,漕粮通过黄河、渭河由东向西运抵长安。唐代朝廷逐渐把漕运重点放在南方。唐宋期间,漕运逐渐运行,停止海运。由于运河淤塞,1901年清政府废止漕运。

——摘编自吴琦《中国古代漕运空间变动的历史意义》

材料二 新航路开辟后,英国、荷兰等国为发展海上贸易,开始在北大西洋的高纬度地区寻找通往亚洲的航路。1497年,英国卡伯特父子发现了一块“新发现的大陆”,即北美大陆东海岸的纽芬兰岛;I6世纪,法国人卡蒂埃到达拉布拉多半岛(北美洲最大半岛)。17世纪初,效力于荷兰的英国人哈得逊曾多次向西北航行,探索经北冰洋通向亚洲的航路。17世纪初,俄罗斯人在北太平洋和西伯利亚地区进行了多次海上和陆上探险,开辟了北太平洋到北冰洋的航线。西欧人还不断探寻南半球的新世界。1578年,英国人德雷克到达美洲南端的合恩角。1642〜1643年,荷兰的塔斯曼环航澳大利亚时,到达新西兰和塔斯马尼亚岛。

——摘编自《中外历史纲要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代漕运的变化,并分析变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析欧洲人寻找新的海运航线的背景及其影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,比较15世纪中西方经济发展方式的差异。

9 . 【历史一选修3:20世纪的战争与和平】

材料一越南战争是20世纪冷战时代一场重大的局部战争。从1955年开始到1969年,美国经历了从“扶持南越(吴庭艳)政权”、“特种战争”、“局部战争”的过程,规模越来越大。战争期间,美国共向越南投下了800万吨炸弹,远远超过二战期间弹药的总和。美国超过5.8万人丧生,30多万人受伤,耗资4000多亿美元。

——摘自《越南战争》

材料二巨额的战争开支加剧了美国的财政赤字和国际收支逆差,使整个经济长期陷于滞胀状态。……由于经费短缺,美军武器装备不能及时更断,并丧失了相对于苏联的长期核力量优势。战争还对美国的社会心理造成巨大震撼。……美国自杜鲁门时代以来高度膨胀的扩张欲望开始冷却,孤立主义思潮重新泛起……。美国中止了自二战结束以来20余年的过度扩张,而在70年代实行适度收缩。

——摘编自邓红洲、李玉兰《越南战争的经验教训、特点及影响》

(1)据材料一并结合所学知识,分析越南战争爆发的背景并归纳这场战争的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概括美国对外政策的变化及其的原因。

材料一 中国医药文明,是中华文明的重要组成部分。商周时期,己建立医事管理制度,医巫分业、医疗分科。春秋战国以后,再没有出现过鬼神观念统治医坛的情形,医学战胜了巫术,成书于汉代的《黄帝内经》,以阴阳五行学说解释人体的生理现象和病理变化,阐明人与自然的有机联系。张仲景“勤求古训”“博采众方”,著《伤寒杂病论》,提出辩证施治,奠定了中医临床学基础。公元5世纪,创立医学教育体制,使医学教育逐渐由师徒、父子传授制,过渡到官办医学校的教育。在政府的鼓励下,在“不为良相,愿为良医”的思想指引下,读书人逐渐改变了“医为小技”之观念,促进了中医学理论与技术发展。明朝李时珍所撰的《本草纲目》是一部中医药学的总结性著作,被誉为“东方药物巨典”。

——摘编自李经纬《中医史》

材料二 文艺复兴以后,西方医学开始由经验医学向实验医学转变,先后建立了人体解剖学、病理解剖学、细胞病理学等。鸦片战争后,西医大量传入中国,教会医院逐渐成为和教堂一样引人注目的教会标志,它们为外国驻军、商人、侨民服务,同时救治中国病人。教会医生和本国教会组织联系密切,能即时输入新技术,使教会医院在中国保持技术优势。治疗范围涉及眼科、内外科、骨科、牙科等。1850年,英国医生合信出版了《全体新论》,成为向中国人讲授西医的重要著作^1915年,在华教会医学校有23所,护士学校、药学校等有36所。1921年,北京高校开展卫生教育运动,由北京教会医学会指导,北京大学负责,北京协和医学院学生利用暑假做关于公共卫生的演讲。西医传入,中医一统的局面被打破,近代中国人医药观逐渐多元化,一些激进入士推崇西医,甚至视中医为伪科学,逐渐形成“西医在朝,中医在野”的局面。

——摘编自傅维康《中国医学通史近代卷西医篇》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括传统中医药学的特点及其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代以来西医大量传入中国的背景及其影响。