材料一 孔子坚信道德和政治不可分离,政治即是建立在伦理基础上的控制。在孔子那里,“政”之语义源头是“正”,显然含有浓厚的道德寓意。他甚至直接说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,又说:“为国以礼”。孔子并不愿意像法家一样,为执政者提供一整套的机构组织及法律设计,他始终相信道德的力量,以及道德表现形式

——礼的力量。——宋石男《孔子的历史和历史的孔子》

材料二 复生(注:谭嗣同的字)所谓以心力解劫运者,仁,即心力也,心力之表见曰通,其所以害夫通者则曰礼、曰名。盖通必基于平等,而礼与名皆所以害其平等之物也。礼与名之尤大者则曰三纲五常,曰君臣、父子、夫妇。而君臣一纲尤握其机枢。……久而成劫运,其祸皆起于不仁,求反于仁而强其心力,其首务在于冲决纲罗,而君统之伪学尤所先。

——谭嗣同《仁学》

材料三 在“礼”的演进发展中,它始终未失其神圣的意味,显示出了中国社会和文明的重要特点。……不仅宫廷,而且中国社会的各阶层都通过“礼”来规范他们的生活,以达到与有序的自然相一致。

——安乐哲、郝大维《孔子哲学思微》

请回答:

(1)据材料一,指出孔子的治国理念及坚持此种理念的理由。

(2)据材料二,概括作者对“礼”的认识,并归纳“礼”与“仁”的关系。

(3)据材料三,说明作者肯定“礼”的依据。综合以上材料,结合所学知识,探析“礼”对中华民族社会秩序与文化养成的影响。

2 . 近代中国的思想解放在继承和创新中不断走向深入。阅读下列材料:

材料一戊戌新党之思想为反对民族,轻视民权之思想。……彼等思想中之“开明专制”不啻欲为异族君主立万世之基业。故戊戌维新较同治维新(洋务运动)进步者,在觉悟徒恃西技不足以图强,而提出借鉴西教,易法更制之主张。其仍蹈同治维新之故辙者,则迷信清廷之足与有为,欲籍保皇以救国。

——萧公权《中国政治思想史》

材料二夫西洋之民主主义乃以人民为主体,林肯所谓“由民而非为民”者是也。所谓民视民听、民贵君轻,所谓民为邦本,皆以君主之社稷——即君主祖遗之家产——为本位。此等仁民爱民为民之民本主义……皆自根本上取消国民之人格,而与以人民为主体,由民主义之民主政治,绝非一物。

——陈独秀《在质问<东方杂志>记者》(1919年2月)

材料三这些新知识分子都是转型时期的产物——他们都深深植根于中国古典文化,然而同时也深谙西方文明。自由主义、社会主义、实用主义、科学与民主给他们留下不可磨灭的印记,……他们充当了中国文学和知识分子人格转换的发酵剂。他们有关对“国粹”进行批判性重估与引介西方思想和意识形态的呼吁,燃起了一场思想革命。

——徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)据材料一,概括戊戌维新的进步主张。材料一认为戊戌思想存在局限,结合所学知识,阐述孙中山是如何从理论上解决这些局限的?

(2)据材料二,概括陈独秀对“民主”的看法。结合所学知识,指出这种看法在当时出现的思想因素。

(3)据材料三,归纳近代中国新知识分子具有的学术特点。综合上述材料,评价近代中国知识分子的思想实践。

材料一 总统任期第一年,就有30%的文官职位被重新分配;同一政党不同总统之间分赃也较为常见,如1857年布坎南总统也将同样比例的文官职位易主,即使与前任皮尔斯同属民主党”;甚至同一位总统在不同任期也要分赃,林肯总统就是典型。他在可分赃的1639个联邦职位中替换了1457个,而且有些职位换了两三次。……每隔四年,整个联邦政府都会被撕成碎片,国家给人的印象是极度荒唐、令人反感和沮丧的。国家事务与国家立法从属于政党对赃物的分配,总统、部长、两院议员成了被跟踪、追逐、围堵、乞求和谴责的对象,他们成了纯粹的职业掮客。国家充满了阴谋和腐败,节约、爱国主义、诚实和荣誉都变得毫无意义。

——曹景文《美国政治与文官分赃制的演变》

材料二 1883年美国国会颁布《彭德尔顿法》,正式建立了美国文官制度。该法的主要条款包括:第一,文官必须通过竞争考试,择优录用;第二,文官不得因为政党关系等政治原因被免职,也不得强迫文官参加政治活动或提供政治捐款;第三,文官在政治上要保持“中立”。同时又规定:行政官员通过竞争考试进入政府,并被划入“职位分类”系统中,成为终身任职的官员,不与总统共进退。

——石庆环《美国联邦政府治理腐败研究:从1883年《彭德尔顿法》的视角观察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国文官制度改革的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳美国文官制度的基本原则并分析其影响。

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一18世纪中期,由于木材匮乏引起的能源危机,使得英国人毅然在热能和机械能领域实现转轨,通过调整能源结构实现了国家整体性产业变迁,完成了经济史的重大转折,由此引发了第一次工业革命。在始于19世纪末期第二次工业革命中,电能的广泛应用带领人类社会步入了电气时代,……类似于前两次工业革命,随着新技术创新在多产业显现并加速扩散应用,第三次工业革命通过向可再生能源转型、分散式生产等五大支柱,重新塑造着人们的生产生活方式,将给人类社会带来比前两次工业革命更为广泛、深远的影响。

——朱启贵《第三次工业革命浪潮下的转型选择》

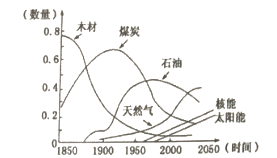

材料二世界主要能源消费构成比例示意图

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出蒸汽时代、电气时代勃兴的重要产业部门。(各举两例)

(2)根据材料并结合所学知识,归纳1850年以来世界能源消费结构演变的特点,并据此分析19世纪中期和20世纪初期能源结构变化的原因。

(3)综合上述材料,从近代以来有关能源问题的经验教训中,我们可以获得什么启示。

材料一……卫鞅复见孝公。公与语,不自知膝之前于席也。语数日不厌。景监曰:“子何以中吾君?吾君之欢甚也。”鞅曰:“吾说君以帝王之道比三代,而君曰:‘久远,吾不能待。且贤君者,各及其身显名天下,安能邑邑待数十百年以成帝王乎?’故吾以强国之术说君,君大说之耳。然亦难以比德于殷周矣。”

——《史记》卷六十八《商君列传》

材料二 1870年12月成立工部省,作为全面负责推行殖产兴业政策的领导机关。工部省首先接管了幕府和各藩经营的矿山和工场,创办了官营企业,引进西方先进的生产技术和设备,并且兴建铁路。……内务省利用国家资金,创办了千住呢绒厂、新町纺纱厂和爱知纺纱厂等近代化的?模范工厂?。为了加速工业化的进程,政府在l880年又发布?官业下放令?,把官营企业转让给与政府有密切联系的、享有特权的大资本家。……从80年代中期起,在日本出现了早期工业革命的热潮。工业革命席卷一切工业部门,而以纺织业为重点的轻工业发展得特别迅速。

——《19世纪后期日本崛起的原因》

请回答:

(1)从材料一可以看出,秦孝公任用商鞅的目的是什么?结合所学知识,谈谈你对材料一中“然亦难以比德于殷周矣”这句话的理解。

(2)材料二说明日本明治维新的突出特点是什么?

(3)综合上述材料,归纳两次改革的共同点。

材料一 宋朝时开始出现的地方性集镇、集市(草市),在明中叶以后有了更大的发展,几乎遍及全国,对各地自然经济起到了一定的调剂作用。一部分地理位置较好的镇市,人口逐渐聚集,越来越多地吸引外地商业资本,逐渐发展为专业性市镇,在一定程度上具有地区工商业中心的性质。这类市镇以江南地区最为普遍,如以棉纺织业为主的松江朱泾镇、以丝织业为主的苏州盛泽镇、湖州南浔镇,人烟繁庶,名闻全国。到清朝前期,四所规模巨大的专业性市镇——广东佛山镇、江西景德镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇合称“天下四大镇”,俨然已成为新兴的城市。……(这样)由城市到市镇,再到星罗棋布的乡村集市,一个个地区贸易网络就这样逐步形成。

——摘自张帆《中国古代简史(第二版)》

材料二 19世纪中后期英国议会的部分立法情况

| 时间 | 立法情况 |

| 1848年 | 通过《公共卫生法》,要求中央和地方当局集中处理工业城镇的污水和废弃物,并负责卫生饮水、排污、清洁等事宜 |

| 1855年 | 通过《首都管理法案》和《消除污害法案》,规定成立首都工务委员会,全面负责英国的房屋、供水、排水系统建设与管理 |

| 1868年 | 颁布《托伦斯法》,准许伦敦地方政府可以勒令住房卫生条件不过关的房主自己出钱把房子拆除或加以修理 |

| 1890—1900年 | 先后通过新的《工人阶级住房法》,授权地方政府拆除贫民窟区城中的建筑,建造和修缮下水道,提供供水等配套设施,用改造好的土地建造工人住房,并避免改造后的居住区过于拥挤 |

——据胡常萍《19世纪中后期英国城市改造的启示》等改编

(1)依据材料一、概括明朝中叶到清朝前期“一部分地理位置较好的镇市”的发展特点,并简析这一时期市镇兴盛对经济发展产生的重要影响。

(2)依据材料二、结合所学,分析19世纪中后期英国加强城市改造的原因,并对这一时期英国的城市改造进行简要的评价。

材料一 17-18世纪,随着海上贸易的发展,西方商船来到中国,以丝绸为载体的中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。一些英国女性穿上了面料柔软舒适的刺绣服装。几乎可以毫不夸张地说,凡是略有规模的英国贵族豪宅中,至少有一个房间是用精美的中国丝绸墙布来装饰的。而当来自东方的纺织品不能满足市场需求时,欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品,在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家在接触到中国纺织品后,从中汲取了灵感,开始自由表达自己的奇思异想。

——摘编自刘海翔《欧洲大地的中国风》

材料二 晚清时期,大量的舶来品进入中国,西方服饰在沿海商埠随之出现,有些中国人开始穿西服。民国政府在1912年颁布《服制条例》,规定标准礼服以西服为主,后来各地出现了不少西服店。当时的北京,虽然作为外套的西服并未得到普及,但西式衬衣、针织衫、西裤等已逐渐得到推广。社会上也有反对易服的声音,认为穿西服是“崇洋媚外”“冒充上等人”。有人在《申报》上发文反驳:“欧化逐渐东开,国人多喜穿西装,取其穿之能有活泼的气象与振作的态度,而且便捷无拖沓。”与孙中山有关的中山装,其设计受到西服的影响,但衣领等部位仍保持民族特色。

——摘编自王建朗《两岸新编中国近代史·民国卷》

(1)据材料一概括中国服饰在近代欧洲传播的基本情况,并结合所学知识,说明其历史背景。(2)据材料二概括指出西服在近代中国传播的特点。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析中外服饰交流的意义。

材料 马克思主义在俄国的传播开始于19世纪70年代。在反对沙皇专制制度和东正教的斗争中,俄国形成了唯物主义思想传统,因此,普列汉诺夫、列宁等人正是在批判地继承俄国唯物主义思想传统的同时,传播了马克思主义。列宁在传播马克思主义的过程中,与俄国无产阶级革命的实践相结合,形成了具有俄国特色的无产阶级领导的、以工农联盟为基础的民主革命和社会主义革命相统一的理论,为十月革命胜利奠定了思想理论基础。马克思主义在俄国传播也受到修正主义的冲击。对此,普列汉诺夫首先批判了伯恩施坦修正主义的哲学口号;列宁不仅批判了伯恩施坦修正主义,而且批判了修正主义在俄国的变种合法马克思主义,保证了马克思主义的科学性。

马克思主义在中国的传播,开始于俄国十月革命胜利后。特别是五四运动后,传播马克思主义成为了新文化运动的主流。在李大钊、陈独秀、毛泽东等马克思主义者的努力下,马克思主义与中国的工人运动相结合,成立了中国共产党。(在传播过程中)胡适主张多谈些问题,少谈些主义,认为空谈好听的主义是没有用处的。基尔克社会主义者梁启超、张东荪认为中国不具备实现社会主义的条件,反对马克思主义在中国的传播。以李大钊为代表的中国早期马克思主义者与上述非马克思主义者进行了三次论战,马克思主义由此在中国广泛传播开来。

——以上材料均转引自孙大为《中俄马克思主义早期传播之比较》

(1)依据材料,概括马克思主义在中俄两国传播过程中呈现的共同特点。

(2)依据材料并结合相关史实,分析比较中俄马克思主义早期传播有何异同点。

(3)结合20世纪中国革命和建设的史实,谈一谈马克思主义发展的“实践性”和“时代性”。

材料一 在英国,现代社会的经济结构无疑已经达到最高度的、最典型的发展。但甚至在这里,这种阶级结构也还没有以纯粹的形式表现出来。在这里,一些中间的和过渡的阶层到处使得界限规定模糊起来(虽然这种情况在农村比在城市少得多)。

——据马克思《资本论》

材料二 法国在中世纪是封建制度的中心,从文艺复兴时代起是统一的等级君主制的典型国家。它在大革命时期粉碎了封建制度,建立了纯粹的资产阶级统治。这种统治所具有的典型性是欧洲任何其他国家所没有的。而正在上升的无产阶级反对占统治地位的资产阶级的斗争在这里也以其他各国所没有的尖锐形式表现出来。

——据马克思《路易.波拿巴的雾月十八日》“序言”

(1)根据材料一.二并结合所学知识,分别概括马克思对英,法进行历史研究所获得的研究成果并分析其研究目的。

(2)根据材料并结合所学知识,指出马克思对资本主义进行历史研究体现的研究原则及其历史启示。

材料一 魏晋南北朝文化对唐代文化产生直接影响,不外三者,即老庄思想、佛教和胡人习俗,其中后两种因素自外族传入,而且是经历数百年的流播而形成的。唐代对这三种文化因素的承袭,也以后两种为主,这造成唐代文化的异彩特色,至于中国传统文化儒学,从魏晋开始,即受这三种文化因素的压制,日渐衰微;直到唐代中后期,儒学开启复兴的机运。北宋时,各派思想主流如佛、道、儒诸家,已趋融合,渐成一统之局,遂有民族本位文化的理学的产生,其文化精神及动态亦转趋单纯与收敛。南宋时,道统思想既立,民族本位文化益形强固,其排拒外来文化的成见,也日益加深。

——摘编自傅乐成《唐型文化与宋型文化》

材料二 1840年以来,中国文化迈入从传统走向近现代的转型。原有中华文化体系无法提供现成的救国治国方案,使我们不得不从外来文化中去寻找,从康有为到孙中山,仁人志士从西方文化体系中寻找救国良方,多方努力,但均未成功;20世纪初,中国共产党人运用同样是来自西方的马克思主义后,才使中国最终摆脱百年困境,走向独立富强,中国人之所以最终选择了马克思主义,是因为历史的实践已经证明∶只有社会主义才能救中国。与此同时实践也证明了中国文化出路将马克思主义的理论体系与中国固有文化体系二者结合,并不断吸纳全人类一切优秀文明成果和文化精华,以使中华文化体系能与时俱进,永存活力。这在另一方面,也恰恰说明了中华文化体系有吸收、融合并消化异质文化中合理成分的机制,是中华文化强大生命力的体现,也是我们树立文化自信的根本。

——摘编自曾加荣《中国传统文化概要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐文化与宋文化的特点并说明其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国文化在近代发生的变化并分析其原因。