材料一 1337—1451年的英法百年战争成为英法两国由传统等级君主制国家向近代民族国家转变的契机,英国缔造了一个中央集权化的新型民族国家。伊比利亚半岛的两个专制君主国——西班牙和葡萄牙开始崛起,英、法、西、葡等新兴君主国的出现标志着近代西欧政治转型第一阶段的完成。随着商业资本渗透和控制的生产领域越来越多,西欧的经济体制逐渐实现了由自给型生产方式向交换型生产方式的演变。在近代,产业资本的兴起虽然改变了商业资本支配工业和农业生产的格局,但是以交换为主导的资本主义生产方式并没有因此而改变。从14世纪开始,黑死病开始在欧洲肆虐,一些意大利的人文主义者不再利用“宗教异端”的外衣,而是直接对教会所宣扬的宗教禁欲主义进行猛烈的抨击,西欧思想家对基督教意识形态的否定已经从隐性的否定发展为显性的批判。

从16世纪中后期开始,西欧的社会转型又经历了一个“再否定”的过程。专制王权在16—17世纪的不断膨胀使得社会各个阶层都感受到了来自专制王权的压力,城市工商业贵族逐渐从专制王权的坚定支持者转变为反抗专制王权的急先锋。

——摘编自雷恒军《简论近代西欧的社会转型》

材料二 纵观明代及清代中前期,即公元14—18世纪,西方在市场经济的开拓中迅速崛起,而此时的中国社会依旧蹒跚在古代传统的老路上,不但自给自足的自然经济仍占据着主导地位,而且专制统治更是变本加厉,人们在基本封闭的地理环境和儒家文化氛围中劳作、买卖、读书,根本不知道此外还存在一个多元化的世界,更不理解西方世界到底发生了什么。中国的社会转型和近代化进程因此而严重滞后,直到鸦片战争中隆隆炮声才将中国人从天朝上国的迷梦中惊醒,由此开始了缓慢的向近代化社会转型的坎坷之路。

——摘编自郝钧、周连春《明清时期中西方社会转型的比较研究》

(1)根据材料一,概括14—18世纪的西方社会转型的表现。(2)根据材料并结合所学知识,分析与同时期的西方比中国明清社会转型的障碍。

| 国家 | 时间 | 文件名称 |

| 意大利 | 1944年 | 《1945—1948年战后重建计划》《1948—1950年全国协调的新建设计划》 |

| 法国 | 1946年 | 《现代化与装备计划1947—1953》 |

| 英国 | 1960年 | 《1961—1966年英国的经济增长》《1964—1970年全国计划》 |

| A.西方国家转向计划经济模式 | B.资本主义生产关系得到局部调整 |

| C.有效避免了经济危机的发生 | D.西欧国家经济逐步走向区域联合 |

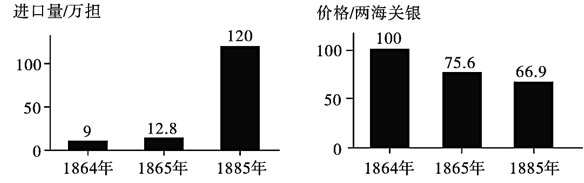

钉铁条进口量洋纱价格(按包)

| A.有利于民族工业的发展 | B.反映了小农经济的解体 |

| C.缘于外国商品竞争力强 | D.导致国家经济负担加重 |

| A.地方治理能力得到显著提升 | B.地方门阀士族的势力壮大 |

| C.国家强化经济管控的必要性 | D.藩镇割据的局面逐渐产生 |

| A.农耕技术呈现衰退趋势 | B.传统经济结构发生变化 |

| C.小农经济已经开始瓦解 | D.风俗民情迷信色彩浓厚 |

| A.思想价值取向殊途而同归 | B.社会理想与政治实践相结合 |

| C.内部的矛盾冲突不断升级 | D.尚未构建起系统的理论体系 |

| A.强调党员注重自身修养 | B.坚定反帝反封建的信念 |

| C.重视党的思想政治建设 | D.倡导建立革命统一战线 |

材料 明太祖朱元璋曾言:“商贾之士皆人民也。”明朝建立之初,他即实行恤商的新法,将税率降为三十分之一,下诏令官府采购应照时价公平给付。明初虽实行专卖政策,但比元代已大为放松,像盐这样的专卖品也与商家分利。商人可以贩粮到边境,领盐引回内地取盐。山(西)陕(西)、江淮等地商人纷纷奔走于各边镇,边地也随之繁荣起来。朱元璋认为“治国以教化为先”,鉴于商贾多不读书,特命儒士编书教之。随着恤商政策的实施,城市中的商人活跃起来。在他们的带动下,元末遭到破坏的历代名城逐渐恢复。城市的繁荣带动了娱乐消费需求的不断增长,戏曲、说书等通俗文艺逐渐在民间流行起来。

——摘编自吴慧《中国商业通史简编》

(1)据材料概括明初恤商政策的内容。(2)据材料并结合所学知识,说明明初恤商政策的影响。

材料一 17-18世纪,随着海上贸易的发展,西方商船来到中国,以丝绸为载体的中国服饰文化逐渐被欧洲人了解。一些英国女性穿上了面料柔软舒适的刺绣服装。几乎可以毫不夸张地说,凡是略有规模的英国贵族豪宅中,至少有一个房间是用精美的中国丝绸墙布来装饰的。而当来自东方的纺织品不能满足市场需求时,欧洲工匠开始设计、生产带有中国元素的纺织品,在模仿中国服装款式时通常会融入西方的裁剪和缝制方法。当时有些欧洲艺术家在接触到中国纺织品后,从中汲取了灵感,开始自由表达自己的奇思异想。

——摘编自刘海翔《欧洲大地的中国风》

材料二 晚清时期,大量的舶来品进入中国,西方服饰在沿海商埠随之出现,有些中国人开始穿西服。民国政府在1912年颁布《服制条例》,规定标准礼服以西服为主,后来各地出现了不少西服店。当时的北京,虽然作为外套的西服并未得到普及,但西式衬衣、针织衫、西裤等已逐渐得到推广。社会上也有反对易服的声音,认为穿西服是“崇洋媚外”“冒充上等人”。有人在《申报》上发文反驳:“欧化逐渐东开,国人多喜穿西装,取其穿之能有活泼的气象与振作的态度,而且便捷无拖沓。”与孙中山有关的中山装,其设计受到西服的影响,但衣领等部位仍保持民族特色。

——摘编自王建朗《两岸新编中国近代史·民国卷》

(1)据材料一概括中国服饰在近代欧洲传播的基本情况,并结合所学知识,说明其历史背景。(2)据材料二概括指出西服在近代中国传播的特点。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析中外服饰交流的意义。

①贵族因无利可图而不愿经商 ②占有和买卖土地是公民的权利

③奴隶经商致富可获得公民权 ④社会的重农轻商观念比较浓厚

| A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |