材料一 1816年,英国通过了《金本位制度法案》,以法律的形式承认了黄金作为货币的本位来发行纸币。1821年,英国正式启用金本位制,英镑成为英国的标准货币单位,每1英镑含7.32238克纯金。所谓金本位制,就是以黄金作为本位币的货币制度,在该制度下,各国政府以法律形式规定货币的含金量。金本位的确立,加上当时英国经济贸易的迅猛发展,英镑很快也确立了霸主地位,世界货币进入了英镑世纪。正如有位学者所说的那样:“英镑在全世界的广泛使用,加上数百年英镑同黄金汇率的稳定,让伦敦成为当时的世界金融中心和航运中心。凭借其政治、经济、军事等优势,英国让西班牙、德国、法国等国也先后过渡到金本位制,促成了国际金本位体系在19世纪70年代的最终形成,英镑成为世界货币,亦成为国际结算中的硬通货,与黄金一起发挥着世界货币的功能。”

——摘编自凤凰网《英镑:第一个称霸世界的货币》

材料二 布雷顿森林体系崩溃后,牙买加体系建立,各国货币不再规定含金量,黄金也不再用于官方结算,黄金作为世界货币的使命终结。……现行汇率制度呈现弹性化趋势。在牙买加体系建立初期,大约有85%的发展中国家实行钉住汇率制度(本币与某外国货币或一篮子货币保持固定比价),而到20世纪90年代中期,这一比例下降到45%,1997年进一步降至40%。固定汇率制度占比大幅减少,意味着汇率制度的选择呈现多样化特征。……欧元的出现极大地改变了第二次世界大战以来美元主导国际金融市场的局面,从而推动国际货币储备的多元化。但是截至2012年,美元仍然占各国外汇储备的65%左右,国际外汇交易的40%以上,国际贸易结算的50%以上,美元的影子无处不在,美元的影响范围在扩大,流通领域在扩展,影响力度在增加。因此,在可以预见的将来,欧元还无法取代美元。

——摘编自朱丰根、朱延赋《现行国际货币体系基本特征与问题分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出“世界货币进入英镑世纪”的原因。

(2)根据材料二,归纳牙买加体系的主要内容,并谈谈你对国际货币体系变迁的认识。

1801—1875年出国契约华工人数估算表(部分)单位:人

| 国家/地区 | 1801—1850年 | 1851—1875年 | ||

| 共计人数 | 年均人数 | 共计人数 | 年均人数 | |

| 美洲 | 60000 | 1200 | 535000 | 21000 |

| 美国 | 18000 | 360 | 160000 | 6400 |

| 澳大利亚和新西兰 | 10000 | 200 | 60000 | 2400 |

②澳大利亚发现金矿,采矿业迅速发展

③欧洲人入侵和传染病的流行造成美洲和大洋洲原住民锐减

④英美等国陆续颁布禁止奴隶贸易的法令,黑奴贸易受到限制

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.欧洲人的食品结构长期稳定 | B.美洲作物遭到欧洲各国排斥 |

| C.宗教信仰决定饮食文化传统 | D.殖民扩张助推食物物种传播 |

材料一中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

材料二

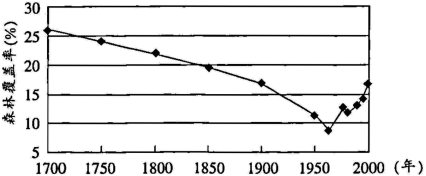

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国林业建设的历史意义。

材料一 阿拉伯帝国(632-1258)范围最大时达到1340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国。它控制了东西方的主要商道,取得了在东西方贸易中的决定性优势。许多城市都有引以为豪的产品,如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心:撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心;艾海瓦兹是蔗糖的生产中心。这些产品几乎都是国内外交流货物的大宗。在对待商业的态度上,帝国政府把商业看作国家税收的重要来源,并且以它强大的中央集权统治保证国内外贸易活动的正常进行。阿拉伯人有很强的商业意识,这来自于伊斯兰教,《古兰经》明确规定鼓励、保护商业是所有穆斯林必备的义务和道德。

——摘编自韩强《丝绸之路与历史上的十个超级大国》

材料二 唐朝称阿拉伯为大食。永徽二年(651),大食達使和唐朝通好,在此后的148年间,大食建使来唐计有36次之多。唐朝与大食交流过程中也出现了一些波折,为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突。其中规根最大的一次战争是天宝十年(751)的恒罗斯战役。唐军战败,中国的战俘把造纸术传到中亚的撒马尔罕,后又传到西亚的大马士革,最后传到了非洲和欧洲。中国的战俘纺织技术也传入阿拉伯,大食首都就有中国的纺织工匠。中国的陶瓷制造技术、炼丹术和硝也在唐朝传入大食。与此同时,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、教学、建筑也传入唐朝。据9世纪到过中国的阿拉伯商人苏莱曼《印度·中国游记》记载。当时广州有伊斯兰教判官一人,依本教风谷管理本族人民,举行家教仪式。

——摘编自丁克家《唐代中国与大食的军事冲突与文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(2)根据材料以上材料并结合所学知识,归纳唐代中国与大食交往的特点,并简述唐代两国交往所产生的影响。

| A.为读书人打抱不平 | B.秦朝暴政,民不聊生 |

| C.六国贵族暗中引导 | D.战乱频繁,社会动荡 |

材料一:两宋时期,“国家的财政收入约80%来自淮河以南地区”,“国家根本,仰给东南”;“丝.棉纺织业.造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”;“苏湖熟,天下足”。

材料二:宋代时期,中外交往主要依靠海路,那时海外贸易兴盛,政府鼓励海外贸易,收入颇丰,以至于宋高宗说:“司舶之利最厚,若措施得宜,所得动以百万计。”

材料三:北宋前期,出现了“交子”,这是世界上最早的纸币。南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

(1)从材料一可以看出我国古代经济格局发生了怎样的变化?根据材料一所引谚语,宋代哪两个地方已成为重要的粮仓?

(2)材料二中为鼓励海外贸易,政府在主要港口设立什么机构加以管理?宋代海外贸易兴盛的原因是什么?

(3)材料三中交子最早出现于北宋哪一地区?纸币产生的原因是什么?

材料一 吕祖谦在《白鹿洞书院记》中写道:“国初(宋初)…学者尚寡,海内向平,文风日起,儒生往往依山林,即闲旷以讲授”。士无求学之所和教学资金的严重匮乏的双重压力之下,他们仍承担起了培养人才和发展教育的历史使命。在官府找款和民间捐赠下,书院得以建立并运转。两宋期间,书院作为主要的教育机构,所授内容多为《诗《书》易》等儒家经典,到了南宋时期则侧重应举训练。书院是知识分子求学之所,也是官府养士人之场地,因此书院多聘请学识渊博、道德高尚的名师讲学问道,在浓厚的学术氛围下,书院的影响力不断提升。

一一摘编自陈祥《试论科举制与宋代书院的兴起》

材料二 明清时期的书院开始由原先的山林推向城市,深入民间社会。据统计,明代有1962所,清代书院有4365所,几乎遍及各府、州。这一时期的书院以其更大的自由度和灵活性,几乎完全取代官学,并肩负起藏书、祭祀的任务。秉持着“人皆可以尧舜”的理念,书院多采用门户开放讲学,力求用通俗之言,以伦理纲常解决民众人生问题、社会问题。这一时期的书院发扬了私学的“有教无类”的精神,不仅教师来去自由,学生也不受年龄、出身、学历的限制。王守仁等人提出书院教学重在“人才培养”,以矫正“追名逐利”的不良心态;清朝时期以颜元为首的学者更是认为一所好学校应以培养“实才实德之士”为己任,教学以教授生徒训法、天文、地理为主要内容,而非科举内容。

——摘编自党亭军《明清书院救学特点的演变及其历史启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院教育的特点,并分析其兴起的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清书院教育发展的表现,并简析其作用。

材料 纵观二十世纪的东北亚,既有战争又有和平,前半个世纪烽火连绵,战乱频仍,每一次战争都导致了东北亚政治格局的显著变化和社会经济的停滞倒退。从1904年日俄战争爆发到1953年朝鲜战争结束,战火在东北亚蔓延了整整半个世纪。战争的间隔时间相当短,长不过10几年,最短的仅隔5年。不仅频率快,而且规模大,甚至出现了像朝鲜战争这样第二次世界大战结束后参战国最多、投入兵力也最多的大规模军事冲突。后半个世纪当然也潜在着危机但相对安宁,东北亚各国都获得了和平建设的大好时机,日渐成为全球经济发展最具活力也最有前途的地区之一,引起世人的普遍关注。只要东北亚各国人民认真总结二十世纪战争与和平的教训和经验,坚持不懈的努力,一定能够开创一个各方面差异虽大但能密切合作,共同繁荣的区域化经济结盟的新模式。相信这一模式的出现,将对世界的和平与人类的进步做出巨大贡献。

——摘编自黄定天《二十世纪的东北亚》

(1)根据材料并结合所学知识,简析20世纪上半叶东北亚地区战争不断的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析制约东北亚经济合作与共同发展的因素。

材料一 可可最早种植于南美洲,与茶、咖啡并称为世界三大饮料作物。1502年哥伦布美洲探险时带回了可可豆。1525年,西班牙人在中美洲加勒比海地区开始种植可可,此后逐渐在海地等西印度群岛推开。1528年,西班牙殖民者将巧克力饮料及制作手艺带回欧洲。16世纪30年代,可可种植跨洋传入西非的比奥科岛,并逐渐拓展到非洲大陆。1560年起,可可栽培先后传入印度尼西亚和菲律宾。20世纪上半叶,欧洲多国继续推进可可的栽培,在大洋洲的新赫布里底群岛、新几内亚和萨摩亚建立新的可可种植园。

——摘编自张箭《可可的起源、发展与传播初探》

材料二 表:西方巧克力发展简史

| 16世纪 | 可可以药品和食品的双重身份进入西班牙,逐渐发展为宫廷极具代表性的食物。 |

| 17世纪上半叶 | 巧克力饮品进入咖啡店或茶馆,消费逐渐大众平民化,并在社交和政治中发挥重要作用。 |

| 19世纪上半叶 | 1828年,荷兰化学家梵·豪登发明了可可去脂、碱化的过程,大众得以享用大规模生产的廉价粉状和固体巧克力。 |

| 20世纪 | 美国企业家密尔顿建立工厂,采用生产流水线、机械化的生产。20世纪20年代末,工厂日均巧克力产量达到5万镑(2.3万公斤),与其竞争对手玛氏公司占据美国甜品市场70%的份额。 |

——摘编自(美)索菲·D.科、麦克·D.科《巧克力:一部真实的历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出可可的传播路径,并以可可为例分析物种交流带来的世界性影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括巧克力成为全球性商品的原因,并运用唯物史观谈谈你对巧克力传播与发展的认识。