材料一

| 乐部名称 | 存在时间 | 内容顺序 | 说明 |

| 武德“九部乐” | 武德元年(619年)至贞观十一年 | 清乐、西凉、龟兹、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕 | 武德初因隋旧制 |

| 贞观“八部乐” | 贞观十一年至 贞观十四年 | 清乐、西凉、龟兹、天竺、康国、疏勒、安国、高丽 | 贞观十一年废除“礼毕” |

| 贞观“十部乐” | 贞观十六年 | 燕乐、清商、西凉、天竺、高丽、龟兹、安国、疏勒、高昌、康国(今乌兹别克斯坦境内) | 贞观十六年一月加奏“高昌伎” |

唐朝“十部乐”,除燕乐和清乐外,大多在南北朝已传入中原地区。燕乐,又称宴乐,在继承西汉乐府音乐基础上形成的。宋朝人著作中说:“先王之乐为雅乐,前世新声为清乐,合胡部为燕乐。”为护佑大唐江山社稷,燕乐对统治者歌功颂德;清商乐来自民间舞蹈,用来供宴者享乐。“礼毕”者,出自晋太尉庚亮家,亮毕,伎追思亮,因假为其面,象其容。《旧唐书》卷二十九记载:“西魏与高昌通,始有高昌伎。太宗平高昌,尽收其乐。”

材料二 中世纪欧洲大学统一用教会的官方语言——拉丁语作为教学语言,一般分为神学、文学、法学、医学四个学院,神学院被放在首要位置。获得教宗的特许令以及相应的权利,成为中世纪大学的建校前提,大学教师大多是传教士或基督徒,为教会和国家培养服务人才。

近代以来,欧洲一些国家形成不同的国民教育管理体制。如法国大革命时期,拿破仑建立“大学区”制度,确立了保存至今的国民教育体制,德国人洪堡秉持“研究教学合一”的精神创办柏林大学。欧洲大学的课程既注重古典学科,更重视实用学科,大学设有许多科学实验室,以及工程、教育、采矿、测量、林业、工业设计、农学等专科学位。英国、法国、德国的高校学生数量不断增加。如18世纪末牛津大学和剑桥大学学生人数只有400人左右,1861年为1200人。在欧洲一些高校中产阶级子弟人数增多,上层家庭子弟的人数日益减少。

(1)阅读材料一,归纳唐朝“十部乐”的主要特点,结合所学,分析其形成原因。(2)根据材料二,结合所学,简述近代欧洲高等教育的变化及重要作用。

材料一

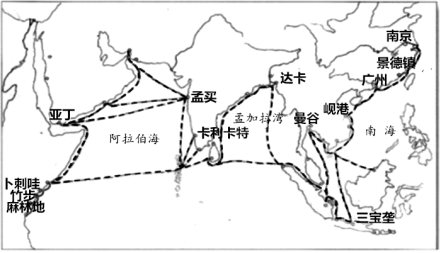

海上陶瓷之路示意图

明清时期,景德镇不但是中国,而且是世界的制瓷中心,生产大量精美的青花瓷、五彩瓷、克拉克瓷等,并能够设计各种不同的装饰图案适应国外的市场需求。明清时期朝贡贸易密切,永乐二十一年各国使臣和商人到南京的一次就有1200多人,这些使臣回国都购买大批瓷器。郑和的船队不仅带回了永、宣青花瓷赖以形成特色的进口青料——“苏麻离青”,同时也开拓了庞大的海外市场。当时景德镇的十里长街店铺多达1221家,其中70%以上是徽商开设的。1602—1644年,荷兰东印度公司贩运到东南亚的中国瓷器,总数就达到420万件以上,多数是景德镇瓷器。

——摘编自孙文伟、孙天健《明代瓷器成就及其社会原因》等

(1)依据材料,概括明清时期景德镇瓷业发展特点,并结合所学分析原因。材料二 17世纪以前,欧洲时常爆发流行病,食物霉变是重要原因,劣质餐具是罪魁祸首。中国瓷器密封性能好,不利于病菌的粘附和繁殖。景德镇的瓷质茶具、咖啡具、巧克力杯大量出现,丰富了饮品器皿,改变了人们的生活方式,推动了欧洲饮食文化的发展。文艺复兴时期,景德镇陶瓷以洁净的胎体配以动人的故事,展示王公贵族或富商巨贾纵情现世的享乐,对世俗生活具有潜移默化的影响。18世纪欧洲还盛行用景德镇青花瓷作为镜框,用瓷板镶嵌桌椅,甚至墙壁、天花板、窗户的凹处都用陶瓷镶嵌。欧洲王公显贵竞相陈列收藏中国瓷器。景德镇瓷器明快、秀丽、严谨、精巧的艺术风格,给沉闷的欧洲艺术吹来了一阵清凉的东风,形成了洛可可艺术。

——詹嘉、袁胜根、胡伟《明清时期景德镇瓷器在欧洲文明进程中的作用》

(2)依据材料并结合所学,简述中国瓷器在欧洲文明进步方面产生的影响。“中世纪晚期危机”是对14—15世纪发生在西欧的饥荒、瘟疫、战争及其导致的人口减少、经济停滞、政治和社会秩序紊乱的概括。从20世纪30年代开始,“中世纪晚期危机”成为西欧中世纪史的重要研究主题,形成了两大主流解释模式。第一种是“衰落论”:通过探寻危机产生的原因,认为中世纪晚期危机是西欧社会相对于中世纪盛期的衰落;第二种是“转型论”:通过探讨危机的影响,认为中世纪晚期危机推动了西欧社会形态和国家形态从中世纪向近代的转型。

理解历史进程中的原因与结果,建构历史发展的前后联系,是历史解释的基本要求。从上述角度,结合14—15世纪欧洲历史的重大史实,评析材料中的两种解释模式。

材料一 《孟子》中讲:“君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正。 一正君而国定矣。” “徒善不足以为政,徒法不能以自行。”

《荀子》说 :“治之经,礼与刑,君子以修百姓宁。明德慎罚,国家既治四海平。”

材料二

《唐律疏议》规定“五刑”即笞、杖、徒、流、死。笞者,击也,又训为耻。徒者,奴也,盖奴辱之。规定的十大恶行,不孝为其中之一,责骂父母者以谋杀论处,父母身故密不举哀的判处流刑;唐太宗作《帝范》,可视为帝王之家的家训,唐朝有很多士人编撰家训,如王方庆作《王氏训诫》,柳玭作《戒子孙》等,家训重“忠孝”教育;《新唐书·柳公绰传》中说“家法备,然后可以言养人”;宰相崔祐甫曾云:“能君之德,靖人于教化,教化之兴,始于家庭,延于邦国,事之体大。” |

宋朝编的《宋刑统》条目与《唐律疏议》基本相同,《天圣令》以唐令为蓝本。朱熹的《家礼》和《小学》成为家庭和幼童的行为规范。《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本。 |

明朝制定《大明律》,以唐律为蓝本,司法重视“例”,修订《问刑条例》;乡约宣讲朱元璋的“六谕”,用《大明律》来解释“六谕”;清朝沿袭明律,制定《大清律例》,乡约也延续明朝模式。 |

(2)阅读材料二,结合所学,简述唐朝至清朝前期法律与教化的演进,并谈谈你的看法。

| 观点和评价 | 出处 | |

| ① | 莽欲令名誉过前人,遂克己不倦。聘诸贤良以为操史(佐助长官的属员),赏赐邑钱悉以享士,愈为俭约。 | 【东汉】班固《汉书》 |

| ② | 任已而不师古(效法古代),秦氏(秦朝)以之致亡;师古而不适用,王莽以之身灭。 | 【南朝】沈约《宋书》 |

| ③ | 周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一生真伪复谁知。 | 【唐】白居易《放言五首,其三》 |

| ④ | 王莽最为大胆的改革是对当时重大经济问题的正面挑战……王莽下令禁止私人拥有大块土地。 | 【关】费正清等《中国:传统与变革》 |

| ⑤ | 王莽……打击侵陵小农的豪强势力,这是与多数士族大姓的利益相冲突的。……各地士族大姓都纷纷率领宗族子弟起而反叛,王莽政权终困而覆亡。 | 余英时《士与中国文化》 |

| ⑥ | 王莽自幼勤学,拜名儒为师,与饱学英俊之士交游,事母及寡嫂极孝,从而赢得极好声誉。……进入政治舞台后,王莽愈加恭谨,……拉拢在朝的官僚及在野之名士。 | 林剑鸣等《秦汉简史》 |

| ⑦ | 王莽过于迷信儒家经典,将理想当成现实,确定了完全脱离实际的过高目标。他既缺乏合理的改革方案,也没有推行到底的决心,很快以失败告终。 | 刘泽华主编《中国通史教程》(第一卷) |

| ⑧ | 王莽依照《周礼》设计了一套披着复古外衣的改造蓝图,主要内容有王田奴婢政策等……违背了社会发展的客观规律,……既不符合客观实际,又无法满足农民的土地要求。 | 孟祥才《秦汉史》 |

| ⑨ | 王莽的经济政策无论如何是在追求平均主义。由于以往土地、奴婢的自由买卖,造成大土地所有者对农民的压迫。哀帝时期(此时王莽已经控制朝政)实行“限田”。 | 【日】鹤间和幸《始皇帝的遗产:秦汉帝国》 |

①进一步增强我国的国防力量,并改善全国的工业布局

②建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系

③凝练、概括出“爱国、敬业、诚信、友善”等价值准则

④“艰苦创业、团结协作、勇于创新、无私奉献”的三线精神

| A.①③ | B.①④ | C.②③ | D.②④ |