材料一

全名为“明武略将军太仓卫付千户尚侯声远墓志铭”。周闻,本姓尚,字声远,太仓卫武官,生于安徽合肥,死后葬于太仓,曾连续参加了郑和船队第三至第七次下西洋,因出海有功由卫百户升任副千户。该墓志铭五十一厘米乘以五十一厘米见方,厚十一厘米,铭文正楷小字,全文28行,满行27字,共669字,记载了周闻的一生经历及勋业,特别提到了周闻五次下西洋活动的日期,即永乐七年、十一年、十五年、十九年和宣德六年,其中永乐十九年载,“中道取回”。永乐二十二年尚有一次筹划中的远航,但因“仁庙(仁宗)诏停止之”而没有进行。

材料二

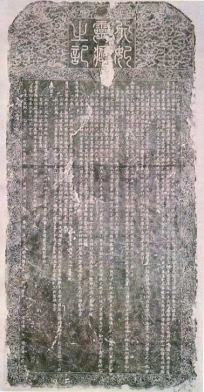

长乐《天妃碑》全名为《天妃灵应之记》碑,又称《天妃之神灵应记》碑,俗称“郑和碑”。大明宣德六年(公元1431年),正使太监郑和、王景弘和副使太监李兴、朱良等人在第七次出使西洋前夕,寄泊福建长乐以等候季风开洋,在重修长乐南山的天妃行宫、三峰塔寺并新建三清宝殿之后,镌嵌《天妃灵应之记》碑于南山宫殿中。碑以黑色页岩为料,高1.62米,宽0.78米,厚0.16米。碑额书有小篆“天妃灵应之记”六字,其中二字残损。字框的上端及两侧阴镌线刻如意云气纹,顶端正中涌出一轮圆月,石碑正文四周镌刻着缠枝蕃莲花纹。正文楷书直下计31行,首行68字,全文共1177字,除9字磨损外,尚可完整辨识。碑文记述明永乐三年至宣德六年(公元1405年—1431年)间,三保太监郑和奉使统率远洋船队百余艘,以先进的航海技术七次下西洋的经历。

(1)比较材料一、材料二的史料价值的异同。(2)依据材料结合所学比较郑和航海与新航路开辟的不同。

材料一 汉武帝时期,张骞出使西域开辟了中西交通之路。汉代政府在河西设驿站,保护丝路上的使者、商贾。汉朝派赴中亚的各国使节、追逐厚利的冒险商人以及西行者相望于道。中国的丝绸、漆器和铁器运往中亚。大宛的葡萄、乌孙的黄瓜、奄蔡的貂皮,以及异城的杂技、胭脂、音乐绘画艺术和风土人情也传入中土。随着佛教传入中国,佛教文化深深影响了中国传统文化。汉灵帝时兴起“胡化”浪潮,“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡空筷、胡笛、胡舞,京都贵威皆竟为之。”总之,汉代形成了中外文化交流的第一个高潮时期。

——摘编自韩养民《汉代的中西文化交流》

材料二 近代中国对西方的认知,并非出于自觉,而是在西方的武力入侵下迫不得已做出的自保之举。西方的坚船利炮打碎了中国天朝上国的美梦,西方成为近代中国发展的一个“榜样”,洋务运动、戊戌变法、清末新政、辛亥革命、五四运动,中国近代史上的每个大事件无一不带有西方的色彩。然而,中国认识西方和学习西方的过程,同样是中国挽救颤势、徐图自强的过程,是中国人抵抗外侮、重塑民族自尊的历史进程。总之,近代中国各种西方观的演变,具有强烈的中国特征和时代特征。

——摘编自徐启瑞《近代以来中国西方观的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代中外交流的特点,并分析汉代出现中外文化交流高潮的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代前期国人对西方认知历程的特征。

| A.托马斯·莫尔是坚定的马克思主义思想的追随者 |

| B.空想社会主义是人文主义思想的组成部分 |

| C.很好的体现出了托马斯·莫尔主权在民的思想 |

| D.英国资产阶级革命有广泛的群众基础 |

材料

上世纪50年代初,中国共产党领导中国人民拉开了社会主义建设的大幕。在江有生的笔下,波澜壮阔的具有史诗意义的行动,浓缩成一个极具代表性且真实、亲切的场景。期盼美好生活的老奶奶手中的尺子,和测绘队员手中的尺子在这里相遇了。这是一次真实的相遇,也是一次精心设计并不留设计痕迹的不期而遇。漫画《两把尺》在向读者传递精神、传递力量的同时,确立了作品本身的史诗级地位。

——摘编自肖承森《致敬筑梦人》

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国现代史的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)| A.为美国霸权主义政策提供辩护 | B.顺应政治多极化趋势 |

| C.大国崛起应该走和平发展之路 | D.顺应经济全球化浪潮 |

| A.主要依靠社祀来加强统治 | B.宗教信仰受到官府严格控制 |

| C.统治者重视减轻民众负担 | D.利用精神信仰强化等级秩序 |

材料一 在对于时局的估量和伴随而来的我们的行动问题上,我们党内有一部分同志还缺少正确的认识。他们虽然相信革命高潮不可避免地要到来,却不相信革命高潮有迅速到来的可能。因此他们不赞成争取江西的计划,而只赞成在福建、广东、江西之间的三个边界区域的流动游击,同时也没有在游击区域建立红色政权的深刻的观念,因此也就没有用这种红色政权的巩固和扩大去促进全国革命高潮的深刻的观念。他们似乎认为在距离革命高潮尚远的时期做这种建立政权的艰苦工作为徒劳,而希望用比较轻便的流动游击方式去扩大政治影响,等到全国各地争取群众的工作做好了,或做到某个地步了,然后再来一个全国武装起义,那时把红军的力量加上去,就成为全国范围的大革命。

材料二 就会明白红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式,和半殖民地农民斗争发展的必然结果;并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。

——以上材料均选自毛泽东《星星之火,可以燎原》

(1)依据材料概括毛泽东主张。(2)依据材料并结合所学,评析毛泽东撰写《星星之火,可以燎原》。

| A.宣扬了社会主义精神和共产主义理想 | B.探索出革命文化宣传工作的全新形式 |

| C.开创了苏联现代主义革命文学的先河 | D.描绘了苏联完成工业化后的美好画面 |

| A.是新时期对高质量发展的有益探索 | B.旨在推进依法治国的方略 |

| C.印证社会主义市场经济的巨大成就 | D.拉开了经济体制改革序幕 |

| A.加强中央权威 | B.维护社会稳定 | C.调和大臣矛盾 | D.提高行政效率 |