材料一 英国资本主义是超越其国界发展的。19世纪上半期,在工业革命的推动,同时也在生产过剩危机的驱策下,英国资产阶级把眼光转向未来的新市场,转向拉丁美洲新独立的国家,转向日趋衰落的土耳其帝国、亚洲殖民地印度、统一封闭的中国,并采取了战争、签订不平等商约、商品倾销和资本输出四种不同的方式。

——摘编自郭曦晓《鸦片战争与英国资本主义经济的扩张》

材料二 第二次世界大战已经使英国的威胁成为历史的陈迹。苏联成为惟一可与美国抗衡的大国,并展开了对美国石油霸权的核心区域中东的渗透。面对苏联社会主义“新的威胁”和中东民族主义的高潮,此前为各自的石油资本在中东频频斗争的美英两国,迅速联合起来。中东石油支配权之争,是赤裸裸的霸权角逐,是美国进行冷战并最终搞垮苏联的战略工具。阿拉伯人民“石油武器”的使用,石油输出国组织1973年提高油价的决定,引发了第一次“石油危机”,沉重打击了美国的石油霸权,冲击了旧国际经济秩序,从而引爆了战后西方规模最大的经济危机。

——摘编自舒先林《冷战时期美苏博弈中东石油及其现实启示》

材料三 中国在外交领域“已经成为多极世界的伟大构建者”,英国学者马丁·雅克如是评价。“和平学”之父约翰·加尔通认为,“以整体意识、全球思维、人类情怀打量这个世界,正是中国的大国外交提供的新‘世界观’。”修之于天下,其德乃普。中国走和平发展道路,不是权宜之计,更不是外交辞令,而是从历史、现实、未来的客观判断中得出的结论,是思想自信和实践自觉的有机统一。

——人民日报《为人类和平与发展的崇高事业而共同奋斗》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英国资本主义能够“超越国界发展”的原因及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括二战以来世界格局发展的基本特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,就中国构建“多极世界”的理念与实践谈谈你的认识。

材料一 铁路建设是近代工业文明的主要标志之一、如同布罗代尔所说:“历史,从来都是在道路的两旁生根发芽的。”19世纪德国的铁路建设对德国工业化的作用溢于言表,既促进交通运输业的发展,也刺激了煤炭、钢铁、机车工业的高速发展。到1852年,以普鲁士为中心的铁路网建立起来,它以独有的威力闯入各种旧有的生活习俗,例如人口流动变得更加方便与频繁,子女日益脱离大家庭而变得愈加独立,传统的生活方式受到挑战,也让生活在城市的人更容易接受新思想和新观念。

统一市场的形成进一步壮大了德国资产阶级力量,资产阶级力量的壮大又推动了小德国地区同普鲁士经济一体化,普鲁士通过控制全德铁路网而成为德国诸邦中的领军人物,从而带动了德国的工业化,并且使德国迅速成为世界强国。

——摘编自谢祥凤《试论19世纪德国铁路建设在工业化的作用》

材料二 侨界领袖陈嘉庚曾在抗战结束后,就提出了铁路建设方案:一方面引进外国技术和设备,另一方面利用本国生产的原料,可节省费用。1950年,陈嘉庚表示福建人民“困苦难可言喻”与当地“未有一寸铁路”关系密切。“鹰厦铁路的通车,对于开发福建富源为社会主义建设服务具有巨大作用。”他注重海堤建设,认为它有助于厦门的长远发展,还把厦门岛与陆地连接成半岛,将厦门港口与铁路相联动,充分发挥铁路的枢纽作用。在杏集海堤的建设中,面对苏联专家的意见,他则从厦门的实际情况出发,强调发挥地利的优势。陈嘉庚从国家基础建设、交通体系发展的整体出发提出了许多建设性意见。在他的推动下,1956年建成的鹰厦铁路,结束了福建省“手无寸铁”的历史。

——摘编自谭小伟《陈嘉庚与新中国铁路建设——以鹰厦铁路》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪德国铁路建设的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,从鹰厦铁路的建设中概括陈嘉庚的铁路观。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对铁路建设的认识。

材料一 1750年的英国,家境殷实,发财心切,“人们都在为了市场销售而努力生产”。他们的逐利本能,指向“廉价与简单”;瓦特改良的蒸汽机很快被抬进纺织厂。他们的利益诉求,直接影响议会;于是政府顺水推舟,沿用旧制度,应付新问题。假如说土地兼并与新教伦理为英国打下工业化的基础,那么“亦商亦战的海上力量”则是其腾飞的重要支柱。可以说:“英国工业经济,是从其与欠发达世界的商业交往中成长起来的”。工业化后的英国,农业在国民经济中的比重日益下降;城市人口逐渐超过全国总人口的50%;“整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级”。煤烟尘和水蒸气的结合也使伦敦成了世界著名的“雾都”。工业化改变了英国自身面貌,也大幅改写了国际地缘政治。

——摘编自赵一凡《英国现代化奇迹》

材料二 20世纪20年代后期,苏联与各资本主义国家的摩擦、矛盾时有出现,并面临着经济封锁等联合敌对行动。与此同时,新经济政策放宽了出租土地和雇佣劳动的限制,富农阶层和耐普曼阶层(资本主义分子)逐渐崛起,并引发一系列社会冲突。1925年,斯大林指出要“利用现有的资源来全力推进我国工业,从而加速整个经济的发展。”1926 年起,苏联通过开展增产节约运动、发行“工业化公债”和农业集体化运动,满足工业化的粮食供应和资本积累。工业化开始后,苏联一面加强对经济的计划领导,一面着手在工业管理体制进行调整与改组,最终形成“部——总管理局——企业”的部门管理体制。在13年的工业化期间,苏联重工业在全部工业中的比重从20世纪20年代末的39.5%上升到1940年的61%,其代价则是农业经济和消费品生产长期落后,同时出现党政不分、以党代政的现象。

——摘编自陆南泉《斯大林工业化道路再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述英国工业化的有利条件及其对英国的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联工业化的历史背景。综合上述材料,指出与英国工业化相比,苏联工业化的不同之处,并谈谈你对工业化的认识。

材料一 日耳曼人在迁移过程中很注意学习罗马人的先进生产技术和文化,他们向罗马人学习织布、造船、金属加工等技术。在造船方面,早在公元3世纪时,日耳曼人已能制造有14对人划桨的大柞木船,并从罗马人那里学会了使用船帆。至公元5世纪末,日耳曼人在金属加工方面已“达到了相当高的水平”。在精神文化上,日耳曼人的法律,即“蛮族法典”,如法兰克人的“萨利克法典”也深受罗马法的影响。罗马人的文化已深入到日耳曼人的内地,在莱茵河、美茵河、多瑙河一线的日耳曼人驻地都留下了罗马人的城堡、戏院、浴场、雕刻物等遗址。在罗马人的影响下,日耳曼人内部开始出现了贫富分化,一些人成了富商、银行家。日耳曼人在罗马化的过程中大踏步地向文明迈进。

——摘编自刘爱兰《试论民族大迁徙对古代中国与西欧文化发展的影响》

材料二 1607年至1776年这场英国向北美的移民运动无疑对美国的历史产生了深远影响。早在17世纪前半期,北美殖民地创立后不久,就开始出现了比较民主化的议会,这些议会基本上是英国议会的翻版,尽管它们也具有一些独特的北美色彩。同时,早期的英国拓荒者在带去资产阶级民主和自由思想的同时,也“奠定了以盎格鲁—撒克逊文化为主体的美国文化的基调,其中最主要的标志就是白人新教英语文化。”……英国的家长制成为殖民地习惯性的伦理制度,丈夫可以任意鞭打妻子,已婚妇女没有任何法律地位,鞭笞、毁坏肢体等各种体刑方法在北美殖民地极为普遍。英籍移民还认为,只有白色盎格鲁—撒克逊新教徒才是优越的种族,其他民族均是劣等民族。

——摘编自向玮《浅析北美殖民地时期的英国移民(1607-1776)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括日耳曼人在“罗马化”过程中的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析英国殖民者对北美文化的影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移与文化发展的认识。

材料一 全世界的国际移民(外籍人口)由1965年的7500万增长到1990年的1.2亿,期间年增长率达1.9%。1990—1995年发达地区的人口增长中,有45%来自国际净迁入。欧洲、北美和澳大利亚—新西兰为净迁入地区,而非洲、亚洲、拉美为净迁出地区。北美和澳大利亚—新西兰的人口增长的1/3来自国际迁移,欧洲人口增长的88%来自国际迁移。二战后初期,大多数移民从事制造业和公共服务业。从80年代开始传统行业的劳动力需求减少,贸易、金融等行业的就业机会增加,全球劳动力的流动呈现出新的趋势。

——摘编自邬沧萍、陈卫《世纪之交的全球人口问题》

材料二 在世界范围内的跨国和跨区域人口迁移流动,特别是在多族裔的跨国、长距离人口迁移快速发展的背景下,“文化适应”“文化扩散”“文化融合”等问题日益凸显。人口迁移流动虽然能够使人才、技术和资金得到更为合理的配置,但复杂多样的全球人口流动也可能引发族裔间、群体间等深层次的排异反应,如与移民相关的种族矛盾及社会撕裂问题等。

——摘编自陆杰华《全球人口结构的变迁趋势及其经济社会影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪后半叶国际人口迁移的基本趋势,并分析其形成原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对人口迁移带来的文化交流与碰撞的认识。

材料一 公元前4千纪末,两河流域迈进了文明的门槛,经济社会有所发展,利益主体日益多元化,社会矛盾凸显。司法审判、调解仲裁和神明裁判这三种化解冲突的模式尤其引人注目。古代两河流域居民崇尚法治,并创制了较为完善的诉讼制度,但相较而言,与司法审判相关的文献并不十分丰富,因为大量争端并没有进入司法程序,而是在庭审前达成了和解。调解仲裁成为两河流域居民化解纠纷的常用手段。古代两河流域没有专门的人员和机构调处争端,多方人员和机构均可以充当争端调停人和仲裁者,既可以是各级官员和公民大会等机构的成员,也可以是家族长老和商业组织首领,还可以是专职法官。调停人和仲裁者是发生纠纷的双方选定的个人,他们所做的裁决被双方认可,其效力犹如法庭做出的判决。两河流域的神明裁判主要有两种形式:一种是神誓法,另一种是神判法。无论是神誓法还是神判法,都是把辨析案件的是非曲直诉诸于超自然的力量。

——摘编自国洪更《古代两河流域的纠纷解决机制》

材料二 西欧中世纪仲裁机制的基本流程是:争端双方协议仲裁,邀请仲裁员,后者听取双方的陈述并宣布仲裁结果,最后是仲裁结果的执行。中世纪并没有专门的仲裁协议,仲裁协议是争端双方和谈或和平条约的组成内容,而这些和谈或和约往往包含若干主题的协议。只要当事人有意愿且行动自由,就能够达成仲裁协议,将任何类型的争端付诸仲裁。大量中世纪国家之间争端的仲裁案件和仲裁协议表明,争端被赋予法律属性,并且仲裁机制广泛参与中世纪政治文明的塑造中。仲裁结果由仲裁员在一个极富仪式性的场合宣布,争端双方需要以口头或书面方式公开表示是否接受和执行裁决结果,并通过宣誓、抵押担保、见证人监督的形式保障落实。

——摘编自卢兆瑜《论中世纪仲裁机制对西欧政治文明的形塑》

(1)根据材料一,分析调解仲裁成为两河流域居民化解纠纷的常用手段的原因。(2)根据材料一、二,概括两河流域仲裁与西欧中世纪仲裁的共同点,并谈谈仲裁机制对社会发展的积极意义。

材料一 美国棒球外交早在19世纪末,美国棒球队通过环球巡演,扩大商业利益,提高国际影响力。战后,美苏展开激烈的体育竞争。1956年,美国国会通过《国际文化交流与贸易参展法》,成立专门的体育机构,同时积极利用非政府组织和私、组织参与体育文化交流。美国棒球队推出全球追捧的著名球星、派出代表团访问、《体育画报》高频率宣传,以展示“美国经济、社会制度下的美国人民所取得的文化成就”。冷战结束后,“棒球外交”成为克林顿推行经济全球化战略、缓和美国外交紧张局势的助推器。1999年,美巴“棒球外交”解开了美国和古巴之间的外交冰封状态。

——摘编目刘佳《棒球运动与美国对外政策》等

材料二 中国乒乓外交

1953年,中国首次参加在罗马尼亚举行的乒乓球锦标赛,成为国际乒联正式会员。由于帝国主义国家阻挠,蓄意制造“两个中国”的阴谋,中国退出奥委会等组织,国际乒联在这一时期成为唯一一个中国与之保持正常关系的国际组织。1971年,“小球转动大球”的“乒乓外交”打破了冷战时期的外交僵局,书写了历史佳话。改革开放后,乒乓球援外项目、亚非拉乒乓球友好邀请赛、“一带一路”国际乒乓球邀请赛、刘国梁担任中国乒乓球协会主席等对书写大国特色外交发挥积极作用。

——曹犇《“乒乓外交”50年:试论新中国成立后乒乓球在体育外交中的作用》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括中美体育外交的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中美体育外交的影响有何异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对“体育外交”与“构建人类命运共同体”关系的认识。

材料一 早在《大清律例》制定前,清王朝就将所行律令“颁行天下”,责令外藩蒙古以及新归附的各地区民众晓谕遵行。全国大致统一后,清朝统治者更加重视对民族地区的治理,施以教化,树之风声,“俾荒服之人,咸昭法守,斯尤大同之郅治”。雍正四年(1726年),大规模的“改土归流”在西南地区施行,清朝还在川滇黔湘等少数民族聚居地区设立府县,把各族民众编入民户,并将无主荒地“量与牛种银两,劝令开垦”,兴建水利工程,推广先进生产工具和生产技术。清王朝在制定政策时讲究“修其教不易其俗,齐其政不易其官”,《蒙古律例》《新疆律令》等条例的颁布突出反映了这一点。清朝在外藩蒙古实行盟旗制度,在新疆设官建制并保留部分伯克、扎萨克制度;在青海,西藏等地实行政教结合的治理模式。

——摘编自娄梦然《清前期“大一统”的多重内涵》

材料二 1949年以后,民族区域自治实践不断深化,不同层级的民族自治地方逐步建立。20世纪50年代初,在中国共产党准确判断中国民族问题面临的任务,即在“帮助他们彻底实现民族平等”的基础上,中央人民政府在国家和地方权力机关建立了专门的民族委员会,完善调节民族关系机制,有力地推动了党的民族政策的执行。1952年,政务院制定的《各级人民政府民族事务委员会试行组织通则》详细规定了中央及地方民族事务委员会的性质、主要职能以及地方民族事务委员会的工作制度等。

——摘编自周竞红《当代中国民族关系建构70年》

(1)根据材料一、概括清朝前期民族政策的特点,并结合所学知识分析其历史作用。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出清朝前期和新中国成立初期处理民族问题的主要区别。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对新时期我国民族工作的建议。

材料一 宋初统治者惩五代之弊,将重建礼制作为恢复秩序的重要环节。建隆元年,宋太祖君臣详定宗庙制度,厘定牲牢等级,恢复封禅、籍田等各项重要礼仪制度。开宝四年,太祖命刘温叟、李昉等人以唐朝旧典为基础,编修《开宝通礼》。太祖对礼官的出身颇为看重,选任时须“以诸道前资宾幕、州县京官、黄衣、诸司守选人充”,同时核查其出身、履历。因士庶之家车服多有逾僭,宋太宗下令对“冠服、居室、器用、车马之式”作出规定,后又厘定鞍髻、服带、头巾等制。雍熙二年,太宗获悉岭南有“不循教义,有亏礼法”的风俗,便下诏诸州长吏严加训诫,革除杀人祭鬼、病不求医及僧侣置妻等陋俗。太宗亲自书写《孝经》碑刻,以示重视孝悌之道。对于有孝行的个人则加以旌表,还在民间访查德业纯茂之人,推举入官。

——摘编自陈峰等《宋初两朝礼制的重建及其历史影响》

材料二 现代立宪国家,无论君主共和,皆有政党。其投身政党生活者,莫不发挥个人独立信仰之精神,各行其是。……孔子生长封建时代,所提倡之道德,封建时代之道德也;所垂示之礼教,封建时代之礼教。……封建时代之道德、礼教、生活、政治……于多数国民之幸福无与焉。……共和思想流入以来,民德尤为大进。……袁氏称帝,冯、段诸公,竟不以私交废公义,唐、蔡、岑、陆,均功成不居。……国民党人,苦战余生,以尊重约法之故……此非共和范为民德之效耶?

——摘编自陈独秀《孔子之道与现代生活》(1916年《新青年》第2卷第4号)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋初重建礼制的措施及积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,简析陈独秀批判儒家礼义的时代背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈礼乐文化的时代价值。

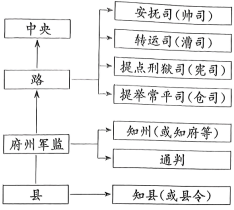

材料一

——摘编自张海鹏徐蓝等《中外历史纲要(上)》

材料二 陕甘宁边区以“三三制”为原则的参议会制度,是我们党在延安时期成功执政的政权组织形式。边区第二届参议员219名,除共产党员外,民主党派和无党派人士占86人;常驻议员9人,其中党外人士6人;党外进步人士担任乡长以上各级行政领导的有3592人。边区浓厚的民主与抗日氛围,与国民党的假民主、真独裁形成了鲜明对比。在抗战最艰苦的时期,根据地各阶层人民出资出粮出人力,各方进步人士积极献计献策。如陕北著名士绅李鼎铭等11名参议员提交的“精兵简政”议案,在边区和各抗日根据地推开后,达到了精简、统一领导、反对官僚主义、提高效能、节约五大目的。同时,抗战期间有4万多名有志青年经过敌占区到延安,爱国青年们讲:“打断骨头连着筋,扒了皮毛还有心,只要我还有一口气,爬也要爬到延安城。”

——摘编自中国人民代表大会制度理论研究会《人民代表大会制度从这里走来》

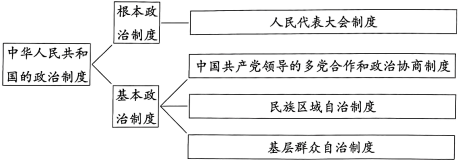

材料三

(2)根据材料二并结合所学知识,概括陕甘宁边区参议会制度的特点并分析其历史贡献。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国不同时期政治制度与社会治理的认识。