1 . 阅读下列材料,并回答问题

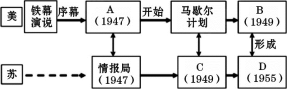

材料一二战后,由于国家利益的冲突和意识形态的不同,美苏两国由战时的同盟关系转而走向对抗,在政治、经济、军事领域采取了一系列的对抗措施,根据所学知识完成下面的图示:

(1)上图中A、B、C、D分别指什么事件?结合所学知识指出“马歇尔计划”对欧洲产生的主要影响?

材料二20世纪50年代后,西欧各国惊人地东山再起,这一复兴同中国日益增长的实力和自信一起导致了一种全新的世界政治格局,这实质上意味着全球地方主义的恢复——至少从政治上来看是如此。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“全球地方主义的恢复”是指什么?有哪些主要表现?

材料三

|

|

(3)材料三所示图片反映了国际格局发生了怎样的变化?对以后的国际格局产生了什么影响?

法制是人类几千年文明积淀的精华。自古至今,法律都起着保障社会稳定和推动社会发展的作用。

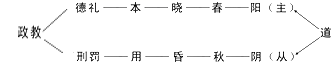

材料一 《唐律疏议·名例》在其开篇中说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,两者犹昏晓春秋阴阳相须而成者也。”从概念上讲,“德礼”是儒家的,“刑罚”是法家的,“昏晓春秋阴阳”是道家的,诸多思想在国家法典中融为一体,自西汉以降中国法律发展到唐代逐渐“臻于完善”,并成为影响整个儒家文化圈的法律原理结构(如下图示)。中华法系强调效法自然,追求人与自然的和谐……有趣的是,罗马法系也多次出现“自然界”一词,这似乎提醒我们,两者之间有某些相似之处。

——《中华法系与罗马法系的原理及哲学》

材料二 《十二铜表法》以习惯法为基础,有原始的同态复仇等条款,这是古代社会普遍存在的现象。孟子说:杀人父者人亦杀其父,杀人之兄者人亦杀其兄。蒙古人带有原始草原部落的传统入主中原,因此元朝法律还有,子殴死杀父仇人,不但无罪,还能得到仇家五十两丧葬费的赔偿。

——任世江《高中历史必修课程专题解析》

材料三 为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》

(1)根据材料一,概括中国古代法律的特点。

(2)根据材料一、二,指出中西方法律的相同点。

(3)材料三反映了怎样的思想?以社会主义现代化建设时期的具体史实说明我国是如何实践这一思想的。

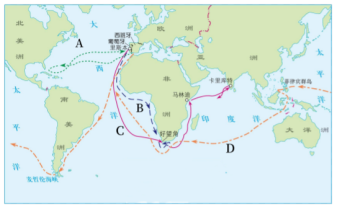

材料一

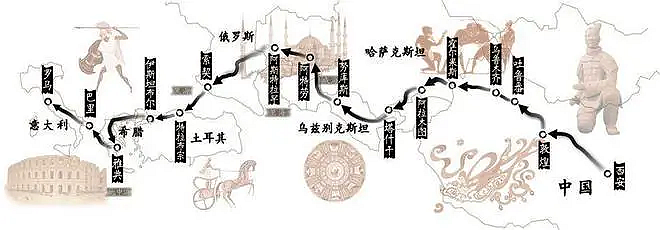

汉朝与罗马帝国交往的主要路线示意图

古典时代(公元前500-公元500年)之前,远距离贸易存在很大的风险。在古典时代,两方面的发展降低了旅行的风险,刺激了远距离贸易。首先,统治者出于军事和管理国家的目的,大力投资修建道路和桥梁,客观上促进了国内贸易的发展。其次,古典社会建立起来的庞大帝国往往彼此相连。当这些帝国彼此之间没有直接的对抗和冲突时,整个欧亚大陆和北非的广大地区就会出现一派和平的气息。远距离商贸的成本降低了,商品经营的规模急剧扩大。

——摘编自杰里·本特利等《新全球史》

(1)据材料一,概括古代远距离贸易发展的条件。

材料二 (欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。

——【美】艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

(2)据材料二,概括“哥伦布大交换”的特点。据材料并结合所学知识简析“哥伦布大交换”的积极影响。

材料三 全球经济治理面临着全球化再平衡的挑战,国家利益主导下的霸权困境、多层次治理模式下的规则困境、多极化趋势下的公共选择困境日趋严峻,全球经济治理亟待转型。“一带一路”合作机制通过其开放性、包容性和共赢性的制度选择,成为中国在国际经济格局重塑的趋势下,深度参与并推动全球经济治理转型的必由之路。

——摘自隋广军、查婷俊《全球经济治理转型:基于“一带--路”建设的视角》

(3)有学者认为“一带一路”合作倡议“根植于历史,更面向未来”。依据材料并结合所学知识谈谈你对该观点的理解。

材料一 在中国的人文主义文化传统中,对人的价值及尊严是十分崇尚的。儒家重视人的价值,儒学是中国文化的主流。自孔子始,便一再地强调“入世”。“务民之义,敬鬼神而远,可谓知矣。”孔子自己也坚守“不语怪、力、乱、神”,把人事放在首位。“未能事人,焉能事鬼”,说明孔子具有比较强烈的非宗教意识和倾向。孔子之后,儒家也基本上是反宗教、反出世的,儒家学者都十分强调人事。儒家的《四书》,即<大学》《中庸》《论语》《孟子》,这些儒家的经典,也没有主张超世脱俗的言论,都是针对现实社会需要的。

——摘编自丁卯<政治规约与思想传播——历史视域下的解放区木刻研究(1937—1945)》

材料二 我国古代、近代历史上,与王朝兴替伴生是孔子思想的“死”与“活”,是孔子的“死去”与“活来”。比如武汉大学哲学学院彭富春教授在《死去的孔子与活着的孔子》一文中就指出:“通过对于孔子思想边界的区分,一方面,我们看到了孔子活着的思想,在一个无序的世界里建立秩序,在一个无爱的时代里宣扬仁爱;另一方面,我们也看到了他死去的思想,礼制束缚了个体的生长,仁爱限制了情感的丰富。”“一个死去的孔子只会讲《论语》中的话,一个活着的孔子则会说出我们时代的智慧箴言。”"

材料三 儒家思想在古代中国发展示意图(如下图)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出影响中国古代儒家“反宗教”的历史因素。

(2)阅读材料二、三,提炼一个观点,并结合史实进行阐述(要求:观点明确、史实准确、史论结合、条理清楚)

材料一 新航路开辟示意图

材料二

奥理特斯《寰宇全图》(1570年)哥伦布航海日记手稿(部分)

《哥伦布传》(1998年)《哥伦布大交换》(2017年 )

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图中四条航线开辟的相关史实(包含航海家及对应航线)。

(2)材料二是“哥伦布发现新大陆”的相关材料,请从中选取对该主题研究价值最大的两份材料,并说明理由。

材料1:

材料2:(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大皆决于上”。

——《史记》

材料3:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料4:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

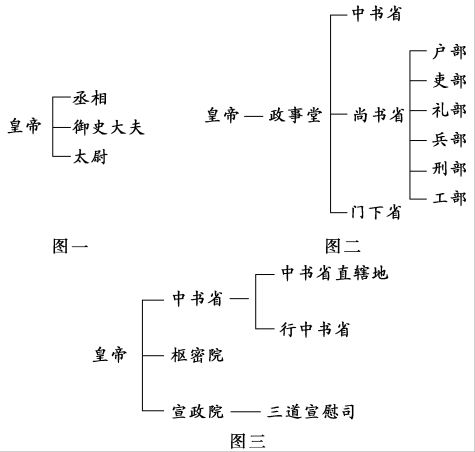

(1)根据材料1中的示意图,指出图一、三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料2中的“上”指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料3、4反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

7 . 经济全球化趋势下,中国政府提出了“一带一路”的对外开放战略。“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。阅读下列材料,回答问题。

材料一:汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并延伸到西亚乃至欧洲……隋唐时期全国统一,陆上丝绸之路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登州、扬州、明州等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易……两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度……与宋朝有海上贸易往来关系的国家60个以上……

——齐涛《中国古代经济史》

材料二:19世纪前期世界殖民和贸易示意图

材料三:“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”),这条世界上跨度最长的经济大长廊,发端于中国,贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域,东牵亚太经济圈,西系欧洲经济圈。中国与沿线各国在交通基础设施、贸易与投资、能源合作、区域一体化、人民币国际化等领域,必将迎来一个共创共事的新时代。

——摘编自央视网新闻述评

(1)根据材料一,归纳中国古代对外贸易的特点。

(2)根据材料二和所学知识,概述当时世界经济全球化的特征。简析当时中国政府是如何应对经济全球化的浪潮的?

(3)根据材料三和所学知识,试分析我国实施“一带一路”设想可行性的历史条件及其对我国经济发展的重要意义。

材料一:下图是丝绸之路示意图。

材料二:“冲击—反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。

材料三:“认清了我们的祖宗和我们自己的罪孽深重,然后肯用全力去消灾灭罪;认清了自己百事不如人,然后肯死心塌地的去学人家的长处。……八股、小脚……等等‘有文化’的崩溃,全不是程颢、顾亭林、戴东原……等等圣贤的功绩,乃是与欧美文化接触之后,那科学工业造成的新文化叫我们相形之下太难堪了,这些东方文明的罪孽方才逐渐崩溃的……应该虚心接受这个科学工艺的世界文化和它背后的精神文明,让那个世界文化充分和我们的老文化自由接触,自由切磋琢磨,借它的朝气锐气来打掉一点我们的老文化的惰性和暮气。”

——胡适《再论信心与反省》

(1)请根据材料信息并结合经济、文化、外交方面的相关史实说明丝绸之路的重要性。

(2)请结合所学知识,从洋务运动 维新变法运动 辛亥革命 三例中任选一例论证“冲击—反应”模式的合理性。

(3)据材料三概括胡适先生的主要观点,并作出简要评价。

第一组:比较法

材料一:《中华民国临时约法》(1912年)

第二条中华民国之主权,属于国民全体。

第十六条中华民国之立法权,以参议院行之。

第三十条临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律……

材料二:《中华人民共和国宪法》(1954年)

第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

(1)《中华民国临时约法》和《中华人民共和国宪法》各自性质是什么?20世纪50年代,我国在建设中国特色社会主义民主政治制度方面取得了哪些重大成就?

第二组:图示法

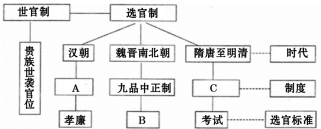

材料三:一同学绘制了“中国古代选官制度演变示意图”

(2)根据所学知识,在图3中字母处填上相应的内容。

第三组:多位联系法

材料:

(3)根据材料四图片提示,在中国近代史上,南京见证了哪些重大事件?

10 . 国家的外交事务既是一国政治活动的重要组成部分和内政的延续,也是其综合国力的体现。阅读材料,回答问题。

材料一:新中国采取了两种建交方式,一是对苏联和东欧国家(除了南斯拉夫)采取承认即是建交的方式,二是对资本主义国家采取先谈判后建交的方式,“你对我好,我也对你好;你对我不好,我也对你不好”。关于对待新兴民族独立国家的态度,1949年12月,毛泽东针对缅甸要求与新中国建交的问题指出,要先谈判后建交,认为这是“完全必要的,对一切资本主义国家都应如此”。

——任晓伟《新中国建立后毛泽东对国际政治的认识演进和中国外交战略的调整》

(1)根据材料一,概括指出新中国初期外交的基本方针及建交方式的特点。

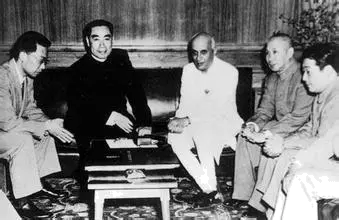

材料二:

1954年周恩来访问印度 周恩来在万隆会议上的发言

乔的笑 毛泽东会见尼克松

(2)结合所学知识,指出材料二中四幅图片分别反映的新中国外交成就及其影响。

材料三:20世纪90年代后期,中国外交已经出现一些转型迹象,而且越来越明显。其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

——刘胜湘《中国外交的周期性、波动性和趋势性与外交转型》

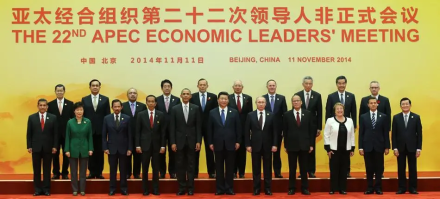

材料四:

2014年习近平访欧行程示意图 2014年11月北京

(3)根据材料三和所学知识,分析指出新时期中国外交“转型”的时代背景。根据材料四和所学知识,概括新时期中国的外交特点。