材料一 在《新青年》的同人中,曾经有一个共识,就是二十年内只谈文化,不谈政治。这个主张是胡适提出来的,凸显了新文化运动的思想启蒙色彩,而不是一场社会革命运动。

——叶曙明《重返五四现场》

材料二 五四运动的胜利真正体现了人民革命的胜利。吴玉章描述他参加五四运动的感受说,“从前我们搞革命虽然也看到过一些群众运动的局面,但从来没有见到过这种席卷全国的雄壮浩大的声势。在群众运动的冲击震荡下,整个中国从沉睡中复苏了,开始焕发出青春的活力”。

——汤奇学《<中国近现代史纲要>学习指导》

材料三 代表们正是依据这页纸,字斟句酌,拟定党的纲领。这份党纲每一条字数都不长,但力透纸背。党纲每通过一条,船舱里便会响起一阵掌声。会议首先通过中国共产党第一个纲领。党纲开宗明义第一条即是“本党定名为中国共产党”。

——张黎明《中共一大研究述评》

(1)根据材料一并结合所学,指出新文化运动时期胡适推动“思想启蒙”的史实及当时“思想启蒙”的旗帜。

(2)根据材料二并结合所学,指出“人民革命胜利”的直接成果。分析五四运动对中国共产党成立的积极作用。

(3)指出材料三中的“船”所在的城市。结合所学,简述“会议”明确的中国共产党的奋斗目标。

材料 为建立战后世界新秩序,战胜国列强于1919年1月18日召开了历时半年的巴黎和会。在怎样处理战后问题上,战胜国列强各有打算。美国总统威尔逊在第一次世界大战结束前提出“十四点原则”,希望凭借美国的经济实力,夺取世界霸权。法国的目标是确立自己在欧洲大陆的霸主地位。英国推行“均势”政策,企图主宰欧洲和维护世界霸权。意大利根据其经济军事实力,企图称霸东地中海。日本妄图独占中国,称霸亚太地区。

1920年1月10日,《凡尔赛和约》生效,国际联盟宣告成立。盟约规定它是制裁侵略,维护和平的机构。这不过是一句空话,实际上它是帝国主义列强维护战后资本主义世界新秩序的工具。当时参加国联的有44个国家。由于美国国会拒绝批准《凡尔赛和约》,美国没有加入国联,最后国联由英法控制。

——摘编自傅孙铭《世界通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括凡尔赛体系建立的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析凡尔赛体系及国联成立的影响。

材料一 对于鸦片战争,中西方学者有着不同的称谓。这反映出各自文化阵营关于此次战争目的的看法差异,中国学者一般将此次战争称为“鸦片战争”,认为是反对走私的正义护国战争;而一些西方学者则将其称为商业战争,认为是为了打破贸易不公的局面。费正清就曾经提到:鸦片战争的爆发是因为中国没有以平等的状态参与到国际交往中,而英国却以武力打破了这一现状。

材料二 回顾中国传统文化发展历史,清末的鸦片战争成了一个分水岭,在此之前中国传统文化以单向度的输出为主要交流模式。这个特点持续的时间长、稳定性高。然而,鸦片战争之后产生了颠覆性的变化,随之而来的西方文化劲风急吹,使得中西文化产生了巨大的碰撞与冲击,因此形成了中西文化的角力,为中国传统文化的传承与更新提供了契机。在鸦片战争之后,魏源和林则徐提出“开眼看世界”,中西文化的交融不再是知识技术上的传导,而是出现了“中体西用”的理论。它反映了在西方文化冲击下,中国传统文化对西方文化的接受程度日渐转变。

——以上材料摘编自吴雅思《中西方文化的角力与更新:以鸦片战争为切入点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中西方学者对鸦片战争目的的不同看法,并指出鸦片战争的实质。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出鸦片战争后至19世纪末中西方文化角力与更新的过程,并分析其影响。

材料 方孝孺(1357—1403),明初著名政治家,天资聪颖,自幼受到系统的儒家思想教育,对圣贤事迹神往向学。其父方克勤为官以民生为念,恪尽职守,广受好评,其侍父宦游,深受言传身教,方孝孺曾被举荐给朱元璋,未受重用。建文帝即位后,召方孝孺为翰林侍讲,凡军国大事,都必定征求他的意见。他欲尽复三代之治,把理想变为现实,辅助建文帝省刑、减赋,更定官制,锐意文治,力图改变洪武以来严苛峻急的统治政策。燕王朱棣发动“靖难之役”时,有谋士特意对朱棣提到“杀孝孺,天下读书种子绝矣”,朱棣应允不杀方孝孺。攻下南京后,朱棣召见方孝孺,令其起草登基诏书,方孝孺坚决不从而被诛,他下令藏方孝孺之文者罪至死。但明中叶以后,方孝孺的文集被一再刊刻传诵。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括方孝孺被建文帝倚重的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价方孝孺的改革及遭遇。

材料 1402年明成祖朱棣继位后,对于海外诸国实行“柔远人”“敦睦邦交”的政策,他认为“四夷顺,则中国宁”,且明朝初期社会经济的恢复和发展也需要扩大对外贸易。于是,明成祖派郑和下西洋以“耀兵异域,示中国富强”。郑和率领庞大的船队七次下西洋,将古代中非交往推向了最高潮。中非双方以空前的规模进行频的政治性互访,建立起和平友好的外交关系;同时,中非之间进行了广泛的经济文化交流,被访问的非洲国家也常常派使团随船队回访中国,每次来华使团都受到礼遇,被奉为上宾。

——摘编自张象《古代中国与非洲交往的四次高潮》

(1)根据材料,分析明成祖时中非交往出现高潮的原因。

(2)根据材料,指出明成祖中非交往的主要特点及其影响。

材料一 从伊朗的德黑兰平原以西的山前地带,经伊拉克北部、土耳其东南部到叙利亚以及约旦的北部和西部呈“新月形”地区。早在公元前8000-公元前6000年,该地区就出现了原始农业,人们在这里种植谷物、饲养家畜。在墨西哥的坦马利帕斯地区,以及瓦哈卡河谷和特瓦坎谷地的印第安人早在公元前7000年已开始种植玉米,并驯养羊驼。公元前7500-公元前5000年,黄河及长江流域已开始种植小麦、谷子和水稻,并饲养猪、狗、羊等家畜。

材料二 随着世界人口的不断增长,原始农业缓慢地向前发展。据粗略估计,新石器时代的人口大致已达5000万。……西亚地区在公元前6000-公元前5000年出现了简陋的灌溉农业。公元前5000年在埃及尼罗河流域产生了灌溉农业。公元前2500年,印度已普遍种植稻麦。

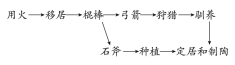

材料三 农业的形成概括地表现为以下过程:

——摘编自张同铸《世界农业地理总论》

(1)根据材料一,指出农业起源的区域,并归纳其起源的特点。

(2)根据材料二、三并结合所学,分析原始农业形成与发展的原因。