材料一 进入文明以后,中原强调男女之别,男女不互通衣裳也成定规,但唐代却悄然流行起易钗而弁之风,女着男装不仅公开化,而且生活化。先是由贵女和宫女穿着,后男装渐渐传入民间,为大多数女性所喜爱。唐代女子爱着男子的戎装与圆领袍,冯小怜“倾城最在著戎衣”(李商隐《北齐》)可说是对唐代妇女喜好戎装特点的表述。唐玄宗天宝年间,易钗而弁之风更炽,“士流之妻,或衣丈夫服,靴衫鞭帽,内外一贯矣”。刘朐在《旧唐书》中悲恸世道的卑尊不分但《舆服志》“或有著丈夫衣服、靴、衫,而尊卑内外,斯一贯矣”。李廓《长安少年行十首》唱道,“遨游携艳妓,装束似男儿”,李贺《河南府试十二月乐辞》则称“军装宫妓扫蛾浅,摇摇锦旗夹城暖”。

——摘编自王若诗《论唐代丝绸之路影响下的服饰新变》

材料二 语言的变化是语言本身和社会环境两种合力作用实现的。近代上海开埠后,对新世界之物及西人,人们一开始以“夷”字称之,如“夷兵”“夷船”“夷烟”“西夷”“洋夷”“远夷”“英夷”“奸夷”等等,这是传统中国中心观的反映。但随着社会变化,这些词语逐渐为“洋货”“洋人”“洋务”之类的新词语所取代,并很快流行开来。为外国人办事的中国人称为“刚白渡”和“买办”,传统绅士进入商业领域出现了“绅商”阶层,“经理”一词则是最为现代化的职业头衔。像“毛巾”“肥皂”“牙膏”之类的新出现的词语与生活密不可分,后来成为当今生活必需品的用语,体现了词汇的长期性和稳定性。又如新文化运动时期的“民主”“科学”二词来自日本汉字词语“民主”“科学”,由英语单词“democracy”和“science”意译得来,而“洋楼”“洋房”“洋表”之类的词则是通过借形的方式形成,实可谓“民族之间在交换实物和从事其他活动的同时,语言形式也随即从一个民族传到另一个民族”。

——摘编自吴昌《新词语:近代社会生活的镜像——以上海1840—1937年出现的新词语为例》

(1)材料一反映了唐代女装服饰有哪些变化,结合所学知识说明其原因。

(2)根据材料,分析近代上海语汇变化的突出特征,并说明唐朝与晚清社会习俗发展的共同趋势。

材料一18世纪末,法兰西共和国宪法规定:凡支持革命的外国移民都可以成为法国公民,所有公民都享有平等地位,但外来移民在语言、文化、宗教等方面的特殊性不得保留。第三共和国时期,共和派通过实现普选权、新闻与结社自由等方式力图使所有人都融入法国并享有平等权利,但外来移民还是因为国籍受到歧视。1880-1930年间,法国政府通过向来法打工的外国人发放许可证的方式为亏损行业输入廉价劳动力,以此保护本国劳动力市场。1974年,法国政府采取应急性措施终止外籍劳工入境。1977年,法国决定以提供补贴的方式,鼓励业已入境的外国移民全家返回原籍。

——摘编自马胜利《“共和同化原则”面临挑战》

材料二

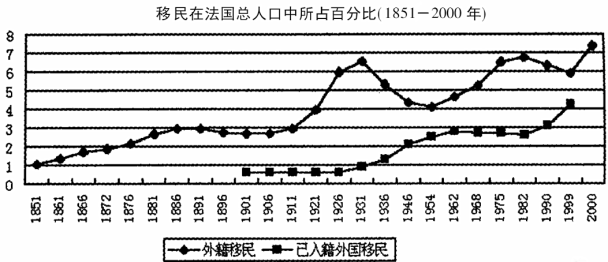

——摘自李明欢《“共和模式”的法国移民政策研究困境》

(1)结合材料和所学知识,概括18世纪末至20世纪中期法国政府对待外来移民的态度并说明其形成的原因。(2)根据材料二,概括20世纪法国外籍移民人口变化趋势,结合所学知识分析1975-1982年法国已入籍外国移民状况发生变化的背景。

材料一 秦朝时期,郡县制确立,中国古代中央集权制度正式形成。汉代,承秦之制,实行郡国并行制。至唐后期,地方行政制度逐渐形成了道一州、府一县三级制。道的增加,是唐代地方行政制度发展的主要变化。道在安史之乱后成为州以上的行政区划,长官由朝廷任命。唐政府通过道这一中间管理层级,实现了中央对地方的分级间接管理,调整改善了地方管理幅度。地方行政在道管州的层面基本上是管得住、有效率的。唐代道的发展,是中国古代的地方行政制度发展的一种进步,是一种符合历史趋势的发展;虽然从实际效果方面看,存在着一些导致方镇分权的缺陷。

——摘编自郭锋《唐代道制改革与三级制地方行政体制的形成》

材料二 英国是一个典型的单一制国家,却有着深厚的地方自治传统。随着社会日益工业化、城市化,人们经济生活、政治生活不断变化,原有地方政府分散和不统一的状况无法适应时代需求,19世纪末,英国开始地方政府体制改革,真正形成了地方政府的概念。1888年,英国颁布《地方政府法》,规定郡议会、郡自治市议会和伦敦郡议会为地方权力机关,由选民直接选举产生。1894年,英国政府再次颁布《地方政府法》,规定在全国建立城区议会、乡区议会等郡以下的第二层级地方政府。1900年,英国颁布《城镇议会法》,要求所有自治市均设立民选议会,由此而建立起三级地方政府体制。英国统一的地方行政区划和自治性管理体系得以形成。

——摘编自孙宏伟《论英国地方自治体制的发展与变革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代地方行政制度和近代英国地方制度的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析近代英国地方制度形成的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,说明中英历史上的地方制度改革对今天中国地方制度建设的启示。

材料一 晚明,赋役货币化,人口流动相对自由。在农村,农业商品化增长,冲击了自然经济,地主和佃户关系出现新变化;在城市,随商品经济繁荣工商业城镇兴起,出现了新型手工工场;商帮崛起,形成全国性市场网络,社会经济结构转向农工商并举的多元经济结构。人们与市场关系日益密切,社会关系由对人的依附关系转向对物的关系,旧的等级制逐渐分解,出现新的社会分层;以白银为主币的货币经济极大扩展,商业性行为几乎成为全社会取向,国家丧失了对货币的控制权,中央集权严重削弱;儒学平民化趋势明显,上层文化与世俗文化交融,形成多彩的文化现象,单一的农业社会结构正在向多元社会结构转变。

——摘编自《晚明社会变迁研究》

材料二 19世纪中期,随近代工业出现,我国封建社会结构缓慢变化。1949年后,我国农民占89.4% ,直到1978年仍占82.1% ,基本还是农业社会;1953年,随“一化三改造”,形成了工人、农民和知识分子的社会阶层结构;1960 年,为应对经济困难,我国严格限制农业人口转为非农业人口,形成了城乡二元经济结构。1978年后,我国实行经济改革,形成了以公有制为主体多种所有制共同发展的经济格局;80 年代后期,大量农村人口进城,在全国,非农产业职工已占53. 1% ,按国际惯例我国已不是农业社会;随户籍制度调整,农民、工人分化,我国产生了私营企业主、个体工商户、经理人等新的社会阶层,一个与现代社会相适应的社会结构正在形成。

——摘编自《我国社会结构的历史性变化》

(1)根据材料一,概述晚明社会结构的主要变化。结合所学知识,简评作者对晚明社会结构变化的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述近代以来中国社会经济结构的变化简析建国后我国社会经济结构变化的主要原因。

材料 2020年11月25日,北约组织发布了“北约2030:团结面对新时代”改革报告。北约秘书长斯托尔滕贝格指出:“世界正在变化,我们面对着更多的网络攻击,更残暴的恐怖主义和核武器的扩散,随着中国崛起、全球力量平衡的转移以及复杂安全环境的挑战,北约需要适应这种变化”。北约新一轮变革有三点变化引人注目:一是北约试图进一步增强政治角色,将自身重塑为政治、军事双重同盟;二是随着传统大国竞争回归和全球性新风险的增多,北约将突出应对中俄与非传统安全威胁;三是北约将以亚太为重点发展全球伙伴关系。当然,北约的战略转型也面临着与欧盟机制重叠、威胁认知难以协调和军费分担问题的制约。在中美大国竞争新形势下,中国需对北约的变革趋势与影响保持高度警惕。

——摘编自郭籽实、洪邮生《北约新一轮变革趋势与影响:“北约2030”改革报告评析》

(1)根据材料并结合所学知识,阐释“非传统安全威胁”的含义并举两例加以说明。

(2)根据材料并结合所学知识,分析北约新一轮变革的趋势。

材料一 北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆(孟元老《东京梦华录·序》)”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世,于是声传一时(叶梦得《避暑录话》卷下)”。

材料二 在全国抗战初期的大发展中增加了70余万新党员。他们绝大多数出身于农民和小资产阶级,很容易受到一些错误思想和作风的影响。……1941年前后,抗日斗争形势变化较小,党内已经形成了以毛泽东为核心的中共中央的正确领导。全党普遍整风从1942年春开始……5月,中共中央在延安召开文艺座谈会。毛泽东发表讲话,他指出:革命的文艺,应当根据实际生活创造出各种各样的人物来,帮助群众推动历史的前进。例如一方面是人们受饿、受冻、受压迫,一方面是人剥削人、人压迫人,这个事实到处存在着,人们也看得很平淡;文艺就把这种日常的现象集中起来,把其中的矛盾和斗争典型化,造成文学作品或艺术作品,就能使人民群众惊醒起来,感奋起来,推动人民群众走向团结和斗争,实行改造自己的环境。座谈会后,文艺界进行了认真的整风学习。

——摘编自《中国共产党历史》中共党史出版社2002年版

材料三 把人民放在心中最高位置,把人民满意不满意作为检验艺术的最高标准,创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品,让文艺的百花园永远为人民绽放。

——习近平在中国文学艺术界联合会第十一次全国代表大会中国作家协会第十次全国代表大会开幕式上的重要讲话

(1)根据材料一,概括古代中国艺术世俗化趋势的推动因素。

(2)根据材料二及所学知识,分析《在延安文艺座谈会上的讲话》产生的背景和目的。

(3)根据上述材料,简要谈谈你对中国文艺工作的认识。

材料一 在契约生活这一领域,官方主流文化习惯以“义利”关系来衡量人们实际契约生活中的具体交易行为。这种“重义轻利”观念的宣扬使得古代中国契约生活的道德性更为突出,在官方主流文化看来,契约的互惠性应该让位于契约的互助性,他们视契约为老百姓之间相互救助的重要手段。在儒家传统文化和道德的双重“绑架”下,中国古代的契约制度缺少天然的商业属性,其被赋予了更多“救助”的责任。这就使得,如果“义字当头”,“利”就可以让位,甚至可以被忽略。而这种“义”需要到怎样的程度呢?似乎只要有道理就可以了。而助人为乐、与人为善这些传统美德则顺理成章地成为最理想的“借口”,于是白纸黑字契约在“良心”和“道德”面前变得一文不值,你若较真,别人还会倒打一耙。

——摘编自万珊珊《从中西方契约文化看当今社会契约精神缺失》

材料二 地理大发现、封建经济关系的崩溃、罗马教廷的衰落以及新教的出现、宗教信仰的多样化取代信仰的一致性、身份地位被建立在法律基础上的平等交往所取代,这一切变化导致非常重要的结果:一是个人主义的崛起,对个人的生命、安全、财产、自由等诸项权益的保护成为人类历史发展的重要趋势和必然要求;二是民族国家的兴起,以前那种概念模糊的“神授”王权、“天赋”帝国被具体的、强大的国家统治权力所代替。近代最早完整地提出社会契约理论的是荷兰思想家格劳休斯,往后的斯宾诺莎以及英国的霍布斯、洛克,法国的孟德斯鸠、卢梭等,这些人推开上帝、离经叛道,明确反对君权神授,用理性主义代替神秘主义和愚民政策。他们都相继提出了各有独立见解的社会契约理论。在这些思想家那里,有的利用社会契约理论来为君主专制制度辩护,但更多的则是站在人民的立场上,借用自然法和社会契约理论来论证主权在民、主权利民以及自由、平等的政治主张,来论证进步的民主思想。

——摘编自罗国亮《试析近代西方社会契约理论的由来及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代契约关系的特点并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西方近代社会契约理论形成的背景及对西方社会产生的影响。

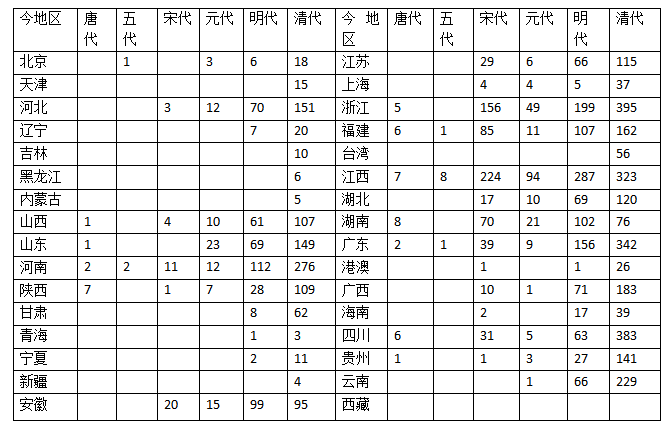

材料一 中国古代书院分布地区统计表(部分)

——摘编自邓洪波《中国书院制度研究》

材料二 清代同光年间,书院建设进入高速发展时期,各地多新设学堂、新设书院、改革书院。1890年,张之洞创办两湖书院,除了开设传统的经学、史学之外,还开设化学、博物和兵操等。1896—1898年间,湖南省至少有39所书院进行了形式多样的改革。湖南巡抚陈宏谋拨出专款重修岳麓书院,规定书院要学习实学,学生每月参加两次考试,考试侧重与当时政治有关的题目。1901年清末新政时期,清政府颁布诏书,规定所有书院都改为学堂,并规定统一的学堂学制章程,至此,书院走完了一千多年的历史。

——摘编自谢丰《从书院到学堂的三重变化》

(1)据材料一,指出中国古代书院发展的各个阶段并概括中国古代书院发展变化的趋势。结合所学知识,分析书院发展对中国古代社会发展产生的影响。

(2)据材料二,概括近代中国书院发展的特点。结合所学知识,分析1901年清政府将书院改制为学堂的原因。

材料一 见一叶落,而知岁之将暮。

——《淮南子·说山训》

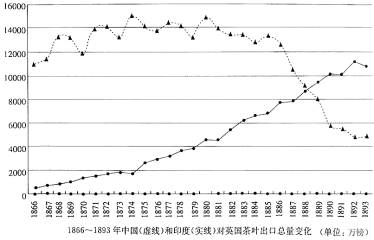

材料二 随着印度茶园面积不断扩大,有的茶园面积达千亩以上,英国开始在印度设立现代化的茶叶生产基地。……1872年,杰克逊制成第一台揉茶机,19世纪末,印度实现制茶各个环节的机械化。……印度茶叶通过铁路轮船廉价运至目的地。……另外,英国规定进口印度茶是零关税,而进口中国茶需缴纳35%的关税。

鸦片战争前后,(中国)茶叶产区虽然扩大,产量提高,但很少规模生产,经营方法一如既往。……茶叶的种植、制造和出售,都是出于本地茶农之手,他们墨守长久相传的、刻板的制茶方法。……一家一户的小茶园基本依靠家庭成员进行采摘,根本无法做到统一,时间参差不齐,老嫩齐采,不分等级。……茶农则多采取最原始的肩挑背扛的传统方式把茶叶运到市场上去,风吹日晒,加上拖延的时间长,以致未经烘烤的茶叶迅速凋萎了。

材料三 即使当时中国业茶者意识到了危机,甚至采取了某种措施,也不可能阻止茶叶外贸的衰减趋势,因为这根本不是措施是否得力的问题……正是在19世纪,中国与欧美国家拉开了距离,茶叶贸易只是在双方差距加大过程中露出的小小的冰山一角而已……

——以上材料摘编自周重林、太俊林《茶叶战争》仲伟民《近代中国茶叶国际贸易由盛转衰解疑》

(1)依据材料一,19世纪下半期中国与印度对英国的茶叶出口总体趋势有何变化?

(2)依据材料二,归纳比较中印对英茶叶贸易发生变化的原因。

(3)“19世纪中国与欧美国家拉开了距离”,结合所学知识,简述其历史背景。

(4)结合材料和所学知识,你如何看待近代中国茶叶贸易的盛衰?

材料一 宋朝时期,小农与市场的关系十分密切。大批农民参与到商品经济活动中,曾一度出现了难以阻挡的“全民经商”的态势。个体小农除了继续从事传统的粮食生产外,还大量地种植经济作物,进行家庭养殖,以及季节性地从事兼业活动,出现了所谓的“小农、小工、小商一体化趋势”。“今时农民多困穷,农业利薄,其来久矣,当藉他业以相补助者,殆不止此。”甚至许多农民以出卖劳动力为生,为商人负担贩运,农民卷入市场活动的现象也十分普遍。

——摘编自王权《小农经济的前世今生》

材料二 鸦片战争后,随着外国资本主义的入侵,中国的小农经济经历了极其深刻和复杂曲折的变迁过程:洋纱洋布的大量进口使农村土纱纺织日渐减少,并最终为洋纱所替代,传统小农逐渐成为世界市场的消费者和原料的提供者。同时,出现“富户不为商贾,有余资则占田招客户耕种”的现象;大量破产的失业小农开始离开土地,要不然进城务工或谋生,要不然闯关东、走西口、移民海外,再或者当兵、乞讨,当流氓、土匪等。在太平天国起义等农民斗争的冲击下,农村原有的社会秩序被打乱,地主为了招徕佃户实行减租的政策或者实行永佃制,这在客观上也弱化了佃户与地主的关系。

——摘编自任保平、朱子凝《近代以来中国小农经济的制度变迁与分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋朝小农经济变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国小农经济变迁的表现。