材料一 据拜占庭史家普罗柯比记载: “这些僧侣返回了赛林达(指中国),并且从那里把一批蚕卵带到了拜占庭。依我们上述的方法炮制,他们果然成功地将蚕卵孵化成虫,并且用桑叶来喂养幼虫。”拜占庭帝国从此独立发展起兴盛的丝织业,形成了几个丝织业中心,它们又成为中国育蚕丝织技术西传的中续站,而欧洲也开始了其丝织业的历史。

——摘编自陈志强《拜占庭帝国史》

材料二 中国与拉丁美洲海上丝绸之路形成于16世纪下半叶,它的勃兴促进了以墨西哥为中心的跨区域性贸易网络的形成,推动世界性的商品与货币的流通,促进了中国、菲律宾与墨西哥等国的经济发展。该商路主要参与者是中国商人和西班牙人,贸易形式以丝——银交易为主。西班牙汉学诞生于中拉海上丝绸之路蓬勃发展的大背景下,具有独特的“多源共生”性,对当时中华文化的海外传播做出了重要贡献。

——摘编自李兴华等《16—17世纪初期中拉海上丝绸之路与跨区域性贸易网络的形成》

(1)根据材料一,概括古代丝织技术传播的路线。(2)根据材料二,简析中拉海上丝绸之路的影响。

(3)根据上述材料并结合所学,谈谈丝绸之路对当今世界文明交流的启示。

材料一 公元前6世纪末,波斯帝国进入极盛时期,把古代东方的几个文明中心都囊括在里面了。帝国境内有70多个民族,它们之间在历史、文化、经济发展水平、宗教传统等方面都存在很大差异。为了维持帝国的社会秩序,统治者基本保留了被征服地区的社会内部结构,并允许被征服地区保持自治权。但是,这种地区间的差异性又往往是波斯帝国内部分裂势力得以滋生壮大的根源。大流士即位前后,席卷帝国的叛乱或起义证明了帝国并不稳固。所以,大流士在局势稍微稳定之后,就开始著名的改革运动。而大流士的改革正是通过政权的力量把帝国的政治、经济、文化等方面交往调整到和平的、有序的、理性的最佳状态,并由此影响到对外交往。

——摘编自于卫青《波斯帝国》

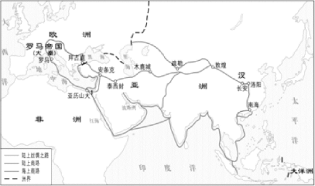

材料二 汉朝与罗马帝国交往的主要线路示意图

——摘自《中外历史纲要下》

材料三 罗马帝国建立的同时,也用武力打通了西方与东方各族人民的交往通道。罗马的多民族文化也辐射至帝国的四周,罗马人的足迹远涉帕提亚、印度、中亚,甚至达中国……庞贝古城有印度女神雕像出土,北欧的丹麦也有印度佛像的发现,而在印度半岛东海岸本迪治利城,则发现了一个罗马商战遗址,出土了大量意大利陶器和罗马帝国钱币,越南等地也有不少罗马钱币出土。许多研究者还认为庞贝壁画中的天神、英雄和王侯显贵所穿的迎风飘展的长袍大褂都是丝绸制成。而众多古典文献的记载更是中国丝绸大量输入罗马的明证。

——摘编自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明波斯帝国面临的现实问题,并概括帝国统治者为稳定帝国政局而采取的措施。(2)根据上述材料归纳概括东西方文明交往的特点。

(3)公元前6-15世纪这一区域出现若干个地跨欧亚非三洲的帝国,请阐释公元7世纪兴起于亚洲的帝国对世界文化发展作出的贡献。

材料一 人类最初的文明出现于西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域,以及欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区。随着文明的进一步发展,促使波斯帝国、亚历山大帝国和罗马帝国先后崛起,欧亚大陆的农耕文明区域逐渐连接起来。不同地区的文明,随着历史的发展不断加强交流,并相互影响。19世纪前,人们对历史的认识很大程度上依靠文献记载,对古代文明的认识存在重大局限,随着研究的深入,古代西亚、古代埃及、古希腊和古代印度文明史都大大往前推。

——整理自人民教育出版社《中外历史纲要(下)》

材料二 《中外历史纲要(下)》的编写致力于破除“西方中心论”,力图揭示世界历史从古代的多中心,到近代的单一中心,再到现代和当今的多中心的发展进程。近代以西方作为中心,共4个单元。欧洲国家依靠强大的实力,形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大多数国家和地区的极不合理的状态。这种极不合理的状态,在欧洲内部遭到马克思主义的揭露批判和工人运动的冲击,在世界上遭到殖民地和半殖民地人民的坚决反抗。同时欧洲广泛吸收和利用其他国家和地区的优秀文化成果。

——摘编自晏绍祥《统编高中历史教材(中外历史纲要(下)的总体构架及主要线索》

材料三 中国历史始终是世界历史的有机组成部分。构建人类命运共同是回答“中国追求建设什么样的世界”这一重大课题,这既是对新时代中国外交作出的顶层设计,又是中国为应对全球共同挑战和建设美好世界而提出的中国方案。在推动构建人类命运共同体行动中,中国这样定位角色:中国是①世界和平的建设者;②全球发展的贡献者;③国际秩序的维护者。人类文明的发展,因中国的方案更加丰富多彩和完整。

——据人民教育出版社《中外历史纲要(下)》、晏绍祥《中外历史纲要(下)的总体构架及主要线索》等整理

(1)根据材料一并结合所学,概括古代文明发展的特征。指出除文献外,人们还可以依据哪些史料突破对古代文明史认识的局限。(2)根据材料二、结合所学,从全球联系的角度扼要分析“近代以西方为中心”的原因。根据材料二提供的线索,联系20世纪的史实,简析现当代是如何进入“多中心的发展进程”的。

(3)选择材料三中的任意角色,以“放眼世界,推动构建人类命运共同体——以中国是____结合相关史实,写一篇历史小论文。(要求:标题完整,史实充分、史论结合,逻辑清晰,表述成文)

英国的城市化

材料一 在工业革命的刺激下,英国的农业劳动生产率在欧洲占据首位,农业生产技术的改进和农产品产量的提高,满足了日益增长的城市人口的需要。工业革命带动的第二、三产业的发展,为英国城市化提供了强有力的刺激。劳动力越来越多地从第一产业转向第二、三产业,使城市逐步产生了吸收大量劳动力的能力。交通运输方面的巨大变化,加强了城市之间和城乡之间的经济联系,并使处于交通枢纽地位的城市和城镇能够迅速成长。

——摘编自陈爱君《第一次工业革命与英国城市化》

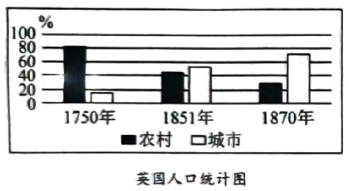

材料二

材料三 恩格斯在《英国工人阶级状况》中记载:每一个大城市都有一个或几个挤满了工人阶级的贫民窟……马克思指出:“一个工业城市或商业城市的资本积累得越快,可供剥削的人身材料的流入也就越快,为工人安排的临时住所也就越坏。”城市卫生状况的恶化,也是早期城市病的重要方面。

——摘自高德步《英国工业革命时期的“城市病”及其初步治理》

(1)根据材料一,对工业革命与英国城市化的关系进行解读。(2)材料二对研究英国的城市化是必需的吗?请说明理由。

(3)材料三对我们研究英国的城市化有何帮助?谈谈你的看法。

(4)综合上述材料,我们可以从哪些视角分析英国城市化的原因。

材料一

材料二 美洲作物之引种中国大多发生在明清时期,其中既有玉米、番薯、马铃薯等粮食作物,也有花生、向日葵一类油料作物;既有番茄、辣椒、菜豆、番石榴等蔬菜瓜果,也有烟草、陆地棉等经济作物,总数接近30种。

部分美洲作物传入中国简介

作物 | 简介 |

玉米 | 16世纪中后期,玉米的种植记载开始出现在甘肃《平凉府志》和云南《大理府志》等地方志中。早期“山间民只知种秋禾、玉米”,平原地区居民仅在地头屋角、田畔园圃“偶种一二”“以娱孩稚”;至清朝中后期,玉米种植已遍及大江南北绝大多数省区,各地有关玉米的称谓多达99个 |

番薯 | 明嘉靖《云南通志》指出云南六府州均种植“红薯”;福建《闽小记》记载:“万历中,闽人得之外国”;明人苏琰《朱蓣疏》亦载:万历年间泉州出现饥荒,“他谷皆贵,惟薯独稔,乡民活于薯者十之七八,由是名曰朱薯”。18世纪末至 19世纪初,番薯逐渐传至山东、河南、河北、陕西、江西、湖南、贵州、四川等地 |

番茄 | 1613年山西《猗氏县志》中已有番茄种植记载。番茄引种之初作为观赏植物,19世纪中后期才进入菜圃,20世纪初上海等大城市郊区开始栽培食用 |

烟草 | 烟草传入之初主要作为药用,后成为大众嗜好品,迅速发展;17世纪80年代,福建地区的烟草种植“与农夫争土而分物者已十之五”;到乾隆年间,已发展到“耕地十之六、七” |

(1)根据材料一并结合所学知识,简述两则史料的类型及其研究价值。

(2)根据材料二,概括美洲作物在中国传播的特点,并结合所学知识,分析其积极影响。

材料一 最初欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易。尽管在13、14世纪连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,但欧洲在其中一直处于边缘地位。随着欧洲人越来越广泛深入地融入和利用既存的世界贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——摘编自弗兰克《白银资本》

材料二 某教师在进行“全球航路的开辟”课的教学时,组织学生自己提出问题,编制问题清单:

问题清单

①新航路开辟为什么会在16世纪前后?

②当时西欧发生了什么事促使人们开辟新的航路?

③航海家们为什么要坚持到东方去?

④葡萄牙和西班牙得到了什么好处?

⑤商路中心转到大西洋沿岸有什么影响?

⑥新航路开辟后,世界出现了什么变化?

材料三 玉米和甘薯是印第安人培育的两种重要农作物。哥伦布首航美洲时就发现了玉米和甘薯,并把它们作沟礼物呈献给西班牙国王和女王。此后,玉米在欧洲和非洲等地逐渐流传开来。16世纪中期,玉米传入中国,初称“番麦”“西天麦”“玉蜀黍”等。最初玉米在中国种植不广,一度是皇家御用贡品,直到18世纪中期,玉米才在中国逐渐推广,并成为一种非常重要的粮食作物。甘薯的在明朝后期从东南亚传入中国,因来自番邦,又名“番薯”,万历年间已有相关记载。1594年,福建发生饥荒,政府大力推广甘薯种植,到17世纪,甘薯成为百姓的重要食物。玉米和甘薯的传入,大大增加了粮食产量,对明清时期中国人口的增长和贫瘠地区的开发产生了直接影响。

——《中外历史纲要(下)》

(1)据材料一、指出欧洲在世界经济贸易中地位的变化,并结合所学分析推动其地位变化的因素。(2)选取恰当的角度,对“问题清单”中的问题进行归类。选取任意一个角度,为“问题清单”补充一条问题。

(3)根据以上材料并结合所学,分别从政治、经济、文化等角度简述新航路开辟对中国产生的影响。

材料一 15世纪末,美洲大陆逐渐被欧洲认知。在欧洲人看来,这个被命名为美洲的大陆,能看见的所有事物——土著的生活、动物的种类等,一切都和欧洲、非洲、亚洲不一样。那里有多样的物种、丰富的黄金矿藏。在进入美洲大陆的欧洲人眼中,土著缺乏宗教信仰,生活十分原始,没有科学,没有文字,除了一些绘画中保留着晦涩不清的记忆以外,他们没有自身的历史记载。当时欧洲人编撰的有关美洲的文本,尽管编著者职业不同,国籍不同,但他们都将战争的起因归结到美洲土著身上。白人总是表现得彬彬有礼、友好;而土著人则十分奸险,不断制造出抢劫和谋杀。随着土著与白人战争的进行,土著们又变得像妇女般懦弱不堪,成百上千的土著总是敌不过几个白人。新世界的某些现实也刺激着欧洲人,他们发现古典史学家对人类文明的描述,不能够说明欧洲人在美洲所发现的文化,甚至有人怀疑基督教是否为唯一正确的宗教。

——摘编自何文华《地理大发现时代欧洲建构的“美洲形象”》

材料二 西班牙在征服美洲之后,热衷与葡萄牙争夺香料资源,但其如想在东方立足,必须找到一条可以绕过被葡萄牙占领的非洲和印度,由西往东穿越太平洋,返回西班牙的航线。1565年,西班牙人率领舰队入侵菲律宾,在此建立殖民点。与此同时,明朝政府于隆庆元年(1567年)开放海禁,中菲海上贸易更加繁荣。1573年大帆船贸易首航。

——摘编自商薇《试论马尼拉大帆船贸易》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析欧洲人对“美洲形象”建构的原因。(2)根据材料并结合所学知识,指出马尼拉大帆船贸易的基本路线,并分析马尼拉大帆船贸易的影响。

中世纪西欧资料夹

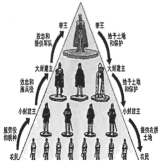

图1 |

图2 |

图3 |

材料一 在中世纪,所有的西方基督教徒都属于天主教会,所有受过教育的人都使用拉丁语;欧洲人没有效忠国家的概念,他们首先认为自己是基督教徒,其次是某一地区如威尼斯的居民,最后才可能是英格兰人、法兰西人、德意志人。

——摘编自刘成《英国现代转型与工党重铸》

材料二 据记载,11世纪末到12世纪初,法国东北通过武装斗争获得自治权的城市有40多个……经过长期艰苦的斗争,中世纪欧洲大部分城市获得了自治权,城市的管理者不再是封建领主,而是由城市居民选举产生,各个城市均有独立的议会、法庭等。

——摘编自杨志卿《欧洲中世纪城市与大学关系研究》

材料三 从12、13世纪开始的西欧王权的加强,以及民族和民族国家的形成运动,到15、16世纪大体完成。这一漫长过程的结束,终结了教会在中古盛期所确立的“万流归宗”的地位,王权的加强、民族国家的胜利必然意味着教皇势力的衰落。

——摘编自《欧洲中世纪的双剑论》

结合资料夹中的图片或材料,围绕中世纪西欧的时代特征自拟论题,并运用所学知识加以论证。(要求:选择并列出资料夹中至少三则资料,图片或材料皆可;论题明确,史论结合;表述成文,逻辑严密)。材料一 达·伽马、哥伦布和麦哲伦,他们只是卓越的水手,并不拥有巨额的资财,单凭其个人力量是无法承担航海开支和组建船队的。在他们的首次航行中,葡萄牙国王给达·伽马提供了四艘帆船,西班牙国王给哥伦布提供了三艘帆船,给麦哲伦提供了五艘帆船。西班牙国王答应哥伦布享有新大陆1/10的收入,允许麦哲伦船队拥有所发现的岛屿和大陆收入的1/20,后又增加至1/15。早在1419年,葡萄牙的亨利五世就创办了世界上第一所地理研究院,像迪亚士、麦哲伦、达·伽马、哥伦布等一批优秀的航海家都曾先后在这里学习过,亨利王子亲自开展了一次又一次的海外航行。

——摘编自张黎夫、张大春《对西、葡开辟新航路的再认识》

材料二 从马尼拉开往阿卡普尔科的大帆船,除少数年份外,都可以称之为“丝船”,因为船中载运的货物中,中国的生丝和丝织品一直占有最重要的地位。每艘船仅丝织品至少有10万匹,多的可达40万匹。直至18世纪末,在墨西哥的进口总值中,中国丝绸等商品就占了63%。随着“大帆船贸易”航线的开辟,许多拉丁美洲的农作物品种,沿着这一条航线先传到菲律宾群岛,然后又由中国福建商人传入福建乃至全中国。据估计,16世纪末至17世纪中叶,移居拉丁美洲的马尼拉华人有五六千人。据记载,早在16世纪,墨西哥城和阿卡普尔科就已出现了“唐人街”或“唐人城”。

——摘编自廖大珂《漳州月港与大帆船贸易》

(1)根据材料一、概括葡萄牙和西班牙国王支持新航路探索者的表现,并结合所学知识指出达·伽马、哥伦布在“新航路探索”中的主要贡献。(2)根据材料二并结合所学知识,简析“大帆船贸易”对中国的影响。

材料一 宋朝初期,由于受诸多因素的影响,太学的发展相对缓慢。到神宗之时,由于王安石的推动,太学取得较大发展。据记载,北宋太学初置时,大约百余人;神宗时增至2400余人;徽宗崇宁时达到高峰,人数一度达到3800余人。宋以前的太学,生员主要是各级官员的子弟,宋代的太学,基本凭考试升进,生员的来源范围扩大明显。太学在当时具有独特的地位,它对地方官学,乃至民办学校起到了导向作用。北宋不少太学生不畏强权,敢于上书直言,论列时政,如钦宗上台不久,太学生陈东就上书请求惩办蔡京、童贯等人,后来梁师成等获罪,与陈东上书有着密切的关系。总之,北宋太学在中国教育史上划上了浓重的一笔。

——摘编自闰孟祥、贾明杰《宋代太学教育》

材料二 12世纪,欧洲开始出现大学。据统计,13世纪欧洲约有大学22所,16世纪已有80多所。当时,大学成为僧侣政治和行政权力、教权和主权并列的第三种力量,但它并不能完全摆脱宗教神学和封建专制的束缚。大学团体的正式成员都有表决权,参与决策校内事务,无论是教师还是学生均有资格被选为校长。13世纪,教皇教令和大学法规已对课程内容有明确规定,如文学课程主要开设文法、修辞等“七艺”,天文学几乎限于历法和复活节日期的推算,神学课程为《意见集》和《圣经》等。中世纪大学吸收来自不同种族、不同国家、不同地区的成员,组成了一个多民族的大家庭。他们之间通用拉丁语进行对话,不断地交流学识、探索科学。当时,教皇也准许某些名牌大学的教师在许多大学同时任教,学生有迁移权。

——摘编自张晓丹《试论中世纪欧洲大学的兴起》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北宋太学教育发展的原因及影响。(2)根据材料并结合所学知识,概括中世纪欧洲大学的特点并评价中世纪欧洲大学。