《唐律疏议》(唐高宗时期颁行) | 《天盛律令》(西夏仁宗时期颁行) | ||

篇目设置 | 12篇,计30卷,500条 | 20卷,150门,1461条 | |

部分内容 | 十恶 | 名例律·卷一·一条:谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱 | 卷一·十门·三十九条:谋逆、失孝德礼、背叛、恶毒、为不道、大不恭、 |

八议 | 名例律·卷一·一条;议亲、议故、议贤、议能、议功、议贵、议勤、议宾 | 卷二·一门·一条:议亲、故人、智人、善能、有功、尊上、勇勤、客宾 | |

军事法 | 《擅兴律》共1卷24条,占全书1/30,主要是对违反军令的处罚 | 共3卷16门198条,占全书的1/7,包括边防法、兵役法、战具配备、管理法等完备的内容 | |

农田水利法 | 无此类内容 (散见于唐朝其它法律) | 卷十五:地租、灌溉、河渠管理保护 卷十六:农户管理登记、地租分成 | |

畜牧法 | 《厩库律》有所涉及,但内容少 | 卷二、卷三、卷六、卷十一部分涉及,卷十九整卷关于畜牧生产。内容涉及官私牧场管理、官畜牧养和疾病 防疫、畜物保护等内容 | |

阅读上述材料,结合所学,谈谈你对西夏政权法制建设的认识。

材料一 丰水东注,维禹之绩。

——《诗经·大雅》

禹敷土,随山刊木,奠高山大川。

——《尚书·禹贡》

夏有乱政而作禹刑。

——《左传·昭公六年》

天命禹敷土(平治土地),随山浚川,乃差地设征,降民监德。

——遂公盈(xǔ)铭文(遂公盈,西周时期青铜器)

材料二 孔子曰:(禹)敏给克济,其德不回(违背),其仁可亲,其言可信……

——《大戴礼记·五帝德》

禹东教乎九夷,道死,葬会稽之山。衣衾三领,桐棺三寸,葛以缄之(用葛藤把棺材捆住),绞之不合,通之不坎,土地之深,下毋及泉,上毋通臭。既葬,收余壤其上,垄若参耕之亩,则止矣。

——《墨子·节葬下》

治国之道,去害法者,则不惑于智能,不矫于名誉矣。昔者舜使吏决鸿水,先令有功而舜杀之;禹朝诸侯之君会稽之上,防风之君后至而禹斩之。以此观之,先令者杀,后令者斩,则古者先贵如令矣。……故先王以道为常,以法为本。

——《韩非子·饰邪》

(1)材料一关于禹的记述分别属于哪种类型的文献史料,举例说明。

(2)依据材料二,结合所学,阐释先秦时期儒、墨、法家记述的禹形象。

材料一 诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

材料二 两宋三百年在经济、文化、制度建设等方面取得了辉煌的成就,特别是宋代的经济,国内外学者认为发生了所谓的“绿色革命”、“商业革命”“货币革命”、“城市革命”、“信息革命”、“科技革命”等。虽然称“革命”并不合适,但这一时期经济发展确实取得了突出进步。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

材料三 明中叶以后,粮食、棉布、生丝、食盐、烟草、瓷器等都成为主要的商品。手工业发达的城市,如苏、杭是丝织业的中心,景德镇是拥有数十万人的瓷都。商业大城市有三十余个。北方的工商业城市比较少,南方则占了绝大多数。民间大小交易多用银,政府的田赋、徭役、工商业税、海关税乃至官吏俸禄、国库开支,也大都是以银折价,以银计算。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料四 洋务运动期间文化教育重要措施

| 时间 | 事件 |

| 咸丰十一年(1861年) | 设立同文馆,是为中国新学的开始 |

| 同治二年(1863年) | 李鸿章设外国语文学校于上海 |

| 同治四年 | 曾国藩、李鸿章设江南机器制造局于上海,附设译书局 |

| 同治十一年 | 李鸿章挑选学生赴美国留学 |

| 光绪十一年 | 李鸿章设天津武备学堂 |

——摘编自蒋廷黻《中国近代史》

(1)依据材料一并结合所学,分别指出秦始皇和汉武帝将思想“归于统一”的主要举措。

(2)依据材料二并结合所学,任选两个所谓的宋代“革命”进行举例说明。

(3)依据材料三并结合所学,概括明中叶以后商品经济发展的特点。

(4)依据材料四,并结合所学,谈谈你对洋务派文化教育举措的看法。

材料一 19世纪前中期英国议会立法情况(节选)

| 时间 | 立法情况 |

| 1802年 | 通过《学徒健康与道德法案》,对工厂学徒的工作时间和工作条件做出了一系列的规定 |

| 1833年 | 通过工厂法,限制未成年工人每日工作时间,规定每天要留出一定时间让童工接受教育 |

| 1846年 | 废除《谷物法》,允许粮食自由输入(注:《谷物法》限制谷物进口,欧洲许多粮食出口国以限制英国工业品进口作为回应) |

| 1847年 | 通过《河道法令》,禁止污染任何作为公共供水水源的河流、水库等 通过10小时工作制法案,将工人每天的工作时间缩短为10小时 |

| 1849年 | 取消17世纪制定的“航海条例”(注:该条例禁止其他国家船只向英国运送货物,以保护英国的商业利益) |

| 1863年 | 通过了第一个《工业发展环境法》,限制制碱行业的排放量 |

| 1870年 | 通过《初等教育法》,计划建立由政府统一管理、5岁就开始进行初等义务教育的制度 |

材料二 马克思在《资本论》中写道:“30年来,工人所争得的让步完全是有名无实的。从1802年到1833年,议会颁布了5个劳动法,但是议会非常狡猾,它没有批准一文钱用于强制地实施这些法令,用于维持必要的官员等等。这些法令只是一纸空文。事实是在1833年的法令以前,儿童和少年被迫整夜、整日或整昼夜从事劳动。”马克思指出,“工厂法关于所谓教育的条款措辞草率;由于缺少行政机构,这种义务教育大部分仍然徒有虚名;工厂主反对这个教育法令,使用种种阴谋诡计回避这个法令;——这一切明显地暴露出资本主义生产的精神”。马克思还指出,“他们(工人阶级)提出,所谓十小时工作法令只是一场骗局,只是议会的欺诈行为,根本就未存在过!工厂视察员严重地警告政府说,阶级对抗已经达到难以置信的紧张程度”。

——摘编自于洪《〈资本论〉中英国议会的形象》

(1)依据材料一,归纳19世纪英国议会立法活动所涉及的重要议题。

(2)概括马克思对英国议会的批判,并结合所学谈谈你的理解。

对于先秦“德”观念的发展可以大致看出这样一个线索∶在原始时代后期起,“德”意即由天和先祖所赐而“得”;后人传周文王的美德,除膺受天命外,还指文王采取的一系列惠保小民、勤政节俭、与民同乐、孝敬、恭祭先祖的政策与措施,最终得以使“小邦周”战胜“大邦殷”,“修建明德,以藩屏周”“周之制度典礼乃道德之器械”;直到孟子提出“四端”之说,人所拥有的恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心使个体成为责任的担负者,不再是由神灵,也不再是宗族之类的集体完成。中国古代思想中“德”的观念从天命层面、制度层面深入到内心,没有走向如同基督教、佛教那样通过偶像膜拜方式表现出信仰,而主要是关注人的自身能力的认识与开发,寻求人与自然以及人与人之间关系的和谐与平衡。在“德”由迷惑到明确的过程中,人们可以深切地感觉到古代人类精神觉醒的前进步伐。

——晁福林《先秦时期“德”观念的起源及其发展》

(1)结合材料与所学知识,对先秦时期“德”观念的发展进行解读。

《新民说》是梁启超在20世纪初用“中国之新民”的笔名、发表在《新民丛报》上的二十篇政论文章。梁启超申明“本报取《大学》新民之意(大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善),以为欲维新吾国,当维新吾民”。

今日欲抵挡列强之民族帝国主义,以挽浩劫而拯生灵,惟有我行我民族主义之一策。而欲实行民族主义于中国,舍新民未由;新之义有二∶一曰淬厉其所本有而新之,二曰采补其所本无而新之。二者缺一,时乃无功;凡一国之能立于世界,必有其国民独具之特质。上自道德法律,下至风俗习惯、文学美术,皆有一种独立之精神,祖父传之,子孙继之,然后群乃结,国乃成。斯实民族主义之根柢源泉也。我同胞能数千年立国于亚洲大陆,必其所具特质有宏大、高尚、完美,厘然异于群族者,吾人当保存之而勿失坠也;故吾所谓新民者,必非如心醉西风者流,蔑弃吾数千年之道德、学术、风俗,以求伍于他人;亦非如墨守故纸者流,谓仅抱此数千年之道德、学术、风俗,遂足以立于大地也。

(2)梁启超认为“新民”应具有哪些品质。

新中国成立以来高度重视对外文化交流。道法自然、天人合一的生存理念,天下为公、大同世界的价值追求,求同存异、讲信修睦的和谐心态,亲仁善邻、协和万邦的处世之道,同舟共济、独木不成林的合作思想,仁者爱人、以德立人的人格品行,为中国外交奠定了文化基石。“文化外交”中有着国家整体对外战略思想和中华传统文化思想的传承,更有战略、政策和实践的创新。有学者将70年的外交历程划分为“文化先行、外交殿后”“全面开放、全面参与”“提质升级、合作共赢”三个历史阶段,目前正处于大有可为的历史机遇期。

(3)结合材料,在上述三个阶段中各选取恰当一例,说明中华文明之精髓在中国外交实践中是怎样得到创新性运用的。

美国史学家费正清曾感慨地说,“中国的这些乡建运动尽管一时轰轰烈烈,最终都遭遇不佳,日本人的入侵把它们全部清除干净”。但费正清并不知道,由卢作孚主持的嘉陵江三峡乡村建设运动从二十年代一直延续,陶行知誉之为“(这)是如何建设新中国的缩影”。

卢作孚认为∶政府机关是用以管理经济建设的,法律是用以保障经济建设的,教育是用以培养经济建设所需要的人才的,科学研究是用以克服经济建设所遭遇的困难的;乡村经济事业如没有同样的速度进展,亦必引起城市原料的恐慌;乡村不断供给城市人口,如因乡村教育缺乏,那不惟于城市文明没有帮助,反而妨碍不小,必将变成城市问题。

1927年,卢作孚任团练局局长,在北碚创办第一所高级小学、设立“民众教育处”,他提出“学生将来应侧重于职业方面之训练,将成绩通知各事业团体,以应各事业团体之需要。”他先后办有力夫学校、船夫学校、女子职业学校等民众学校十一所;建立北碚民众图书馆、民生公司图书馆;以民生实业有限公司为依托,成立天府煤矿公司、三峡染织厂、大明纺织印染厂、合川水电厂;创办峡区农村银行,附设消费合作社(1930年峡区农村银行发展为北碚农村银行,消费合作社改组成为峡区民众消费合作社);设置气象台,建立农事试验场和苗圃,修建公共水利设施开通合川—北碚—重庆嘉陵江航线,修筑北川铁路;修建北温泉公园、北碚公园、缙云山黛湖公园和北碚街心花园……

依据材料结合所学知识,说说卢作孚乡村建设实验活动的重要价值。

晋之故封,太行持之,首阳起之,黄河迤之,大陆靡之……而侯之都居,大夫之邑建焉……以稼则硕,以植则茂,以牧则蕃,以畜则庶,而人用是富,而邦以之阜。

注∶大陆为大陆泽,太行山河流冲积扇与黄河故道的交接洼地。

| 晋献公 | 娶大戎狐姬、小戎子、骊姬姐妹;任命狐突(白狄)为大夫;灭骊戎、耿国、虞国、虢国等,史称“并国十七,服国三十八”。 |

| 晋文公 | 母亲为狐姬,晋文公流亡期间多年居于狄国,娶赤狄之女;城濮之战大败楚军,召集齐、宋等国于践土会盟,开创百年霸业。 |

| 晋襄公 | 史家称其“一是北伐人,二是南略楚国,三是东征卫国,四是西征秦国,五是重组六卿。”曾任命狐射姑(贾季)担任中军将。 |

| 晋成公 | 与郑国结盟,多次援救郑国;联合白狄打败秦国,俘虏秦国将领。 |

| 晋景公 | 柳梦之战、颖北之战击败楚军,邺之战被楚国打败灭赤狄潞氏、留吁、铎辰等;与众狄楷函会盟;公元前583年攻入楚国。 |

| 晋悼公 | 重用吕相、士纺等人,惩乱任贤推行“和戎狄”的策略,无终之君向晋悼公“纳虎豹之皮”九合诸侯,将晋国霸业推至巅峰。 |

| 晋平公 | 公元前552年同宋、卫等国结盟,再度恢复晋国的霸业;公元前541年败无终及群狄于大原(太原),占有太原盆地。 |

| 晋顷公时期 | 赵简子(赵鞅)娶狄女,推行田亩制和田赋制度改革,六卿逐渐壮大赵简子、范献子将“刑书”铭铸于鼎上,史称“铸刑鼎”。 |

| 晋出公时期 | 赵襄子娶西戎崆峒氏女公元前458年赵襄子杀代王,平代地韩、赵、魏三卿完全架空国君之位,晋出公客死他乡。 |

20世纪30~50年代,中国的乡村发生着社会财富分配的巨大变化,传统乡村固有的以分家析产和土地买卖为主导的地权分配被打破。

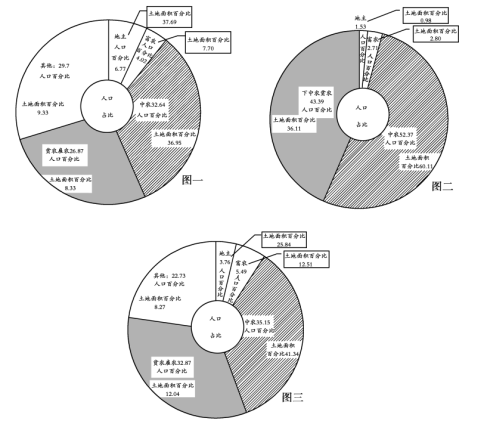

以下资料是来自山西兴县七村全面抗战爆发前(1936年)、抗战中(1942年)和开展土地改革后(1947年)的相关数据。

(2)依据材料并结合所学知识,按照历史发展进程为以上三幅示意图排序,并说明理由。

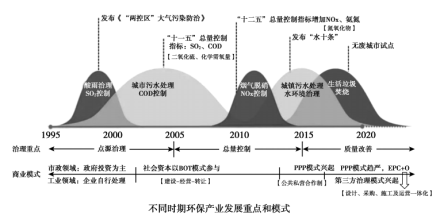

山西是我国的煤炭储量、生产、外调大省。上世纪末山西正处于“放开搞活”迅猛发展阶段。1992年环境与发展领域中规模最大、级别最高的一次国际会议于巴西里约热内卢召开,江泽民主席在接见出席《中国二十一世纪议程》高级国际圆桌会议的国际友人时也指出∶“中国政府有决心走可持续发展的道路”“不能吃祖宗饭、断子孙路”。而今,素有“三代京华、两朝重镇”之称的大同,以光伏发电高端产业链实现发展动力的转换,以“上不露天、下不落地”的全封闭式运营实现了“黑色煤炭、绿色开采”。2019年大同获得“全国十佳生态文明城市”和“中国美丽城市”称号。从“煤都黑”到“大同蓝”,大同为资源型城市转型提供了参照。

(3)以“大同蓝”为例,结合所学知识,分析我国生态文明建设举措。

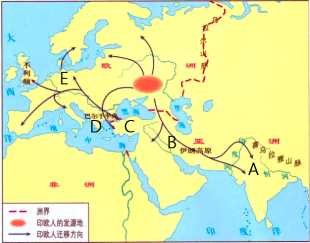

印欧人的迁徙延续了很长时间,大体上从公元前20世纪起到公元前7世纪左右,在整个欧亚大陆都出现了一种以东欧平原为中心,向海岸线辐射的民族大迁徙的运动(见下图)。印欧人的迁徙,冲击了所到之处的区域文明,促进了欧亚大陆古代文明的发展与变奏。

——摘编自蓝琪《印欧种人的第一次迁徙对世界历史的影响》

依据材料,结合所学,任选两个地区,简述印欧人迁徙的状况和影响。

材料一 中国实行着有别于欧洲和西亚、印度的货币系统。其特点长期以铜钱为主要货币,这是在中国长期存在的小农经济的基础上产生的。但是中国古代货币形制和币材也在不断变动,货币经济也起伏波动。

——黄纯艳《中国古代社会经济史十八讲》

材料二 中国古代各时期主要货币形态变化简表

| 阶段1 秦朝至隋朝 秦朝统一全国货币,通行半两钱。汉武帝时开始发行五铢钱,并且禁止私人和地方郡国铸造,中央政府完全掌握了铸币权。五铢钱轻重适中,合乎古代的社会经济发展状况与价格水平对货币单位的要求,因而经两汉、魏晋南北朝,至隋朝长期使用,是古代历史上铸造数量最多、使用时间最长的钱币。 |

| 阶段2 唐朝 唐朝开元通宝具有划时代的意义。秦汉以来的五铢钱是计重钱体制,开元通宝不标重量,淡化本身价值,加强符号化特征,由重量货币发展到名义货币,是一个进步。开元通宝钱最早对铜钱成分配比加以制度化,有利于铸钱质量的提高。开元通宝“轻重大小,最为折衷,远近甚便之”,成为后世铸造铜钱的规范。 |

| 阶段3 宋朝至明朝 宋元时期纸币大量流通,形成纸币和铜钱共同使用的局面。纸币自身无价值而法定价值大,能够适应大宗交易和大额支付需求。但宋朝和元朝政府往往利用滥发纸币搜刮百姓,弥补财政亏空。明朝初年力图恢复纸币制度,但是发行量过大,纸币不断贬值。纸币制度最终名存实亡。 |

| 阶段4 明朝和清朝(1840年前) 明中期以后,白银成为最重要的货币。白银作为贵金属自身有很高的价值,“大额用银,小额用钱”,形成银钱并用体制。以白银为主要货币可以避免封建政府操纵货币搜刮人民。白银货币化改变了支付手段,提高了结算效率,推动了商品生产和商品大规模流通。但是,白银过度依赖进口也对中国的经济和社会造成不利的影响。 |

(1)阅读材料一,概括中国古代货币的特点。

(2)从材料二表格中选择两个阶段(两个阶段必须前后相继),结合历史背景,分析货币的变化及其影响。

材料一 古本《竹书纪年》成书于公元前300年左右,发现于西晋太康二年(公元281年)。其中明确记述了“昔尧德衰,【舜】复偃塞丹朱(尧之子),使不与父相见也”,对尧舜禅让仁德、取民心赢天下只字未提,只谈到舜使用暴力篡夺君位。

1993年出土于湖北荆州的《郭店楚简》,成书年代为战国中期。其中称道尧舜禅让,“唐虞之道,禅而不传。尧舜之王,利天下而弗利【己】也。禅而不传,圣之盛也。利天下而弗利也,仁之至也”。

材料二 尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧曰:“终不以天下之病而利一人”,而卒授舜以天下。

——《史记·五帝本纪》

(1)举例说明材料一、材料二所使用的文献史料的类型,并比较史料内容的异同。(2)分析“禅让说”成为社会主流说法的原因。