材料 现代化——近现代中国历史演变的主轴,也是各种复杂表象下潜藏的历史底蕴。美国学者布莱克指出,现代化发展必然经历以下四个阶段;第一,现代性的挑战——现代观念和制度,现代化拥护者的出现,这一切使社会在传统知识范围内遇到最初的对抗;第二,现代化领导的稳固——权力从传统领袖向现代领袖转移,在这一过程中,尖锐的革命斗争通常可达数代人之久;第三,经济和社会的转型——经济增长和社会变迁达到这一程度:社会从以农村和农业为主的生活方式转向以城市和工业为主的生活方式;第四,社会整合——经济和社会转型导致整个社会基本结构的转型。当然,就中国这类后发展国家的现代化而言,我们可以将布菜克假设的四个阶段概括为两大环节:第一环节,在迎接现代性挑战的背景下建构现代民族国家;第二环节,进行民主国家建构,以国家的力量推动经济发展,实现向现代文明的结构转型。

——摘编自叶麒麟《从民族国家建构到民主国家建构——近代以来中国政治发展主题的嬗变透析》

根据材料并结合所学中国近现代史的相关知识,围绕“近代以来中国历史的演变”,就材料的部分或整体提出自己的观点,并结合所学知识加以阐述。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

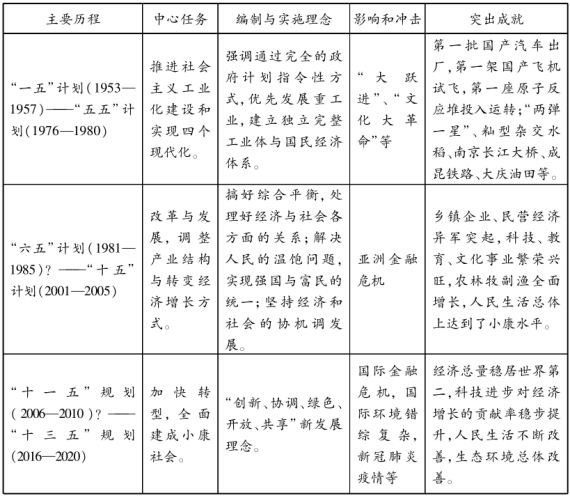

当今世界正经历百年未有之大变局,“十四五”时期,我国将进入新发展阶段。在此背景 下,回顾我国已经编制实施的13个五年计划(规划),以史为鉴,对我们更好的制定和实施“十 四五”规划具有重要的意义。

根据材料并结合所学知识,拟定个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充 分,表达清晰。)

(1)下列①~④体现了几个国家某阶段工业化的主要特点,请参照示范,将序号代表的国家在下方《一带一路》中的相应位置标示出来。

示范:德国⑤国家统一推动工业化进程

①初步建立了民族工业,但未实现民族独立

②回归传统,拒绝工业发展,排斥西方文明

③改革保留大量封建残余,工业化进程缓慢

④民族独立后,用国家干预的方式发展工业

(2)围绕工业化的主题,从背景、措施和结果等三方面说明日本是如何实现社会转型的?

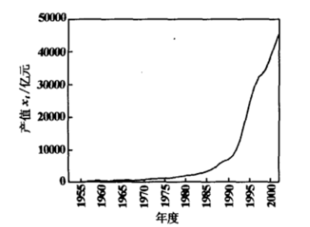

以下材料摘编自《我国国内工业总产值动态分析》《中国近代化历程》

材料一 《1952—2002年中国工业总产值变化曲线》图

材料二 新中国成立以后,工业化的启动从资本主义工业化的启动阶段转变为社会主义工业化的启动阶段,使中国的工业化进程跨入了新阶段。1952年至1978年,我国工业总产值年均增长率为13.5%。其中,1967年至1976年,工业总产值年均增长率为8.5%,农业总产值年均增长率为3.3%。到1978年,工业总产值在工农业总产值中的比重增长到75.2%(1949年仅占17%)。20世纪末提前实现工业总产值翻两番。进入21世纪,中国工业快速稳定发展。

(3)有人以“改道与腾飞”来描述新中国成立后工业化道路的特征。结合以上材料和所学,选择“改道”或“腾飞”其中一个特征加以解读。

本题要求:题目完整,理解准确,解释清晰,史论结合。

题目:新中国

| 理解准确 | |

解释清晰 |

自梁启超1902年提出“中华民族”概念,已过去120多年。一百多年来,“中华民族”概念深入人心,为中国不同阶层、不同民族和不同政治面貌的人们所广泛认同。中华民族”概念被中国社会广泛接受,最根本的原因是在现代中国的诞生与发展中、在中国面对世界并由封闭走向全面开放过程中,中国人产生了自我凝聚和整合为一个整体的客观要求。事实十分显著,“中华民族”是中国在面对世界时产生的一个概念,是中国人面对世界的一个自我称谓,也包含着中国各民族在世界文化坐标中的定位。

——摘编自石硕《从“世界之中国”认识“中华民族”概念》

结合中国近现代史相关知识,自拟论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合;逻辑严谨,表达清晰)材料一 无论这一系列的变革是否被说成是“工业革命”,最终都会被拿来进行讨论。这些变革不只是“工业上的”,还有社会上和思想上的。“革命”这个词意味着一种突然变化。事实上,突然变化并不是经济变革过程的特点。人际关系体系有时被称为资本主义,早在1760年前就有其自身源头,在1830年后获得了全面发展;这样一来,便存在着忽视连续性这一基本事实的危险。但“工业革命”这个词语被一个个历史学家拿来使用,它已非常牢固地嵌入到共同话语之中,另辟蹊径去找个词语来取而代之,那会是件迂腐之事。

——[英]托马斯·阿什顿:《工业革命(1760一1830)》

材料二 工业革命促进经济持续增长的一个原因,就是它涉及了一系列相互加强的变革。事实上,其中一些变革发端于工业革命之前,因此,工业革命既是经济变革的结果也是经济变革的原因。技术变革是推动经济增长的发动机,而技术变革是工业革命的核心。生产方式和运输方式的持续变革是工业革命最伟大的遗产。一场人口革命伴随着技术变革而来。还有一场城镇革命开始于工业革命之前。为养活快速发展的城市,还需要一场农业革命。工业革命期间,农业产量持续增长,但英国越来越依赖进口食品,因为不断增长的需求超过了国内供给。进口增加突显了英国转型的另一个特征——商业革命。交通运输革命支撑了贸易的增长。经济增长需要进行城市建设、工厂建设和交通设施建设,而商业发展的需要扩大了贸易信贷的规模。这些需要都通过金融革命得到了满足。

——[英]罗伯特·艾伦:《工业革命》

阅读材料,比较两位学者对工业革命评论的相同观点,并结合所学说明你的理解。材料 汉字拉丁化,是晚明“西学东渐”思潮下的产物。它的肇始,是以拉丁字母为汉语(字)注音。是时,来华的以利玛窦为代表的西方传教士为了学习汉字和传教的需要,开始系统用拉丁字母给汉字注音。这波拉丁化风潮,以清军入关、一统华夏的方式而戛然而止。

近代以来,基于彻底改变汉字字形,而代之以拉丁字母的拼音方式使用汉语、书写汉字之风兴起。其中支持者、参与者不乏文化界振聋发聩的人物。康有为、梁启超在内的维新运动的领袖人物都发表过赞成推行拼音文字的意见,但随着戊戌变法的失败,守旧势力的复辟也暂时中止了“汉字拉丁化”的讨论。伴随新文化运动的兴起,以刘半农、鲁迅为代表的学者再次擎起“汉字拉丁化”的大旗,指出汉字是“带病的遗产”,疾呼“只有汉字拉丁化一条路可走了!”,钱玄同信誓旦旦地说:“汉字革命,改用拼音,是绝对可能的事”。尽管如吴宓、辜鸿铭等学者持论反对汉字拉丁化,但终究扛不过以“自新”“改革”为号召的“先锋派”。

1955年10月,北京举行的全国文字改革会议,最终通过拉丁字母式的《汉语拼音方案》。

拼音化向着“拼音作为拼写注音工具,从属于汉字”的方向发展。

——摘编自舟楫《为什么汉字拉丁化改革没有成功?》

根据材料,结合相关史实,选择一个话题,自拟题目,写一篇历史小论文。

可选话题1:“汉字拉丁化”的历史进程;

可选话题2:汉字拉丁化改革没有成功的原因。

(要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)

材料 恩格斯曾经指出:“一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当到人们的头脑中,到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找,而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找;不应当到有关时代的哲学中去寻找,而应当到有关时代的经济中去寻找。”

——摘编自《马克思恩格斯选集》(第3卷)

根据材料并结合中国古代史相关知识,围绕“社会变迁和政治变革”自拟论题,并就所拟论题进行简要的阐述。(要求:论题明确,史论结合、表述清晰)

材料一关于近代教育发展的部分研究资料

| 文献史料 | ① | 《变法通议 ·论幼学》《西学书目表》,《时务报》,1896年 |

| ② | 北京大学校史馆藏《京师大学堂章程》,1898年7月 | |

| ③ | 《论教育与国家之关系》,严复著,1906年 | |

| ④ | 北京市档案馆藏《女子小学堂章程》和《女子师范学堂章程》》,1907年 | |

| ⑤ | 《对于新教育之意见》,《东方杂志》,1912年 | |

| ⑥ | 南京市档案馆藏《高等师范学校规程》,1913年8月 | |

| ⑦ | 《上海函授大学招生》广告,《申报》,1925年8月 | |

| ⑧ | 《英国之大学扩张事业》,《社会教育辅导》,1944年 | |

| ⑨ | 《中国近代经济统计史资料选集》,严中平著.1955年 |

材料二探究主题

| 甲 | 近代学校教育发展的原因 |

| 乙 | 对近代教育发展的趋势 |

| 丙 | 近代教育发展的影响 |

(1)按史料类型,将材料一中的文献史料进行分类并写出序号。

(2)参考材料一中的研究资料,从材料二中任选一个主题,说明选题意义,拟定研究提纲,列出3-4个相关参考资料的序号。

要求:选题意义应结合历史背景,研究提纲应系统清晰,所列参考资料从标题上看应密切联系主题。

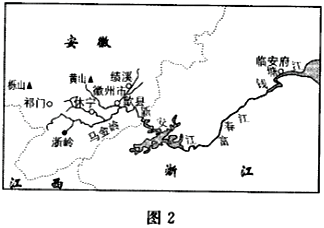

材料一 南宋时,黄山南麓的徽州以生产笔墨纸砚文房四宝闻名。商人们将其运销各地,后逐步形成徽商。图2是当时徽商的主要经营地区。

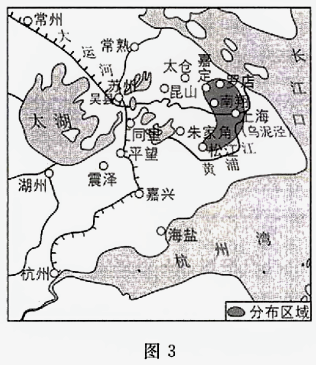

材料二 元朝时期,黄道婆从海南岛回到松江,在这里传授擀弹纺织的技术,带动松江地区成为棉纺织业中心。图3是长江三角洲地区棉花种植分布图。

根据材料中区域经济发展的历史信息得出历史结论,并说明原因。阐释两则材料之间的历史联系。

关于陈胜吴广起义与秦朝法律的关系,《史记·陈涉世家》是这样记载的:“二世元年七月,发闾左适戍渔阳(戍卒)。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”据此,一些史学家推断,“失期当斩”是陈胜吴广起义爆发的直接原因。

1975年出土的战国晚期到秦始皇时期的《睡虎地秦简·徭律》,对“失期”有如下条文:“失期三日到五日,谇(斥责);六日到旬,貲(罚)一盾;遏旬,貲(罚)一甲。”据此有人认为,作为文物出土的《睡虎地秦简》,无论在时间亦或是可靠程度上,都比《史记》要权威得多,由此一些人认为《史记》的记载是错误的。

注:①戍卒不仅需从事必要的劳役而且还要负责作战,其中作战是他们的主要职能。

②徭役一般是指在没有特殊情况下单纯从事普通劳役的人员,如筑长城、修建宫室等等。

③从秦朝开始,历代的法律都称为“律”,比如《汉律》《唐律》《大明律》,几乎没有称“法”的。

你是否认同用《睡虎地秦简·徭律》来否认《史记》?请阐明理由。