A. | B. | C. | D. |

| A.经济大发展使贵族陪葬品更加丰富 |

| B.物质的富足刺激了精神生活的需求 |

| C.青铜是当时财富和权势的主要象征 |

| D.森严的等级秩序遭到破坏 |

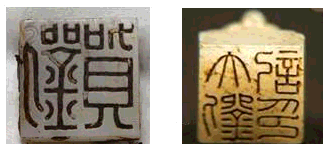

| A.从图上文物字体可见篆体应是当时的主流通行字体 |

| B.该墓葬出土的精美器皿应大多出自官营手工业 |

| C.从墓葬的规格可推知当时诸侯国对中央集权威胁巨大 |

| D.该墓葬的竹筒木牍有可能记载着儒家和道教的思想精髓 |

|

|

|

| A.甲骨文的出土,有力证明了中国的夏朝存在成熟文字 |

| B.罗塞塔石碑碑文有楔形文字,是研究古埃及历史的珍贵资料 |

| C.《汉谟拉比法典》的出现,说明印度流域进入了文明时代 |

| D.不同区域出土了不同的文物,体现了世界文明的多样性 |

材料 据史书记载,天命十年(公元1625年),清太祖努尔哈赤把都城从东京城(辽宁省辽阳市)迁往沈阳。

明代茅元仪在《督师纪略》中记载努尔哈赤“筑宫于瓮城”,其在沈阳居所因此被称为“汗王宫”。虽然这段历史被《满族老档》等文献所印证,但在沈阳城内并未发现“汗王宫”的踪迹。

1982年,沈阳故宫博物院的研究人员在中国第一历史档案馆发现了绘制于康熙年间的《盛京城阙图》,图上明确标注了努尔哈赤的住所位置。图中所绘“汗王宫”是一座坐北朝南的二进四合院,四周有围墙,建于高台之上。

2012年7月2日,沈阳文物考古研究所的工作人员在沈阳市内发现“汗王宫”遗址,与《盛京城阙图》标注王宫位置相符。其“宫”与“殿”分离的布局体现了明末女真人宫殿建筑理念。该遗址出土了两枚满文“天命通宝”铜钱和大量黄、绿釉琉璃建筑构件,同样的琉璃构件还见于辽阳东京城和沈阳故宫。至此,“汗王宫”遗址最终被确认。

(1)根据材料并结合所学知识,说明考古人员确认“汗王宫”遗址的依据。

(2)简述“汗王宫”遗址发现的意义。

| A.宋元时期海外商运发展迅速 |

| B.“黑石号”的沉船年代不早于唐朝 |

| C.题记这样的广告词表明政府放松对商业的直接监管 |

| D.由“湖南道”可知“樊家”生活在少数民族聚居地 |

| A.中国农业耕作方式产生重大变化 | B.刀耕火种已经退出中国农业生产 |

| C.春秋战国时期铁农具已普遍使用 | D.战国时期牛耕技术逐渐普及全国 |

| A.推动社会大动荡、大变革的出现 |

| B.体现了“重民轻天”观念开始产生 |

| C.晋国分封制的瓦解 |

| D.反映出当时“礼崩乐坏”的历史趋势 |

| A.新罗尚没有自己的纪年方式 | B.唐与新罗有着友好往来的历史 |

| C.新罗仿中国建立了中央集权 | D.唐与新罗形成明确的宗藩关系 |

材料 从中华文明的特性来看,中华文明虽然源头各异,但都起源于农耕文明。由于对待的生产对象很快从动物转向了植物,所以中华文明从骨子里少了一丝血腥,多了一份宽容,很少有文明霸权意识和侵略特性,中华文明无论是儒、道、释都不专横,都以宽容为特性,提倡“和而不同”。即使在把道家奉为正统,以老子为虚拟祖先的唐朝,儒家和佛教的发展也是迅速的。在中国现实中,往往一座山上既有道观,又有寺庙,还有孔庙,而且个个香火旺盛,无不干扰,而考古发掘中出土的许多文物经常具有两种甚至三种文化的特征:正是中华文明这种宽容的特性,使得它在对待外来文明时不会极度排斥,而是可以慢慢接受,与之共同相处。

——摘编自《中华文明的特点和原因小论》

提取材料中的信息,自拟一个论题,并结合所学知识进行阐释。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)