| A.表明宗法分封制度崩溃 | B.渗透儒道思想理念 |

| C.反映私学兴起解放思想 | D.体现官僚政治特征 |

| A.社会阶层的流动加剧 | B.土地兼并十分严重 |

| C.已出现新的经营方式 | D.小农经济遭到破坏 |

| A.修建长城的必要性 | B.西北边疆得到开发 |

| C.北方农耕已经普及 | D.民族关系较为融洽 |

| A.确保了行政效率 | B.消除了贪污腐败 |

| C.杜绝了地方割据 | D.加强了专制集权 |

| A.史学研究促进了国家统一进程 | B.新的政权继承了前朝版图 |

| C.统一多民族国家认同得到加强 | D.对边疆地区治理逐步强化 |

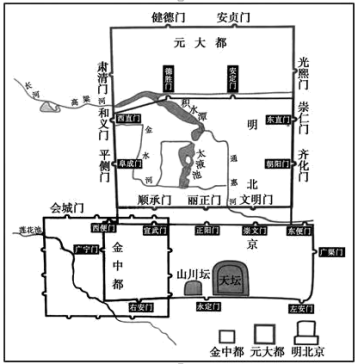

材料一:金、元、明北京城址变迁图(下图)

1.三朝北京城址在形状上有什么相同点?

小明同学想了解上述特点的历史起源,查找到关于国都的形制有如下记载。

材料二:匠人营建都城,九里见方,都城的四边,每边三门。都城中有九条南北大道、九条东西大道,每条大道可容九辆车并行。王宫的路门外,左边是宗庙,右边是社稷坛;王宫前是朝廷,王宫的后面是市。夏后氏的世室……殷人的重屋……周人的明堂……

——(战国)《周礼·考工记·匠人》(译文)

2.依据上述材料,小明同学能否确定第一问中都城形状特点起源于夏朝?为什么?| A.反映了世界文明多元统一特点 | B.留下珍贵资料拓展了国人视野 |

| C.证实东罗马具有高超医疗技术 | D.体现了古代帝国的融合与扩张 |

8 . 据考证,汉代史书中“愿下有司议”“愿以臣言下公卿议”“愿下公卿议”等记载屡见不鲜。如东汉时有大臣提出“愿下公卿,平(评判)援(马援)功罪”,皇帝最终听从大臣评议结果,为马援平反。 上述现象( )

| A.遏制了豪强地主势力的壮大 | B.有利于弥补皇权专制的弊端 |

| C.降低了中央政府的行政效率 | D.体现了三公权力的起伏不定 |

| A.贵族特权意识的加强 | B.玉礼器的价值更昂贵 |

| C.君主权威逐渐树立 | D.阶级分化已经产生 |

材料一 所谓“大一统”观念,就是主张华夏族和四方的“五方之民”在一个统一的政权下共同生活,共同发展。战国时还实现大一统,但成书于战国时期的许多著作都讨论了“大一统”这个课题。《禹贡》、《周礼》等主张中国、四夷“四海会同”,统一由“王”来集权专制治理,并借用周代许多“设官分职”的成法制定出统一集权的官僚体制。

——《礼记》

认识到中国、蛮、夷、戎、狄五方之民各自都有其居、住、吃、穿、用使用器物的特点,这是不同的经济、文化、习俗造成的,都有其存在的合理性。所以,治理各族人民要尊重他们的民族特点,不要随便地改变他们的习俗。

——摘自中国国家博物馆编《文物中国史》

材料二 在皇权高度集中的背景下,汉武帝主导的文化建设迅速推及全国各地,并对各地的文化产生了深远影响。俞伟超先生曾经指出,从考古学发现来看,西汉初年各地都存在形态各异且独立发展的文化特质,这些文化特质直接继承自战国时代的六国文化。到了武帝时期,各地文化开始趋同,渐形成一个整体,而六国文化基本消失,真正意义的汉文化出现了。

——马孟龙《大一统王朝的确立:秦汉》

材料三 西周的明堂是朝堂及太庙的美称。《礼记》等典籍记载,周公曾于明堂“朝诸侯”“祀文王”。《周礼》记载,西周明堂“东西九筵,南北七筵”,即长方形布局。春秋战国的阴阳五行家则将明堂设想为独立于朝堂、太庙之外的建筑,将其描绘为“亞”形布局。

汉代以后,明堂一直是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,模仿汉制在平城南郊建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。

(1)依据材料,概括战国时期“大一统”观念的主要内容,并结合所学知识指出该观念产生的历史影响。(2)依据材料和所学分析汉武帝时期出现“真正意义的汉文化”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视修建明堂。