| A.居民使用的各种票证 B.开放前后GDP增长的数据 C.安徽小岗村农业粮食收成的对比示意图 D.浦东开发开放前后的照片 E.人们60年代和80年代的衣食住行 F.改革开放前后的影视作品代表 …… |

选择资料

选择资料

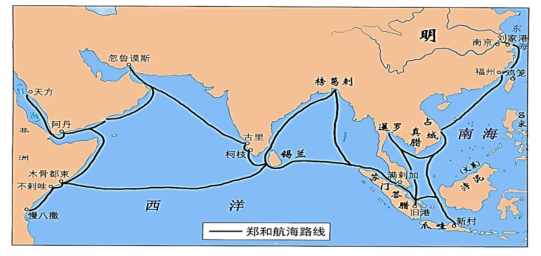

2 . 小周同学在学习明朝“海上交通与沿海形势”后,围绕主题“郑和下西洋”进行了研究性学习。

1.根据上图,他写下了郑和的航行路线:

起点:

他继续阅读相关书籍,搜集到以下材料

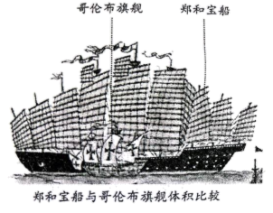

从1405年到1433年,郑和先后7次率领船队出海,最多时有200多艘船,最少的一次也有60多艘,随行人员一般两万多人。而哥伦布1492年首次远航只有三艘船,船员80多人。麦哲伦的船队也只有五艘船,200多人。

2.他赞叹道:郑和下西洋真是世界航海史上的壮举!依据是随着研究的深入,他产生了一个疑问:既然当时中国能够创造如此壮举,为何郑和之后中国再无“郑和”?为解决疑惑,他求助历史老师,获取了两则材料:

欲耀(炫耀)兵异域,示(显示)中国富强。……首达占城,以次(顺序)遍历诸番国,宣天子诏,因给赐(赏赐)其君长……和等还,诸国使者随和朝见。

——《史史.郑和传》

有贡,即有赐……计其贡物,时值甚廉,给之太厚……

——《大史宗睿皇皇帝实录》卷十四

3.阅读这两段材料后,他明白了郑和下西洋的主要目的是4.综合上述材料,小周发表了对郑和下西洋的看法。

(1)某高三同学在学习中国古代史后,对相关知识进行整理,形成如下知识表格,请按照上下文提示完成填充。

(2)根据上述表格概括中国古代历史发展的趋势。

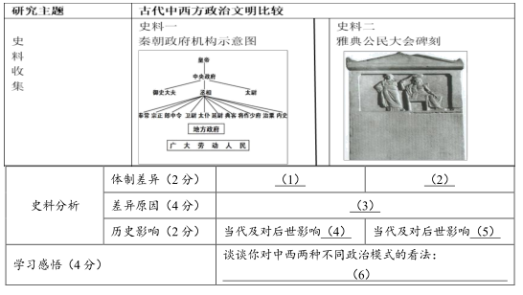

(3)同学们还进行了关于“古代中西方政治文明比较”为主题的研究性学习,请与他们一起完成以下研究内容。

某同学以《跨越时代看张骞》为主题开展研究性学习。阅读下列材料,回答问题。

材料一 张骞从大将军(卫青),以尝使大夏(注:西域国名),留匈奴中久,导军,知善水草处,军得以无饥渴,因前使绝国功,封骞博望侯。

——(西汉)司马迁《史记·卫将军骠骑列传》

(李)广……将四千骑出右北平(注:北方地名),博望侯张骞将万骑与广俱,异道(注:迷路)。……汉法,博望侯留迟后期(注:作战延误期限),当死,赎为庶人。

——(西汉)司马迁《史记·李将军列传》

骞为人强力(注:坚强有力量),宽大信人,蛮夷爱之。……张骞凿空(注:开通道路),其后使往者皆称博望侯,以为质(注:取信)于外国,外国由此信之。

——(西汉)司马迁《史记·大宛列传》

材料二张骞言大宛之天马汗血……乃大兴师伐宛,历数期而后克之。夫万里而攻人之国,兵未战而物故(注:死亡)过半,虽破宛得宝马,非计也。当此之时,将卒方赤面而事四夷(注:与四面八方的敌人作战),师旅相望,郡国并发,黎人困苦。

——(西汉)《盐铁论》

材料三剑舞轻离别,歌酣忘苦辛。从来思博望,许国不谋身。

——(唐)张说《将赴朔方军应制》(节选)

材料四 从来奇物产天涯,安得移根植帝家。犹胜张骞为汉使,辛勤西域徙榴花。

——(宋)欧阳修《千叶红梨花》(节选)

材料五 博望通西域之役,其功在汉种者有三:(一)杀匈奴猾夏之势:……张博望首倡通月氏结乌孙之议,卒以断匈奴右臂……及孝武末世,遂至匈奴远遁……自今以往,如有能继博望之精神以对于外种者乎,则世界之历史,安见为阿利安种人(注:白人)所专有也!(二)开欧亚交通之机:……盖中国希腊两文明种之相接近实起于是,是黄种人与阿利安种交通之起源也。……而沟而通之者,实始博望,博望实世界史开幕一大伟人也。(三)完中国一统之业:……遂开滇池,达交趾,卒使数千年为国屏藩。虽其事不专成于博望,而创始之功,实博望尸(注:掌握)之。

——梁启超《张博望班定远合传》,1902年

(1)根据上述史料,归纳司马迁眼中张骞的两重身份及其作为。(双选)

A.军人;跟从李广战无不胜 B.军人;向导有功,但作战能力不强

C.使节;抵达罗马沟通欧亚 D.使节;信念坚定,且赢得“外国”信任

(2)材料二、三、四对张骞持何态度?

(3)材料五从哪三个角度评价张骞?(四选三)

A.民族主义角度,即抵御“外族”入侵 B.文明交往角度,即促进欧亚交通

C.国家统一角度,即促进疆域完善 D.制度改革角度,即宣传君主立宪

(4)结合所学知识,说说梁启超评价张骞的背后蕴含了怎样的时代色彩?

(5)综合上述材料和所学知识,从国家治理、社会生活和文化交流与传播的视角评述张骞。

“中国”的称谓始于何时,最初的含义是什么,后来又有什么变化,是学界关注的问题。某班同学围绕“‘中国’探源”开展研究性学习。

(1)寻找“中国”一词的来源,同学们想到商朝的__________,(单选)但只找到了“中”字,没有找到“国”字。

| A.石器 | B.陶器 | C.玉器 | D.甲骨文 |

1A.实物证据B.图像证据C.口传史料

(3)探究“中国”的含义,需查阅更多材料。

A.中国者,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也。

——《国语·越语》

B.秦遂以兵灭六国,并中国。

——《史记·天官书》

C.皇帝(刘邦)继五帝三王之业,统天下,理中国。中国之人以亿计。

——《汉书·陆贾传》

D.将流入黑龙江之额尔古纳河为界:河之南岸属于中国,河之北岸属于鄂罗斯。

——(清)《平定罗刹方略界碑文》

以上材料里的“中国”含义不尽相同。体现文化含义的材料是

至此,同学们发现:随着时代的变迁,“中国”的含义不断丰富。

(4)秦汉时代,政府创设和推行了一系列制度、措施,“中国”一词逐渐成为统一多民族国家的代名词。结合所学,从以下几个方面列举具体内容各一。

政治方面:中央:

地方:

经济方面:

文化方面:

(5)在“中国”探源过程中,有同学认为:对古史研究最有价值的是考古资料,它是通向历史真实的唯一大道。这引起大家的争论。你是否同意这一看法?简述理由。