| A.具有自上而下的特点 | B.尚未摆脱专制束缚 |

| C.受众群体局限在上层 | D.导致阶级矛盾激化 |

| A.揭示了中国落后的根本原因 | B.纠正了中华法系的偏向 |

| C.把政治体制改革提上了日程 | D.有利于洋务运动的开展 |

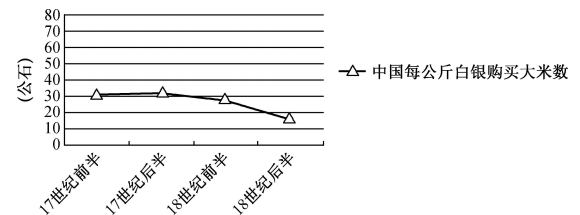

| A.传统重农抑商政策的松动 | B.赋役的货币化导致白银贬值 |

| C.商业税成为政府主要税源 | D.产品具有较强的国际竞争力 |

| A.尊祖聚族意义的消失 | B.民间自治精神的偏离 |

| C.家国一体特征的削弱 | D.基层教化功能的剥离 |

材料 19世纪末20世纪初的中国,各种救亡主张(思潮)盛行一时,下表反映了部分主张的主要观点。

| 维新变法 | 主张兴民权,实行君主立宪;发展资本主义经济;学习和传播西方科学文化 |

| 教育教国 | 一个国家能否得以长治久安,能否得以持续发展,关键在于人才,而人才日多.则国势日强 |

| 实业救国 | 主张通过举办实业,.振兴商务来增强国力、民力,进而达到抵御外国入侵之目的 |

根据以上材料提出一个观点并加以论证。(要求:运用同时期中国另外3种主张或思潮来论证你的观点,观点明确,史论结合,逻辑清晰)

| A.分封制的推行有一定的经济基础 | B.郡县的设置有利于加强中央集权 |

| C.秦汉时的“新地”全部推行郡县制 | D.秦汉时的“故地”全部推行分封制 |

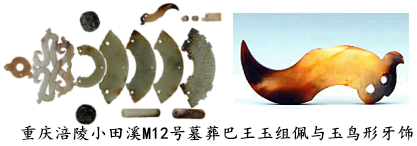

| A.巴国晚期等级制度严格 | B.巴楚之间经贸往来频繁 |

| C.区域文化在交流中发展 | D.宗法分封制度趋于崩溃 |

材料一 11世纪,(西欧)农业生产有了重大发展。农业生产进步,农民手里的剩余产品量增多,则必将剩余部分产品作为商品投入流通过程,因而促进了农村市场的发展和商业的活跃。在此基础上,原来作为家庭副业的手工业同农业分离,成为独立的经济部门。手工业者为了摆脱领主的剥削和奴役,逃出庄园,到城堡、寺院、交叉路口、渡口等地居住。这些地方交通便利、人口集中,在此设立集市利于销售。随着定居的人口日益增多,逐渐形成了以市场为中心的比较稳定的居民点,并在这个基础上发展为新的城市。

——摘编自朱寰《世界上古中古史》

材料二 城市经济主要是商品经济,商品交换扩大后,封建贵族需要大量货币。他们把劳役地租和实物地租改为货币地租。农民为了交纳货币地租必须出卖部分农产品,从而将自给自足的农业经济纳入商品流通市场,使自然经济转化为小商品经济。在(中世纪的西欧)这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素。而能给国王最大支持的,就是城市。在城市兴起之前,中世纪西欧的世俗文化极度匮乏。随着城市的兴起和工商业的发展,新兴的市民阶层日益壮大。他们需要有专业人才,如法律人才等来管理市政以及处理对外联系和交涉,他们需要各种各样的文化娱乐设施来为他们的事业、生活服务,于是便出现了城市学校。

——摘编自孙晶《试论中世纪城市兴起对西欧社会的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中世纪西欧城市兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪城市兴起对西欧社会的影响。

| A.古埃及文明的生态环境更为优越 | B.古代美索不达米亚文明的建筑技术高超 |

| C.经济生产方式决定建筑风格类型 | D.早期人类文明深受自然条件影响 |

| A.对外开放进入了新的阶段 | B.农村乡镇企业发展迅速 |

| C.基本建立了市场经济体系 | D.国民经济调整成效显著 |