大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化。某班级开展了“大运河”探究活动。

材料一

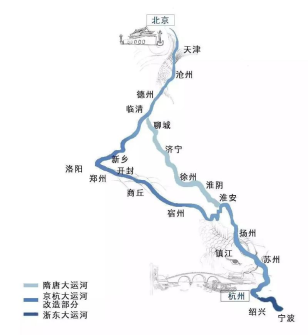

图1 《隋唐大运河仓储体系》

(1)材料一是某位同学搜索到的史料,请写出①、②所代表的城市。帮助他们完善内容,并结合所学知识,说明隋唐粮仓为什么这样分布。

材料二 大运河于2014年列入《世界遗产名录》。

| ① | ② | ③ |

| 含嘉仓160号仓窖遗址 | 通济渠郑州段 | 洪泽湖大堤 |

| 回洛仓遗址 | 江南运河苏州段 | 双金闸 |

| 黎阳仓遗址 | 江南运河嘉兴段 | 宝带桥 |

| 杭州富义仓 | 北、南运河天津三岔口段 | 十里闸 |

——《隋唐大运河文化博物馆》

(2)某历史兴趣小组在收集中国大运河遗产要素,将其收集到的分为三大主题,请选择一个写出其主题。并简述这一主题的价值。

材料三

图2 中国大运河图 图3 英国人托马斯·阿罗姆笔下的京杭大运河——《大运河图册》

(3)图3反映了运河城市的哪些特点。根据图2和图3并结合所学知识,选择一个运河流经的城市,谈一谈你对“运河与城市”的看法。

材料一:在六朝到唐代中叶贵族政治最盛时代,政治属于贵族全体专有,政权是君主与世家郡望的协议体,其后由于贵族没落,君主不再归贵族群体所共有,君主不再通过贵族而直接面对全体臣民。科举普遍化,官吏的选用制度也发生变化,贵族政治过渡为官僚政治,高等官职由天子决定和任命,庶民也获得为官的均等机会。在唐末至五代的过渡期,贵族政治没落,让位于君主独裁制度;宋代君主成为绝对权力的主体,君权无限制地增长,到了明清时期,君主专制制度的形式臻于完备。

——摘编自(日)内藤湖南《概括的唐宋时代观》

材料二:那么这些提法(指上文内藤湖南关于唐宋变革的观点)的问题何在呢?最大的问题是把唐宋变革时期贵族的消亡绝对化了,从而也把贵族制到官僚制的演变看作一个线性的过程。唐宋变革论把贵族制向官僚制的变化和君主独裁的形成都夸大为某种线性的历史过程,而没有意识到这是不断出现、需要反复应对的问题,也在各个朝代形成不同的解决方案。

——摘编自(美)张杨《从历史社会学视角反思唐宋变革论》

(1)材料一中内藤湖南认为中国唐宋时期的政治变化是什么?根据材料结合所学指出导致这一变化的原因。

(2)综合材料一二,谈一谈你对内藤湖南的“唐宋变革论”的认识。(8分,要求:观点明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

材料一 俄罗斯直接从拜占庭那里继承了东正教神学传统,包括神学的主题、方法和特色。拜占庭神学是随着作为一种信仰的东正教以及东正教文化一起传入俄罗斯的。

——摘自张百春《当代东正教神学思想:俄罗斯东正教神学》

材料二 罗斯受洗前后,商旅活动是拜占庭与罗斯双边文明交往的最初形式,保加利亚则是两国早期文明交往的桥梁,拜占庭文明先在保加利亚中转,在传入罗斯前便已经斯拉夫化,使得罗斯易于接受这种被改造了的拜占庭文明,随着罗斯受洗皈依东正教,修道院逐斩成为两国直接文化交流的载体和基地,从修道院引入罗斯的拜占庭文明是以宗教形式和宗教内容为主的东正教文明,而缺乏系统的希腊古典文明。

——摘自毛晨岚、罗爱林《论拜占庭与罗斯早期文明交任的媒介》

材料三 和帝永元九年,甘英使大秦(即罗马),至安息(即波斯)大秦者,传言其人民皆长大平正,有类中国,故谓之大秦。其王常欲通使于汉,而安息欲以汉缯彩与之交市,故遮阂不得自达。至东汉桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南徼外献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。此为中西交通之始。

——范晔《后汉书·西域传·大秦》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,阐释拜占庭文明和俄罗斯文明的关系。(2)根据材料三并结合所学知识,概括罗马帝国与古代中国建立起经济文化联系的途径。综合上述材料,谈一谈文明的多元化与整体性。

材料一 从“江南瘴疠地,九州之隅角”到“苏湖熟,天下足”,乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南农业经济的发展经历了一个漫长的历史时段。大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,江南人口开始加速集聚,并以丰富多彩的组织形式开展农业生产;经唐安史之乱和宋靖康之变后,江南逐渐完成了这一历史形象转变。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

材料二 明代,江南棉、桑种植逐渐广泛,可谓“乡间隙地,无不栽桑”“尺寸之堤,必树之桑”,部分地区甚至出现“地宜稻者十之六七,皆弃稻栽(棉)花”。以致曾经“苏湖熟,天下足”的江南,至明代“半仰食于江楚庐安之粟”,即使是产米之都的苏州,也多依赖湖广之粮。江南地区种植烟草、竹木、花卉之人日广,扬州、杭州等地甚至形成了专门的供应市场。经济作物的大量种植,推动了农业雇佣的发展,形成了长工、短工、月工、忙工、伴工等雇佣形式。他们多接受雇主的工钱,同雇主的生产相结合,为雇主生产,增殖其价值。此外,江南农民或迫于生计,或欲发财致富,弃本逐末现象也日益增多。

——摘编自朱子彦《论明代江南农业与商品经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析永嘉南渡后江南农业经济发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代江南农业经济发展的表现,并谈谈你的认识。

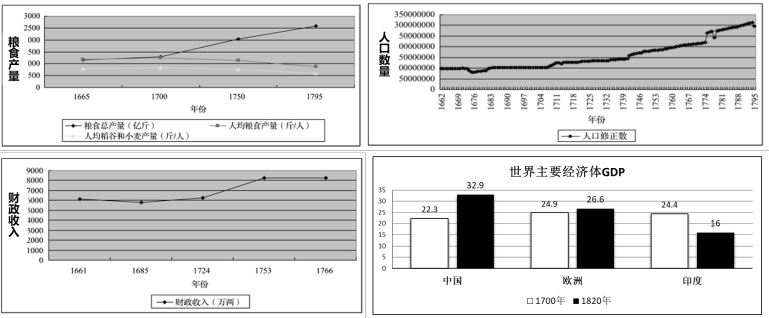

材料一

——李强、徐康宁、魏巍《“康乾盛世”真的存在吗?》

(注:清前期廉熙、雍正、乾隆(1662-1795)三朝统治的134年间,史称“康乾盛世”或“康雍乾盛世”。)

材料二 康熙于1683年统一了台湾,全国最后归于一统……康熙即位之前的七八十年 间,中国一直处于动荡之中,光战争就打了40年,民不堪命。到康雍乾时,分裂归于一统, 人心思定,稳定和发展成为社会各个阶层的共同愿望。康熙总结自己一生时说:“孜孜汲汲, 小心敬慎,夙夜不遑,未尝少懈,数十年来殚心竭力,有如一日”“每事必加详慎”“即章内有一字之讹,必为改定发出。”

——陈流《康乾盛世成因蠡析》

材料三 康雍乾盛世是在一个相对封闭体系中发展而来的盛世,是中国传统帝制的最后一抹斜阳,最后一首挽歌,虽然辉煌,只是已经走到了尽头。

——侯杨方《盛世启示录》

表 中国与英国(欧洲)18世纪人均国民收入对比

人名 | 年份 | 中国 | 英国 | 中英之比 |

| 刘瑞中 | 1700 | 13.2 | 19.91 | 0.66 |

| 麦迪森 | 1700 | 600 | 923(欧洲) | 0.65(中欧之比) |

刘逖 | 1700 | 378 | 低于0.33 |

——整理自李强、徐康宁、魏巍《“康乾盛世”真的存在吗?

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“康乾盛世”的表现。(2)根据材料二并结合所学知识,简析“康乾盛世”出现的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对康乾盛世的看法。

材料一 一部中华文明发展史,也是一部中华文明不断在新的历史高度上走向统一的历史……是中华民族在伟大历史实践中创造积累的经济社会文化因素所形成的历史必然趋势,是数千年中华制度文明不断巩固发展的结果。秦汉至明清是统一性制度建设的发展与成热时期。秦统一后,“海内为郡县,法令由一统”,又相继制定了“车同轨、书同文、行同伦”等各种措施,将战国以来各自为政的政治经济社会文化现象规范划一,奠定了此后统一多民族国家“统一性”的制度基础……延续不断的制度建设,是中华文明统一性的根本保障。

——摘编自卜宪群《中华文明“统一性”的历史特点与当代价值》

材料二 中华民族现在所逢的史路,是一段崎岖险阻的道路……目前的艰难境界,那能阻抑我们民族生命的前进。我们应该拿出雄健的精神,高唱着进行的曲调,在这悲壮歌声中,走过这崎岖险阻的道路。

——摘编自1923年李大钊《艰难的国运与雄健的国民》

材料三 中华民族多元一体格局的主流是由许许多多分散存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。

——摘编自费孝通《中华民族的多元一体格局》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦汉至明清时期统一性制度建设的主要内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述近代后期中华民族“走过这崎岖险阻的道路”的主要历程。

(3)结合上述材料,谈谈你对中华民族多元一体格局的认识。

材料一 秦始皇统一六国,北击匈奴,南平百越,并西南夷,建立中央集权的统一多民族国家。皇帝被称颂为天下的主宰,“六合之内,皇帝之土”,“法令由一统”,在全国范围内推行书同文、车同轨、行同伦,大大推动了华夏民族的发展,促进了各民族的融合,加强了华夏与周边各族的联系与交流。汉承秦制,是秦统一王朝的继承与发展。至汉武帝时期,在实现了政治上高度中央集权和经济上空前繁荣的同时,积极致力于边疆的统一与发展。秦汉根据边疆各族发展的实际情况,实行不同的管理办法,丰富和发展了统一多民族国家的治理体制与政策,成为保障“华夷一统”的有效措施。

材料二 辽宋夏金时期的民族大迁徙、大融合,促进了各民族的交融发展,加强了中华民族文化的内在统一性。辽、金统治者以少数民族入主中原,皆以中原王朝自居;西夏虽偏居西北,亦自认华夏。辽、金、西夏政权通过学习中原典章文化,尊孔崇儒,“修文物彬彬”,强调自身已达到“不异中华”的文明程度,以此自居华夏;同时坚持本族旧俗,有意识地保持民族文化传统。这时的华夏认同已超越了族类语言、习俗的认同,上升为更高层次的政治与文化认同,成为中华各民族共同的认同,从而使中华整体意识得到升华。

——摘编自刘正寅《中国历史上华夏认同的演进与升华》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳秦汉时期“华夷一统”局面形成的因素。(2)根据材料二,概括辽宋夏金时期民族关系特点,并指出这一时期“华夏认同”的发展状况。

(3)综上,谈谈你对“华夏认同”演进与升华的认识。

材料 剧作家魏明伦说,过去说“康乾盛世”,其实那是自封的,是当时的御用文人拍马屁的说法。他们夸大了康乾时期在经济复苏、疆土开拓方面的业绩。事实上,每个朝代的开始都有一段相对稳定繁荣的时期,然后是腐败,走向衰落,这是朝代更迭的规律。康乾时期当然有其繁荣的一面,但远没有唐朝的思想开明,清朝最突出的是思想禁锢,其对知识分子的残酷迫害是空前的,给中华民族带来的灾难、负面影响都是前所未有的。康乾时代对统治者而言可能是盛世,而对人民来说则是非常残酷的灾难岁月。

——摘编自《“康乾”不应称“盛世”》

根据材料,概括魏明伦对“康乾盛世”'的说法表示异议的原因,并结合所学知识谈谈你对魏明伦说法的认识。

材料一 春秋时期,奴隶制度逐渐瓦解,新兴的地主阶级逐渐兴起,随之而来的是诸侯国之间的争霸与兼并战争,到战国时期,这一现象愈演愈烈。各诸侯国为了富国强兵,需要有识之士为国家的发展出谋划策,于是这些知识分子有了发挥才干的历史舞台。他们大多自成一家,有自己的精髓思想,帮助列国进行改革。周朝以前,学在官府是理所当然的,春秋战国时期,士族阶层的兴起打破了这一局面,各地出现了私学,许多知识分子有了学习的环境和氛围,各流派的思想得以传播,他们广收门徒,著书立说,百家争鸣逐渐产生并发展。

——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二 在治国方略上,孔子主张“为政以德”,认为道德和礼教是最高尚的治国之道。孟子把孔子的德治思想发展为仁政学说,孟子认为,统治者实行仁政,可以得到人民的衷心拥护;推行虐政,将会失去民心,被人民推翻。韩非子认为王权是法律的来源,是君主权力的一部分。道家主张无为,信奉“太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之”,认为无为是治国的最高境界。到了封建社会,王朝初期多与民休息,实行无为而治,经济有所恢复后实行积极有为的儒家治国,同时制定法律,规范民众行为。

——摘编自钱崇涛《百家争鸣万流归宗——略论如何正确对待中国古代治国思想(一)》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期百家争鸣出现的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对百家争鸣的认识。

材料一 纵观唐代儒学,曾出现过两次复兴高潮。第一次是在唐初贞观年间。当时唐政权建立不久,隋弊未除.唐太宗听取魏征建议,推行重儒的政策,反对霸道实行王道,于是儒风大行。第二次是在唐中期贞元、元和年间。自安史之乱以后,由于藩镇割据,财赋不输中央,造成政府财政拮据。又因土地兼并加剧,农民大量逃亡,而寺院经济却得到了恶性发展,导致了阶级矛盾和统治阶级内部矛盾的加深,加之边疆多事,朝廷处于内外交困之中,因而急需整顿颓坏的封建统治秩序,强化社会纲纪,进而加强中央集权政治。这就要求有一个统一的、有力的思想武器……韩愈提出以儒家的“道统”对抗佛家的“法统”,开启了“道学”的先河;柳宗元等人则提出“统合释儒”,其目的是取佛教之长,补儒学之短,用以改造、丰富、振兴儒学。

——摘编自杨荫楼《试论唐代儒学的复兴》

材料二 程朱理学是儒学的一种历史表态,是继魏晋把儒学改造为玄学之后,对儒学的佛(佛教)老(道教)化改造,是对隋唐以来逐渐走向没落的儒学的一种强有力的复兴:是一种以儒学为主干,兼收佛教与道教,对三教融会贯通之后建立起来的伦理性的本体论。其具有不同于以前的新的思想内涵,是对儒学的继承和发展。它塑造了中华民族的主观意志,注重气节道德,发愤图强等性格。同时应该看到程朱理学中的消极因素,即理学家重建礼制的努力也是对人性的泯灭。

——摘编自宋钦顺《浅谈宋明理学对儒学的继承发展和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概述唐代两次儒学复兴的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对程朱理学的认识。