材料一 第一次工业革命于18世纪60年代开始于英国,重要的新机器和新生产方法都是英国发明的。就世界范围来说,这次工业革命以英国为中心,通过新技术的传播带动后进国家,从而推动了近代工厂制度在欧美国家逐步建立,把人类带入了“蒸汽时代”。英国工业革命以棉纺织业的技术革新为始,以瓦特蒸汽机的发明和广泛使用为标志,以19世纪30、40年代机器制造业机械化的实现为基本完成的标志。

——摘编自赵秀玲《工业革命——世界整合与裂变的双刃剑》

材料二 科学开始对工业没有什么影响。我们迄今所提到的纺织工业、采矿工业、冶金工业和运输业方面的种种发明,极少是科学家们作出的。相反,它们多半是由有才能的技工完成的。不过1870年以后,科学开始了更加重要的作用。渐渐地,它成为所有大工业生产的一个组成部分。工业研究的实验室装备着昂贵的机器,配备着对指定问题进行系统研究的训练有素的科学家,它们取代了孤独的发明者的阁楼和作坊。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一、二、概括第一次工业革命的特点,并结合所学知识分析其影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较第一次工业革命和第二次工业革命的不同。

材料一曾国藩说:“今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士、智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。”

——引自曾国藩《复陈购买洋船炮折》

材料二任何一种社会思潮的形成都不是空穴来风,也不是无本之木。实际上,晚清出现的几乎所有的社会思潮都与传统的经学存在直接或间接的关系。鸦片战争后,面对严重的民族危机,在清朝统治集团内部有一小部分开明、务实之士,试图通过学习西方的军事技术和养兵、练兵之法以应对空前严重的民族危机。从思想文化研究的角度来看,所谓晚清思潮史,就其一般意义而言,其实就是中西文化相互冲突、相互融会的历史。日本通过学习西方,迅速摆脱了民族危机,一跃而成亚洲第一强国的现实,为中国提供了直观的范例。晚清社会思潮中新的思潮往往诞生在旧思潮的母体中,这是社会转型期特有的现象。

——摘编自陈国庆《论晚清进步思潮的渊源和特点》

(1)根据材料一,指出曾国藩提出的学习西方先进技术的目的和具体方法,并结合所学,指出实践该思想的历史事件。(2)根据材料二,概括晚清进步思潮产生的原因。

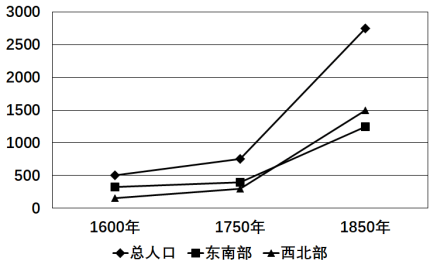

材料一下图是有关英国17-19世纪人口变化的统计情况(单位:万人)。

——根据齐涛主编《世界通史教程·近代卷》制图

材料二近代资本主义大工业的建立促进了世界的整合与裂变。发生于世界近代史上的两次工业革命,促进了资本主义生产力的高速发展,有利于资本主义统治的建立,使资本主义生产方式在较长时间里保持着较为旺盛的活力。只有当资本主义生产方式占据了优势之后,才能凭借其强大的经济实力,摧毁一切封建堡垒,踢开一切封建羁绊,组成资本主义基础上的世界整合。工业革命为人类指明了走向工业社会的目标,造成了人类相互依赖的物质基础,但也造成了工业化文明与农业文明的对抗;工业革命给人类带来先进和富饶工业社会的同时,也造成了社会阶级关系的大裂变;工业革命改变了国际格局,确立了资本主义生产方式的主导地位,但也奠定了社会主义的社会基础。人类社会必然在这种对抗和裂变中发展并逐渐融合,走向更高层次的一体化。

——摘编自赵秀玲《工业革命——世界整合与裂变的双刃剑》

(1)根据材料一并结合所学,分析17—19世纪英国人口变化的特点及其原因。(2)根据材料二并结合所学,概括工业革命所引发的“整合”与“裂变”的表现。(不得照抄材料)

材料一 尽管新航路开辟前,中西文化交流就已开始,但这种交流主要是通过中介民族进行的。伴随着新航路的开辟,这种状况得到了彻底的改观。西班牙通过麦哲伦环球航行,开辟了西班牙——南美洲——马尼拉——西班牙的环球航线。1557年,葡萄牙人窃据中国澳门后,开辟了一条从西欧直达中国的航线。中西方直达航路的开辟使得中西文化进行大规模的直接交流成为可能。

——摘编自彭顺生《新航路开辟与中西文化交流》

材料二 西班牙经营的横跨太平洋的贸易,主要在其两大殖民地菲律宾和墨西哥之间进行。坚固、快速和装备精良的西班牙武装商船“马尼拉大帆船”,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。据研究,自1571年马尼拉大帆船航线开通后的20年间,平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国。

——摘自《中外历史纲要(下)》

材料三 哥伦布发现新大陆后,由于亚欧非和美洲之间开始交往,不同的植物、动物和微生物也在两个半球间传播。随后欧洲的船长们建立了双方永久性联系的桥梁……欧洲自由民和非洲奴隶组成的新移民开始定居西半球,同时欧洲人和亚洲人获得了新的食物(包括玉米、土豆等)。……16世纪中叶,美洲开采出的白银通过西班牙的大型帆船贸易横跨太平洋直接运往中国。以白银为财源,欧洲得以在亚洲沿海地区的经济中发挥越来越大的作用。

——摘编自【美】埃德蒙·柏克三世等《世界史:大时代》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新航路开辟后中西文化交流发生的变化。(2)据材料二并结合所学知识,概括马尼拉大帆船贸易的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新航路开辟对中国的影响。

材料一 西欧中世纪早期,文化教育几乎全部为教会所垄断,异教学校被取缔。基督教教会为培养僧侣及为教会服务的人才,向群众宣传宗教,并设立了一些教育机构。其中水平较高的有僧院学校和大主教学校。僧院学校附设在僧院内,又分内学和外学。内学培养未来的僧侣,外学则旨在对俗人的子弟进行教民教育。两种学校的学习内容主要是神学和七艺。教师由僧侣担任,教学建立在盲目服从所谓圣书及其讲解人——教师——的权威的基础上,不许学生有任何探索和创造,强调背诵,也采用问答法进行教学。所有的教会学校都奉行禁欲主义,实行严格的管理和残酷的体罚。

——摘编自吴式颖、郭法奇《外国教育史》

材料二 中世纪中期时,在阿尔卑斯山北侧,修院学校被城市教堂学校代替,在伦巴底则被半世俗化的市立学校代替。城市教堂学校和市立学校招生人数和教学队伍日渐扩大,其中一部分发展成大学。13世纪时,大学在几个大城市特别繁荣。巴黎、伦敦等北方地区的大学都由讲师团体主持,这和现在的美国大学实行的制度差不多,由院系来设置课程,安排学位和讲师。博洛尼亚的大学则由一群学生来管理,南方的其他大学也都采用类似制度,他们创立了一套严厉的规矩来规范讲师的操行。

——摘编自【美】朱迪斯·M·本内特等《欧洲中世纪史》

(1)根据材料一、概括中世纪早期西欧教育的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中世纪中期欧洲教育发展的表现及意义。

材料一 考古资料表明,法律在两河流域人们的日常生活中占有重要的地位。两河流域颁布的法典多由前言、正文和结语组成。法律条文一般以具体案例为出发点,作出惩罚标准,而不是作出抽象的规范。古代两河流域王权和法典的重要思想是保护城邦中的贫弱公民、孤老鳏幼以保证城邦平民阶级对国家的效忠。古巴比伦人的生活里几乎处处都有契约存在,它的目的是作为证据防止反悔和欺骗的法律效用。在重大案件裁判时,最常见的是河神,即被告以河神的名义起誓,然后被投入河中,如果能活下来则无罪,反之则有罪。古代两河流域的法律文献除法典外,还有大量的、各种类型的法律合同、契约,其法律思想对后来的古希腊和古罗马法律思想有很大的影响。

——摘编自姚文振《两河流域文明中法律文明探究》

材料二 罗马人是一个崇尚法治的民族,他们认为任何人都得依法生活,即法享有绝对权威。正是罗马的法治传统使罗马皇帝认识到法治的重要性。罗马共和国后期,罗马奴隶主统治阶级大力推行武力扩张政策,通过大规模的政府战争攫取巨额财富,刺激了罗马奴隶制经济的发展。以小作坊为主的手工业生产在帝国各地都有进一步发展,这无疑会导致社会经济生活与经济关系的复杂化。自然法观念是指导罗马法的基本思想,也是罗马法有别于其他法律的重要特征。罗马法的繁荣与自然法的繁荣是交相辉映的。罗马有法谚曰:“法学家创造了罗马法”。法学家从事理论活动,著书立说,开展法学研究。

——摘编自谭建华《罗马法发达之成因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代两河流域文明中法律的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析古代罗马法发达的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代两河流域和古代罗马重视法律建设的根本目的。

材料 开封城位于中国的心脏地带,由道路、河流和运河与各地相连接,这使得肥沃的南方、东南地区的粮食和其他商品可以很容易地被运到京城;开封城的规划比之前更加开放,有人居住的街巷和开设有商铺的街道取代了之前有墙的城坊,甚至出现了繁荣的商业化的郊区。在这个地方,有权势的人、富人、有教养的人、追求时尚的人以及四处谋生的流浪者都混住在一起,成为城市人,在这个地方,金钱、房产和经济上的成功影响了中国人的生活方式。但作为京城,开封还有不足之处,之前中国历史上从来没有哪个王朝敢在开阔的华北平原上选择城市并将其定为都城,因为这样易受北方游牧部落的军事进攻,而且难以防御。

——摘编自[加]卜正民主编《哈佛中国史·儒家统治的时代·宋的转型》

(1)根据材料,概括北宋开封城的主要特点。

(2)根据材料,指出开封作为都城的不足之处,并结合史实进行说明。

材料 据考古学证明,约9000年前,墨西哥中部高原的印第安人就开始对玉米进行栽培,在几乎相同的时期,秘鲁沿海地区也发展了最早的农业,从此拉美印第安诸文明逐渐开始了以种植玉米为主的玉米文明新阶段,成为与中东、东亚、非洲等并列的数处农业发源地之一。由于拉美印第安人的主要活动地区植物资源十分丰富,他们根据其生活所在地的地理环境培植出种类繁多的农作物。如马铃薯、甘薯、木薯、山药、豆类、南瓜、葫芦、花生、西红柿、黄瓜、辣椒、可可、烟草、棉花、橡胶等,印第安人培植了多种植物,与整个欧亚大陆所培植的植物一样多,这是一个非凡的成就,为人类作出了极其伟大的贡献。为了使高原山地农田免受寒冷之灾,印第安人将田垫高,四周挖有小水沟,注满水后可在夜间保持农作物所需的温度。农业管理的进步对农业生产率的提高是有力的保证。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安文明的特点》

(1)根据材料,概括古代拉丁美洲农业发展的成就及其原因。(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对古代拉丁美洲农业发展的认识。

材料一 羁縻治策出自春秋战国,在秦汉至唐宋时期,羁縻治策的基本内容是封建王朝借助边陲夷狄首领的势力进行控制,即根据势力的强弱,分别赐其首领以王、侯、邑长或将军、都督与刺史等封号,实行土职代管或与所设郡县参差而治,象征性地征收少量贡纳。朝廷对各级土职的管理相当松弛,未进行严格的制度性管理。羁縻治策的施行对象包括边疆的夷狄和与封建王朝有往来关系的邻邦。羁縻治策的不少思想和策略是从应对北方游牧民族的经验总结而来的,这些思想和策略未必适合南部边疆复杂多元的社会形态以及不同民族长期交融的情形,致使封建王朝对边疆地区的经营长期停留在对外防御和编织边疆藩篱的层面,也忽视了对边疆的深度统治和经济经营。

——摘编自方铁《论羁縻治策向土官土司制度的演变》

材料二 明朝在设置卫所以外的少数民族边远地区推行土司制度。农业地区由于广设卫所而进步很快,土司地区则听任土司施治,致使发展滞后,相关的矛盾由此产生。雍正前期的西南边疆存在部分土司危害社会,与朝廷争夺土地、矿藏等严重问题,为此,雍正进行改土归流,扫清了清朝深入统治西南边疆的障碍,内地人口大量移居西南边疆,有效缓解了内地人口激增造成的压力。

——摘编自张楠林《明清时期云南“土流并治”管理模式与边疆治理逻辑》

(1)根据材料一,概括秦汉至唐宋时期羁縻政策的特点。(2)根据材料二,分析雍正朝在西南地区进行大规模的改土归流的作用。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对古代边疆治理的认识。

材料 有学者认为,严格的等级划分是玛雅后古典期文明销声匿迹的首要原因。玛雅高深的知识和文化只掌握在极少数贵族和祭司的手中,占玛雅人口绝大多数的下层劳动者完全是文盲。这些养尊处优的贵族知识分子,在繁华殆尽后难以生存,乃至很快消失,也带走了辉煌无比的玛雅文明。留下来的为数众多的普通玛雅农民,无法读懂那些文字和史书。西班牙入侵后,虽然玛雅璀璨的文明几经糟蹋,但余晖至今仍在坚定绽放。尽管欧洲天主教和现代工业文明对玛雅人的物质生活和精神世界产生了极大的冲击,但我们仍可在某些细微之处,发现玛雅文明的踪迹。现在的玛雅人,信耶稣也信羽蛇神,我们所看到的,是一股融合殖民时代和玛雅精神的双重文化。

——摘编自李均《神秘莫测的玛雅文明》

(1)根据材料,概括玛雅文明湮灭的原因和玛雅文明余晖的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简述玛雅文明对现代文明的启示。