名校

1 . 黄仁宇先生曾统计《汉书》中关于西汉时期皇帝颁布的“罪己诏”记载竟达三十三次之多。这些“罪己诏”的颁布是受下列何人的思想影响:

| A.孟子 | B.荀子 | C.庄子 | D.董仲舒 |

您最近一年使用:0次

2018-03-14更新

|

65次组卷

|

2卷引用:安徽省舒城千人桥中学2017-2018学年度第一学期期末考试高二历史试卷

名校

2 . 有学者对春秋时期在政治上活动的516人和战国时期在政治上活动的713人做了研究统计发现,战国时期出身微贱的人的百分比两倍于春秋时期。这种变化反映战国时期

| A.社会阶层流动日趋频繁 |

| B.平民成为官员主要来源 |

| C.贵族阶层退出政治舞台 |

| D.平民政治代替贵族政治 |

您最近一年使用:0次

2018-11-25更新

|

71次组卷

|

3卷引用:湖南省长沙市雨花区2018-2019学年高二上学期期末考试历史(文)试题

3 . 据有关统计,1956年一年当中全国性学术会议达50多次,学术论文和报告也达2000篇,都超过以往任何一年。下列哪一方针直接推动了这一局面的出现?

| A.“百花齐放” | B.“百家争鸣” | C.“科教兴国” | D.“三个面向” |

您最近一年使用:0次

2018-02-02更新

|

144次组卷

|

2卷引用:江苏省扬州市2017-2018学年度高二第一学期期末调研测试历史(必修)试题

名校

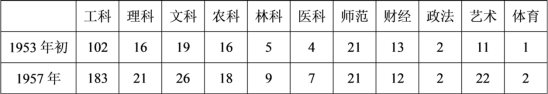

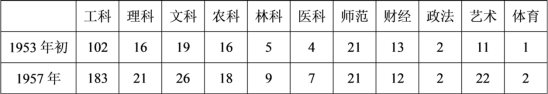

4 . 下表1953年初、1957年我国高等院校专业情况统计(单位:种)

据此可以推知,这一时期我国

据此可以推知,这一时期我国

| A.高校规模不断扩大 |

| B.高校专业设置合理 |

| C.工科地位得到加强 |

| D.重理轻文局面形成 |

您最近一年使用:0次

2018-05-08更新

|

68次组卷

|

2卷引用:【校级联考】重庆市江津中学、合川中学等七校2018-2019学年高二上学期期末考试历史试题

名校

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一宋代书院共有203个,以地域分布计算,长江流域占74.76%,珠江流域占21.53%,黄河流域占3.52%……宋代一些著名学者,如朱熹、陆九渊等都热衷于书院讲学,影响巨大。

——据曹松叶《宋元明清书院概况》统计

材料二戊戌变法时期,教育救国的思想已经屡屡见诸报章,严复、梁启超等维新派人士都曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”有的还说:“兵战不如商战,商战不如学战。”清朝统治集团中的一些高官要员,如张之洞、刘坤一等也强调“西国之强,强以学校”,中国只有大规模“兴学育才”,方能“勉图补救”,否则“不但和与战均无可恃,即幸而战胜,亦无益于根本”。“百日维新”期间,光绪皇帝下诏兴办新式学堂,培养新型人才,以为时用。但变法不久就遭遇失败,许多新式学堂未及开办即告夭折,教育救国思想也随之陷于低潮。

——朱英《中国近代史十五讲》

(1)根据材料一,概括宋代书院的特点,并结合所学知识分析这些特点出现的原因。

(2)根据材料二,简要概括晚清时期“教育救国”的思想的主要内容。

您最近一年使用:0次

2018-01-22更新

|

85次组卷

|

3卷引用:广东省肇庆市中小学教学质量评估2016—2017学年第一学期统一检测高二题历史试题

名校

6 . 有人做过统计,《论语》一书中,“仁”字的出现概率很高,达109次之多,这一现象说明

| A.孔子的核心思想是“仁” |

| B.“仁”的思想在春秋时已经成为主流 |

| C.孔子一贯很重视“仁慈” |

| D.“仁政”为春秋多数统治者所接受 |

您最近一年使用:0次

2018-01-06更新

|

65次组卷

|

3卷引用:山东泰安知行学校2017-2018学年上学期高二历史岳麓版必修三期末考试模拟试题

名校

7 . 下表为1896年维新派在上海创办的《时务报》发表文章类别统计,据此推断其创办的主要目的是

| 类别 | 篇数 | 比例 |

| 列强在中国 | 215 | 47.4% |

| 经济/财政/商务 | 87 | 19.2% |

| 总论 | 19 | 4.2% |

| A.希望得到西方支持 |

| B.向国人介绍西学 |

| C.揭露列强瓜分阴谋 |

| D.为变法制造舆论 |

您最近一年使用:0次

2018-01-18更新

|

115次组卷

|

6卷引用:辽宁省实验中学、大连八中、大连二十四中、鞍山一中、东北育才学校2017-2018学年高二上学期期末考试历史试题

名校

8 . 下表是《中国的世界记录》收录的中国古代科技成果统计

中国古代科技呈现上表中特点的根本原因是

| 类别 | 数学 | 天文历法气象 | 地学 | 化学 | 农学 | 机械 | 水利 | 轻工 | 兵器 |

| 项数 | 22 | 25 | 25 | 9 | 25 | 7 | 7 | 8 | 8 |

中国古代科技呈现上表中特点的根本原因是

| A.数学、天文学、地学和农学发达 |

| B.历代统治者普遍重视科技 |

| C.古代中国以农业经济为主体 |

| D.古代中国战乱较少 |

您最近一年使用:0次

2017-07-09更新

|

93次组卷

|

3卷引用:湖北省孝感市七校教学联盟2016-2017学年高二下学期期末考试历史试题

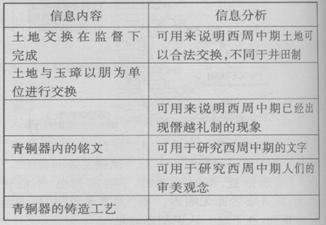

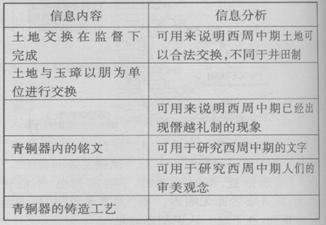

9 . 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

主题一 中国古代的青铜文明

(l)根据下边的材料,完成下列表格。某博物馆收藏有西周中期的青铜器“卫盉”,器内铭文记载:裘卫用玉璋与贵族矩伯换取了80朋(货币单位)的土地。这个换取手续征得了五个贵族的同意,并在相关部门的监督下完成。通过这样的途径,裘卫聚敛了大量财富。裘卫家族的第三代,随葬物品享用“五鼎八簋”。按西周礼制:天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋。

主题二 中国古代的水利工程

某同学收集到有关中国战国时期水利工程的资料:

自是之后,荥阳下引河(黄河)东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟、江、淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通淄、济之间。于蜀,蜀守(李)冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠.以万亿计,然莫足数也。……(郑国)梁就……溉泽卤之地四万余项,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

——司马迁《史记·河梁书》

(2)根据上述材料归纳战国时期水利工程兴修的基本状况,分析其发展原因。主题三 中国古代的科技

据英国学者罗伯特•坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

(3)根据上述材料说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

你认为3至13世纪“中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲”的主要原因有哪些?

主题一 中国古代的青铜文明

(l)根据下边的材料,完成下列表格。某博物馆收藏有西周中期的青铜器“卫盉”,器内铭文记载:裘卫用玉璋与贵族矩伯换取了80朋(货币单位)的土地。这个换取手续征得了五个贵族的同意,并在相关部门的监督下完成。通过这样的途径,裘卫聚敛了大量财富。裘卫家族的第三代,随葬物品享用“五鼎八簋”。按西周礼制:天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋。

主题二 中国古代的水利工程

某同学收集到有关中国战国时期水利工程的资料:

自是之后,荥阳下引河(黄河)东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟、江、淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通淄、济之间。于蜀,蜀守(李)冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠.以万亿计,然莫足数也。……(郑国)梁就……溉泽卤之地四万余项,收皆亩一钟。于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

——司马迁《史记·河梁书》

(2)根据上述材料归纳战国时期水利工程兴修的基本状况,分析其发展原因。主题三 中国古代的科技

据英国学者罗伯特•坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

(3)根据上述材料说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

你认为3至13世纪“中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲”的主要原因有哪些?

您最近一年使用:0次

名校

10 . 传统经济增长模式可用公式表述为:经济增长(100%)=3/4(劳动增长)+1/4(资本增长)。美国依据1948—1984年经济增长实际增长数据核算,将传统的经济增长公式调整为:经济增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科学技术增长+教育增长)。对上述变化理解正确的是 ( )

①传统经济增长模式中,劳动增长和资本增长的比率由较大到较小,科技和教育的比重增大

②重视科技已经成为世界发展的潮流

③科技与教育逐步被摆在日益重要的战略地位

④传统经济增长模式是比较合理的

①传统经济增长模式中,劳动增长和资本增长的比率由较大到较小,科技和教育的比重增大

②重视科技已经成为世界发展的潮流

③科技与教育逐步被摆在日益重要的战略地位

④传统经济增长模式是比较合理的

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.①②③④ |

您最近一年使用:0次

2013-06-05更新

|

837次组卷

|

5卷引用:2011-2012学年福建省上杭一中高二下学期期末考试历史试卷