材料一 明清时期,士人从商是很普遍的现象。清代李象鹍《棣怀堂随笔》中说:“吴郡之士半商人。”明代士商还在总结行商经验的基础上编纂了一系列对于经商有实用价值的书籍,其中就有专为士商编写并以“士商”一词命名的,如澹漪子编的《士商要览》和程春宇编的《士商类要》等。嘉道时期,士商相混的趋势愈演愈甚。商人们把培养后代入仕作为从商的最终目的,捐输买官成为他们跻身于士群体的主要途径。这类‘绅商’群体,逐渐取代传统的绅士阶层……在晚清政治中扮演了重要的角色,最终导致了传统四民社会的解体。

——傅志明《儒商的内涵与外延辨析》

材料二 嘉道时期,理学出现了新的发展态势,尤其是在理学营垒中出现了一个较有生气的湖湘经世派别,它强调理学的经世功用。如贺长龄等敏锐地感觉到理学在实务方面的严重不足,强调以“义理”修身养性的同时,要重视经世致用之学,对当时学术界影响非常巨大。他委托魏源编辑的《皇朝经世文编》,集清代中期经世实学之大成。稍后的曾国藩,更以清醒的政治眼光洞察到清王朝的统治危机需要经世实学的扶持,成为嘉道时期湖湘经世派的代表人物。

——郑大华、刘平《论清代嘉道时期的湖湘经世派》

(1)依据材料一,归纳明清时期出现“士商相混”现象的表现。并依据所学知识简析其出现所带来的影响。

(2)依据材料二,归纳嘉道时期湖湘经世派的特点,并依据所学知识简析其产生的原因。

材料一 唤醒吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。吾国则一经庚申圆明园之变,再经甲申马江之变(中法战争),而十八行省之民,犹不知痛痒,未尝稍改其顽固嚣张之习,直待台湾既割,二百兆之偿款既输,而鼾睡之声,乃渐惊起。

―--梁启超《戊戌政变记》附录一《改革起原》

材料二 在五四运动中起草《北京学界全体宣言》的罗家伦在当时便指出,“这次运动,是民族自决的精神。无论什么民族,都是不能压制的。可怜我们中国人,外受强国的压制,内受暴力的压制,已经奄奄无生气了。……这次学生不问政府,直接向公使团表示,是中国民族对于自决第一声。这次运动是二重保险的民族自决运动。”“‘外争主权’,应用起来就是‘打倒帝国主义',其意义方法与‘争取国家民族的独立自由平等'是一致的。”

---李育民《“五四”与近代反帝理论的产生----从排外到反帝的历史转折》

材料三 抗日战争开始时,一种抵抗敌人到底的民族感和决定的浪潮弥漫了全中国。统一战线的口号首先克服了一切中国国内的纠纷。......因此,中国人对进犯的敌人所作的抵抗超出日本人最初的一切预料。

----傅吾康《一百年来的中国革命,1851—1949》

完成下列要求:

(1)材料一中面对外来侵略,国民的态度有什么变化?并结合所学知识说明变化的社会原因和“乃渐惊起”的表现。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,以“民族危机与民族意识觉醒”的关系为主题进行史实论证。(要求:观点明确;分层表述;史论结合;逻辑严密;表述通畅,字数260字左右。)

材料一 在中国传统的“天下”秩序中,“华夷之辨”一直是区分中原群体和周边有待 “教化”群体的重要概念。1643年钟始声编纂的《辟邪集》则直接把利玛窦等西方传教士称为“夷族”“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”。鸦片战争前后,“夷”的用法更是成为中英交涉争议的焦点之一。1858年签署的《天津条约》,规定 “嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书夷字”。朝廷文书中原来使用的“夷务”随后也改称为“洋务”,但直至,895年,邓华在上光绪书中仍称列强为“外 夷”。

——摘编自马戎《西方冲击下中国的话语转变、认同调整与国家重构》

材料二 甲午中日战争的失致,彻底击碎了国人的民族优越感,在一定程度上冲击了“华 夷之辨”的观念,从而缘发出了解西方的强烈愿望。但在很长时间内,绝大多数国人仍 然只承认西方不过是自然科学和军事技术略比中国高明,而不愿正视清王朝上层建设的 落后。

——杨理沛《严复话语中的“西方形象”》

材料三 中国的西方形象是中国时西方的形象诠释,也是中西关系的晴雨表。晚清西方形象背后包含的文化心态和文化观念代表着晚清国人对国家命运的思考和对未来民族国家的设计,它预示和启迪了后来的一系列的重大的社会变革活动,规约了近代思想文化的发展走向,具有深远的历史影响。

——摘编自罗爱华《晚清西方形象研究导论》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,简析近代初期清政府对西方称谓由“夷”变为“洋” 的本质及其原因。

(2)据材料并结合所学“近代前期中国向西方学习的历程”的相关知识,就近代前期先进国人的西方形象提炼观点,并从特征、成因及影响等方面进行评析。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

材料一 从马尼拉(菲律宾)返回的广东商船,带来了大量的白银。当时西班牙殖民者把墨西哥和秘鲁的银元运到马尼拉,以购买广东商船携往的生丝及其他货物。

——摘自《广东对外贸易资料汇编·明清卷》

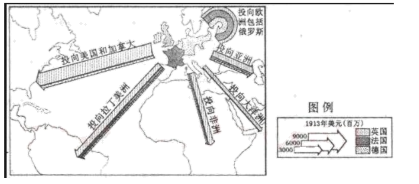

材料二 下图为1850~1913年欧洲对外投资趋向图。

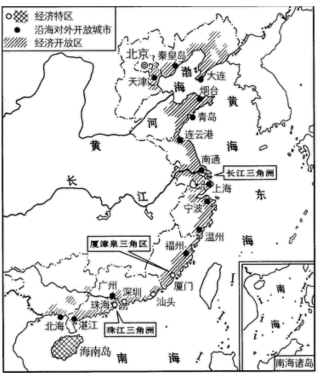

材料三 下图为《中国对外开放格局示意图(局部)》

材料四 近代以来,中国曾错失了很多历史机遇,但在当今世界经济全球化的大潮中,中国却踏着历史的节奏,一步也没有落空,逐渐融入世界,这不能不说是一个奇迹。

——《经济全球化与现代中国》

(1)据材料一,指出明清时期广东海外贸易有何新变化。

(2)面对欧洲经济扩张的巨大冲击,19世纪末20世纪初的先进中国人是如何应对的?

(3)据材料三,指出江苏对外开放格局是怎样逐步形成的。

(4)据材料四并结合所学知识,指出中国是怎样踏着“节奏”逐渐融入世界的,并分析其原因。

材料一 我们可以清楚地看到,实际上几乎所有有钱人家的婚姻就好像生意买卖一样结婚的第一步就是双方男性亲属对财产安排达成一致的协议,但也有因为宗教或因而结婚的,夫妻相亲相爱,理应就会携手营造幸福的家庭生活,在当时,离婚是非法的,但女子可能遭到抛弃大多数的家庭夫妇白头到老。在工匠的家庭中,妻子是家庭和家庭作坊不可或缺的劳动力。

摘编自玛格丽特·L·金著《欧洲文艺复兴(插图本)》

材料二 在欧洲的婚姻史上,宗教改革时期是一个重要的节点,在此之前,欧洲人择偶和结婚的自由度很大,甚至到了几乎可以任意的地步,男女双方只要表达了结婚的意愿就能结成了一桩合法有效的婚姻,但是到了宗教改革时期,无论是新教,还是天主教会都致力于重新制订缔结婚约的规则,给有效婚姻的缔结附加了一些条件,其中有一条规女的婚姻需得到父母的同意,这几乎是当时欧洲社会各界普通提出的二个要求后,欧洲人的结婚就变得不如从前那么随意了。

摘编自俞金尧《亲教改革前后欧洲人的婚姻自由问题》

材料三 婚姻要有道德和原则约束,如果为了两个人的婚姻而做出道德败坏的事情,甚至毁坏国家的规章制度,那么这样的婚姻最终的意义又何在?婚姻需要理性,从《社会契约论》可看出,婚姻最终构成家庭,而家庭则是社会不可分制的部分,因此,守婚姻中的道德法律,就是在融入社会。

摘编自曾梦清《从卢梭(爱弥儿)看启蒙运动时期的婚姻观》

完成下列要求:

(1)据材料一指出文艺复兴时期婚姻关系的特点.结合所学知识分析其原因。

(2)据材料二概括宗教改革时期欧洲人婚姻观念的变化,结合所学知识分析其社会影响。

(3)据材料三,指出启蒙运动时期婚姻关系的关注点是什么?综合上述材料,指出近代西方婚姻关系的变化趋势。

材料一 文艺复兴时期,家庭首先是物质性实体,其次是社会性实体。房子和家中的物品是私人生活的物质基础。随着家庭空间的扩大和日益功能化,人们对住宅的态度和感觉开始变得复杂起来。卧室的增加是一种隐蔽和亲密意识发展的标志。当家人和被邀请的客人想聚在一起聊天、弹奏音乐的时候,厅的扩大,就使得这种更加丰富的休闲时光变得可能。书房也作为富人和知识分子寻求阅读与思考的空间出现了。只有最富裕的人,才住在拥有多个专门房间的大宅里,他们的吃饭和睡觉都有专门的家具和饰品。

——据【美】玛格丽特·L.金《欧洲文艺复兴》整理

材料二 20世纪初,“革命”观念冲击了时人对家庭的思考,1904年丁初我就号召闺阁中的女子革命!革命!家庭先革命!"秋瑾不仅提倡“革命当自家庭始”,而且身体力行——她随后与丈夫离婚,东渡日本,实际参与政治革命。

章太炎观察到:“今信仰国家者”“惟信仰国家为文明”。在“国”的地位急剧上升的时代,爱国心的层级大为提升,而爱一己一家一乡的观念则渐被视为偏私。

——摘编自赵妍杰《为国破家:近代中国家庭革命论反思》

(1)根据材料一,指出文艺复兴时期欧洲家庭的主要变化及其反映的社会特征。(2)根据材料一、二,指出欧洲和中国家庭的特征有何明显不同,并说明中国家庭特征形成的原因。

材料一 仲尼曰:“始作俑者,其无后乎!”为其象人而用之也。

——《孟子》

朱熹注:俑,从葬木偶人也。……有面目机发(使木偶活动的机关)而大似人矣。故孔子恶其不仁,而言其必无后(后代)也。(《孟子集注》)

材料二

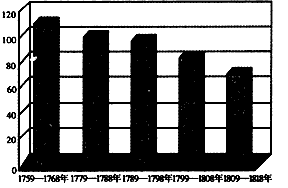

图1 1759~1818年英国工人实际工资指数 图2 穷人国与富人国

材料三 19世纪三四十年代,英国一些知识精英和第一代工厂主的后代对社会的不公正感到羞愧,对富裕国家的贫穷现象感到愤怒,希望纠正这种状态。……议会制定法律,规定工厂一切机器必须安装防护措施,确立卫生检查制度,对劳动条件定期进行检查。

——钱乘旦《英国工业革命中的人文灾难及其解决》

材料四 1953年颁布的“人大选举法”规定人大代表经选举产生,选举方式为举手和无记名投票并用。在代表名额上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人,根据中央选举委员会的精神,人大代表实际实行等额选举。文革期间,全国人大停止会议8年之久。1975年初,四届人大一次会议召开,代表通过协商方式产生。1979年,“选举法”修订,取消了举手选举,一律采用无记名投票;正式规定了差额选举的原则;规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例为8:1。这一比例在2010年春修改为1:1。

——张永桃《当代中国政治制度》

请回答:

(1)根据材料一分析孔子对用“俑”随葬的态度及其理由。这反映了他的什么思想?

(2)材料二中图1、2反映了当时英国工人怎样的生存状况,揭示了什么社会问题?据材料三并结合所学知识分析议会立法改善工人劳动条件的主要原因。

(3)根据材料四中人大代表选举办法的变化分析其对人民当家作主有何作用?纵观人大代表产生方式的演变,中国民主进程呈现出怎样的轨迹?

材料一 大一统是春秋战国时代诸子百家的共同主张和要求。如孔子提出“天无二日,民无二王”,期望恢复周王朝“大一统”礼乐有序。孟子反对通过战争手段“以力服人”,实施“仁政”才可能实现“大一统”。法家以君主权力的一元化为思想基点,以统治天下为政治责任。儒家较早提出“大一统”的理想,却没有找到真正实践“大一统”的正确道路,其他学派则倾向于根据现实情况建立新的“大一统”秩序。战国时期以法家为主的诸家学派的共同努力,使“大一统”终于成为一种政治现实。

材料二 秦制创造了中央集权的高度统一以及相应的强大皇权,但秦亡于暴政。秦亡的惨烈教训,使后世执政者在施政中注意关怀民众的疾苦,从而使自秦朝断代了的民本思想得到有限回归。自汉高祖刘邦开始,汉代有为之君无不把安定民生放在关乎朝代盛衰兴亡的高度上加以考察。董仲舒在绝对维护君主权威的条件下,用“天人感应”的学说来教育与约束君主,防止因君权走向极端而导致国家政权的彻底失控。汉武帝接受了董仲舒的建议,为秦制配上了以儒学为核心的意识形态系统,创造了集修身、齐家、治国、平天下为一体的大一统的政治文化。

——以上材料摘编自马平安《走向大一统》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出儒家实现“大一统”的办法,分析法家推动“大一统”成为政治现实的原因。

(2)据材料一、二并结合先秦和秦汉时期的思想史,以“古代中国走向大一统”为主题写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

材料一 夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……请于广东虎门外之沙角、大角二处,置造船厂一,火器局一。行取佛兰西、弥利坚二国各来一二人,分携西洋工匠至粤,司造船械,并延西洋柁师,司教行船演炮之法,……必使中国水师,可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中。

——魏源《海国图志》

材料二 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个新中国。

——裴钰《改变中国》

材料三 中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为鹄的人文启蒙运动,那么中国启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。这是中西启蒙运动的最基本差异。关于启蒙与现代化的关系,西方与中国适成倒置:在欧洲,是由启蒙而现代化;在中国,则是为现代化而启蒙。欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程……中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

请回答:

(1)材料一体现了魏源的什么核心思想主张?有何重要影响?

(2)据材料二及所学知识,回答近代前期(五四运动前)在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的指导思想分别有哪些?这一改变过程经历了哪几个层次?

(3)据材料三概括中国思想启蒙的特点?并指出导致这一特点的主要原因?

(4)综合上述材料,概括近代中国的思想解放在“改变中国”中的作用?

阅读下列材料:

材料一 天主教会把恭顺、克制和轻视俗世当作人类的最高品德。人是一种堕落的被创造物,人活在世上的唯一目的是赎罪,文艺复兴时期人文主义者则坚信,人依靠自身的力量能够臻于至高境界,可以创造自己的生活并通过建功立业来为自己赢得荣誉。这种独立的世俗价值尺度的发展,源于对基督教出现以前的古代世界的重新发现。

材料二 十八世纪的启蒙思想家也崇拜古代的经典,崇尚积极入世的生活,抱着人与自然和谐的信念。但进一步提出创建一个人道、世俗、自由、开明、公民有权进行质询和批评,并且不受政府和教会的干涉与威胁的新的世界。

——以上材料摘编自(英)阿伦·布洛克《西方人文主义传统》

完成下列要求:

(1)据材料一,分别概括天主教会与人文主义者对人的价值的认识。结合所学知识,分析导致这一认识变化的原因。

(2)据材料二,启蒙思想家对人的价值认识与文艺复兴时期相比有何联系与区别?

(3)综合上述材料并结合所学知识,你如何理解“古典”与“创新”对思想发展的影响?