| A.反映了儒学神圣化的趋势 |

| B.体现了儒学思辨化的潮流 |

| C.说明了时人喜好封建迷信 |

| D.颠覆了先秦儒学的天命观 |

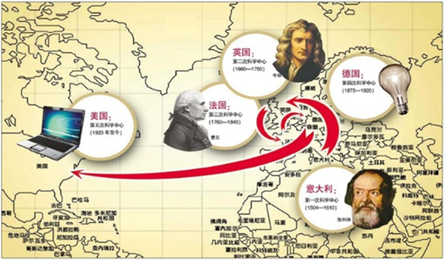

该图显示的科学中心的第四次转移带来的影响有

①加速了世界反法西斯战争的胜利 ②为美国在二战后谋求世界霸权奠定了基础

③促使了第三次科技革命在美国兴起 ④推动世界政治格局多极化趋势的出现

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③④ |

| A.两汉以前受儒家传统思想影响较小 | B.清代统治者最重视妇女的贞节教育 |

| C.宋明理学对中华民族性格积极塑造 | D.中国的传统主流思想逐渐趋于保守 |

材料一 中国古代四大发明传入欧洲的大概时间

| 造纸术 | 12世纪 |

| 指南针 | 13世纪初 |

| 火药 | 13世纪下半期 |

| 活字印刷术 | 15世纪初 |

材料二 明末清初,以西方传教士为媒介,东西方之间进行了具有深远意义的的文化交流。天主教耶稣会士的来华传教,是以西方资本主义的殖民扩张为背景的。……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦、德意志人汤若望、比利时人南怀仁……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目。

——《世界史•近代史》(上卷)

材料三 在1840年鸦片战争之后,先进中国人开始了“吸收外国的进步文化”的漫长历程,中国人对西方事物的态度也由最初的排拒,到逐渐接受西学甚至要求“全盘西化"。…………一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式(“格义”就是用比较和类比的方法来解释和理解跨文化背景的哲学概念)主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近代文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。

——欧阳哲生《严复评传》

(1)据材料一并结合所学知识,概括指出中国的“四大发明”对欧洲社会发展的历史作用。

(2)材料二概括了明末清初东西方交流的一些表现。请结合所学知识,指出其背景。

(3)材料三认为“五四”以前和“五四”以后中国社会分别出现了怎样的文化倾向。各举一例加以说明。

(4)据材料三并结合所学知识,概括指出近代(1840-1919年)先进中国人“吸收外国的进步文化”的主要特点。

——徐中约《中国近代史》

材料二 西方思想的涌入,始于鸦片战争前对圣经和宗教小册子的翻译。1861-1895年间,译著范围扩展到外交、军事、自然科学和技术方面,其中应用科学占40%,自然科学占30%。这段时期,从英美国家翻译来的著作占全部的85%。1895年后,对西方作品的翻译不仅局限于军事和技术方面,还包括政治体制、经济体制、社会结构、科学和哲学思想等方面。1902-1904年的全部译著中,社会科学占25.5%,历史和地理占24%,自然科学占21%,应用科学占10.5%,哲学和文学占11.3%,其中译著来自日本的占62.2%。

——徐中约《中国近代史》

据材料,回答问题:

(1)根据材料一,指出在中外文化交流碰撞中,中国和西方的态度分别是什么?指出它们各自产生的影响。

(2)根据材料二概括近代中国译著外国作品的变化趋势,并结合时代背景分析原因。

(3)结合上述材料,你认为哪些因素会推动中外文化交流。

6 . 人口政策、人口增长和人口迁移对社会发展产生了重要影响。阅读材料,回答问题。

材料一 孔子曰:“父母在,不远游,游必有方。”

孟子曰:“不孝有三,无后为大。”

荀子曰:“水深而回,树落(则)粪本。”

材料二 1820~1911年间广东沿海某乡居民离乡谋生情况统计表

| 时间 | 乡民迁出总人数 | 迁至他乡种田人数 | 迁至城镇做或经营小商业人数 | 出国从事工商业人数 |

| 1820—1849 | 29 | 29 | 0 | 0 |

| 1850—1879 | 72 | 15 | 49 | 8 |

| 1880—1911 | 156 | 0 | 118 | 38 |

请回答:

(1)材料一中体现了中国哪些传统思想观念?

(2)据材料二,概括近百年间该乡居民离乡谋生呈现出的变化趋势。结合所学知识分析出现这些趋势的背景。

材料一13个主权国家既彼此争斗,又一起同联邦首脑斗,必然会很快地同归于尽。可是,如果我们能制定出一部充满活力的开明的宪法,实行严格的相互钳制和相互监督,我们就完全有可能一定程度上恢复我们的尊严和举足轻重的地位。

——《华盛顿传》

材料二 瑞士为行使直接民权的国家,法国则为间接民权国家。全世界中行使直接民权的,以瑞士为第一,民权发达已臻极至,国内政治及民族的结合与美国大致相同,真是我们一极好的先例。

——孙中山《三民主义大旨》

材料三 “予之定名‘中华民国’者,盖欲于革命之际,在破坏时则行军政,在建设时则行训政。所谓训政者,即训练清朝之遗民而成为民国之主人翁,以行此直接民权也。有训政为过渡时期,则人民无程度不足之忧也。”“除宪法上规定五权分立外,最重要的就是县治,行使直接民权。”

——《孙中山全集》

(1)材料一所述独立之初的美国面临怎样的政治局面?美国是如何改变这种现状的?

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括指出孙中山对美、法民主政治的看法。他是如何借鉴西方民主政治推进其政治民主化进程的?

(3)根据以上材料并结合所学知识,指出孙中山的民权主义与英美宪政的差异。

| A.我国开始在广东、福建沿海地区建立经济特区 |

| B.经济全球化成为世界经济发展的主要趋势之一 |

| C.东欧国家的经济改革进入到成与败的关键时期 |

| D.韩国、新加坡引进外资,发展劳动密集型产业 |

材料一 春秋战国是我国古代社会发展与转型的重要时期。各国变法对社会发展与转型起了重要的推进作用。以“圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼”为指导思想的商鞅变法是较为彻底的一次变法。 ——《中国古代史》

材料二 明清之际是一个“天崩地解”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思,期望为当时的社会找寻某种解决问题的方案。 ——腾讯网

材料三 梁启超在《清代学术概论》中评价道:康有为所著《新学伪经考》“实思想界之一大飓风也”,《孔子改制考》“其火山大喷火也,其大地震也”。康有为的认识是对“所谓‘别黑白而定一尊’之观念,全然解放”。

材料四 关于真理标准问题的讨论,现在越来越显示出它的重要性,这个讨论是针对“两个凡是”的,意思是不要把马列主义、毛泽东思想当作教条。三中全会的提法,叫研究新情况,解决新问题。 ——《邓小平文选(1975--1982)》

(1)根据材料一结合所学指出商鞅变法所遵循的指导思想及其到秦、汉及以后发展演变的趋势。

(2)材料二中“一些最敏锐的心灵”主要是指哪些思想家?他们为什么要进行反思?

(3)根据材料三并结合所学知识说明康有为的上述著作为什么是思想上的解放?

(4)据材料四结合史实说明关于真理标准问题讨论在当时具有怎样的重要性?

1、从近代欧洲思想解放运动探现代欧洲人大精神世界:

随着世界全球化趋势的不断增强,各国人民的交往日益频繁,如果我们不了解近代欧洲的文艺复兴、宗教改革、启蒙运动,便不能很好地理解现代西方人的政治思想。

请对照前后阐述进行合理扼要的回答。

| 比较项 | 文艺复兴(14~17世纪) | 宗教改革(16世纪) | 启蒙运动 |

社会背景 | 伴随资本主义萌芽的发展而兴起,资产阶级力量相对弱小。 | 伴随资本主义萌芽的发展而兴起,资产阶级力量相对弱小。 | ① |

核心内容 | 主张人文主义,一人权反神权,肯定人,注重人性,要求把人、人性从宗教束缚中解放出来,以“人性”为中心来观察问题。 | ② | 反封建,依据人的“理性”来思索和判断世间事物, 集中批判专制主义、教权注意,还为资本主义社会设计了一套政治构想。 |

形式 | ③ | 披着宗教外衣,以宗教端形式出现的一场反封建的社会运动。 | 资产阶级直接鲜明地表明出自己反封建的立场。 |

影响 | ④ | ⑤ | 不仅为欧美资产阶级革命的到来做了充分的思想准备,也对中国、日本等亚洲国家产生拉深远的影响。 |

2、从世界科技革命的发展看中国:

在过去100多年里,人类发明了电话、电报、原子弹、电子计算机和人造卫星。1969年问世、1993年才对公众开放的因特网迅速发展,到1999年底,全球因特网使用者达2.6亿。计算机网络已把全世界连成一个“地球村”。科技对社会和经济发展的巨大贡献日益证明,科学技术是第一生产力。以科技为核心的知识

对经济增长的贡献率20世纪初为5%至20%,而目前这一比例已上升到80%至90%,世界各国的经验表明,新发展和新发明得到应用后所创造的价值,要超过科研投入的10倍以上。高科技改善了人们的生活,但是科技发展也带来很多负面效应。到20世纪人类不止一次打开“潘多拉的盒子”:全球变暖、臭氧层受损、沙漠化、物种灭绝、核武器的威胁……以科技进步为核心的人类文明如何发展,怎样把握人类文明的发展,已成为人类迈向知识经济时代的重大课题。

请回答:

(1)运用你的知识判断,电话、电报属于哪一次科技革命的发明?这次科技革命对中国产生了什么影响?

(2)仔细研读,材料反映的主题思想是什么?结合这一主题谈谈我国应该怎样迎接科技革命的挑战?