材料 欧洲与中国近代民主思想的历史进程

近代民主思想的历史进程 | 欧洲 | 中国 |

15世纪,人文主义者对人的价值、人的尊严和个性解放的宣传; 16世纪,宗教改革家加尔文的民主、共和主张,法国进步思想家鲍埃西等人的自由、平等思想的传播; 17世纪,格劳秀斯、洛克等人的社会契约思想、分权说的产生,英国立宪政体的产生; 18世纪,孟德斯鸠、卢梭等人民主思想的激荡,法国民主政权的建立。 | 19世纪四五十年代,魏源、徐继畬等开始注意中西政制之别,赞扬民主制度又“公”又“周”; 19世纪60年代,冯桂芬提出“君民不隔不如夷”批评专制制度不如立宪制度通达民情; 19世纪70年代,个别改良派如郑观应等发出开设议院的议论 19世纪80年代,部分洋务派如崔国因等提出立宪问题,个别改良派开始宣传“公平”思想; 19世纪90年代,开设议院主张的普遍提出,而后是社会契约论、天赋人权论、自由、平等思想的传播; 20世纪初,先是革命派民主思想的激荡,紧接着便是专制制度被推翻;五四新文化运动,重新宣传人的尊严、个性解放。 |

——摘编自熊月之著《近代中国民主思想史》

从材料中提取一个历史现象,并结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,阐述有理有据,论证充分,表述清晰。)2 . 历史学是历史与现实的对话,阅读下列材料,回答问题。

材料一 《春秋》是我国现存最早的编年体史书,记载了鲁国及各诸侯国二百余年的历史,内容以诸侯、大夫的政治、军事活动为主。

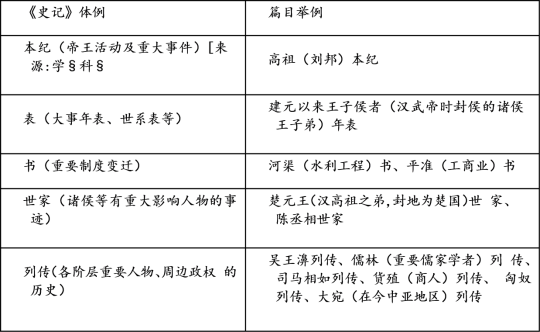

《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

(1)比较《史记》与《春秋》的不同之处。从“篇目举例”中任选一则,简述其反映的西汉社会状况。

材料二 在欧洲19世纪被誉为“历史学的世纪”,历史研究发生了很大变化。越来越多的学者认为,自然界的规律适用于人类社会,自然科学的研究方法适用于历史研究。历史研究应该以回忆录、日记、外交报告等原始文献为材料,通过科学的解释方法,寻求人类社会进步的规律。法国大革命和拿破仑战争引起欧洲史学界的普遍关注,成为史学研究的重点之一。很多

史学家批判拿破仑对各国的侵略,认为历史是体现民族特性的标志。各国相继整理出版自己民族的大型史料集,编纂各自的国家通史。普鲁士的《民族历史评论》发刊词说,历史“比任何学科都有助于全体德国人民的统一”。历史研究的主要对象仍然是社会上层,但包括工人在内的社会下层的历史也逐渐受到关注。1850年,斯坦因的《1789年至今的法国工人运动史》和恩格斯的《德国农民战争》问世,恩格斯指出:“一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展,是生产方式和交换方式的改变,是由此产生的社会之划分为不同的阶级,是这些阶级彼此之间的斗争。”

(2)根据材料二,概括19世纪欧洲历史学发展的特点。结合时代背景分析这些特点的成因。

材料三 史学者,学问之最博大而最切要者也,国民之明镜也,爱国心之源泉也。今日欧洲民族主义所以发达,列国所以日进文明,史学之功居其半焉。然则,但患其国之无兹学耳,苟其有之,则国民安有不团结,群治安有不进化者?

——梁启超《新史学》(1902年)

(3)材料三中梁启超认为新史学的特点与地位是什么?结合当时的政治环境,说明梁启超观点的主要目的。

(4)有学者认为,历史不仅是指过去的事实本身,也是指人们对往事的记录。谈谈你对这句话的理解。

3 . 史学:历史与现实的对话

材料一《春秋》是我国现存最早的编年体史书,记载了鲁国及各诸侯国二百余年的历史,内容以诸侯、大夫的政治、军事活动为主。

《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表,八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

| 《史记》体例 | 篇目举例 |

| 本纪(帝王活动及重大事件) | 高祖(刘邦)本纪 |

| 表(大事年表、世系表等) | 建元以来王子侯者(汉武帝时封侯的诸侯王子弟)年表 |

| 书(重要制度变迁) | 河渠(水利工程)书、平准(工商业)书 |

| 世家(诸侯等有重大影响人物的事迹) | 楚元王(汉高祖之弟,封地为楚国)世家、陈丞相世家 |

| 列传(各阶层重要人物、周边政权的历史) | 吴王濞列传、儒林(重要儒家学者)列传、司马相如列传、货殖(商人)列传、匈奴列传、大宛(在今中亚地区)列传 |

(1)比较《史记》与《春秋》的不同之处。从“篇目举例”中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况。

材料二在欧洲,19世纪被誉为“历史学的世纪”,历史研究发生了很大变化。

越来越多的学者认为,自然界的规律适用于人类社会,自然科学的研究方法适用于历史研究。历史研究应该以回忆录、日记、外交报告等原始文献为材料,通过科学的解释方法,寻求人类社会进步的规律。

法国大革命和拿破仑战争引起欧洲史学界的普遍关注,成为史学研究的重点之一。很多史学家批判拿破仑对各国的侵略,认为历史是体现民族特性的标志。各国相继整理出版自己民族的大型史料集,编纂各自的国家通史。普鲁士的《民族历史评论》发刊词说,历史“比任何学科都有助于全体德国人民的统一”。

历史研究的主要对象仍然是社会上层,但包括工人在内的社会下层的历史也逐渐受到关注。1850年,斯坦因的《1789年至今的法国工人运动史》和恩格斯的《德国农民战争》问世,思格斯指出:“一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展,是生产方式和交换方式的改变,是由此产生的社会之划分为不同的阶级,是这些阶级彼此之间的斗争。”

(2)阅读材料二,概括19世纪欧洲历史学发展的特点。结合时代背景对这些特点进行分析。

材料三“历史有什么用呢?”面对孩子的疑问,法国史学家马克•布洛克撰写了一部史学专著来回答这一问题。

(3)结合中国近现代史的内容,谈谈历史对你有什么用。

要求:从“能力或方法”“价值观”两个方面进行阐述:观点正确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。

| A.人文主义内涵的扩展 | B.自然科学的快速发展 |

| C.资本主义经济的发展 | D.资产阶级力量的壮大 |

材料一 理学的发生过程代表着一种能重新全面地指导人们社会生活的时代思潮的兴起。在这种时代氛围下,宋代士大夫的人生价值取向在整体上也发生了巨大的转变,即由盛唐时代对功名的孜孜追求转向道德精神的弘扬。主体伦理自觉意识的培育是宋代士大夫最为关心的事情。在这种精神追求的激励之下,宋代士林中为国家效力的自觉性和以天下为己任的责任感也空前强烈。

——范立舟《南宋全史》

材料二 ……20世纪30年代,伴随日本逐步加紧侵略中国,中国军民抗战情绪日益高昂,长城的形象已基本完全转向正面。钱穆《国史大纲》称:“秦始皇统一中国后,毁内地长城,筑北边长城,皆为完成大一统的新局面所应有之努力,于中国大一统之形成,良有大功也,秦政不失为顺着时代的要求与趋势而为一种进步的政治。”《义勇军进行曲》“把我们的血肉,筑成我们新的长城”也广泛流行。

——摘编自赵现海《二十世纪前期长城研究范式变迁与时代思潮》

材料三 农民在乡里造反,搅动了绅士们的酣梦……一切革命同志须知:国民革命需要一个大的农民变动。辛亥革命没有这个变动……现在有了这个变动,乃是革命完成的重要因素。

——《毛泽东选集》第一卷

(20世纪)50年代,在中国古代史分期问题上(即中国奴隶社会何时向封建社会转变的历史分期问题),两位著名的历史学家郭沫若和范文澜,有不同的意见和热烈的争论。时任中国历史问题研究委员会主任陈伯达向毛泽东请示,毛泽东说要百家争鸣。……1956年毛泽东在最高国务会议第七次会议上说到:“百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,两千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。”

——选自《中国共产党历史讲义》

(1)根据材料一,结合朱熹的修养论和实践活动,阐释宋代士大夫精神领域的新气象。

(2)根据材料二,结合所学,从安全的角度,指出古代长城的历史作用。概括近代长城特有的文化内涵,并举两例加以明。

(3)实事求是是毛泽东思想的精髓。阅读材料三,结合所学,请选择回答:①概括毛泽东对农民问题的观点,并以毛泽东在国民革命时期在理论和实践上的探索来说明他对农民问题的高度重视。一句话概括毛泽东开创的中国革命新道路的历史价值。②概述1956年毛泽东提出“百家争鸣”的背景,并指出“双百”方针的内容与地位。

| A.天人合一的观念深入人心 |

| B.古代天文记录没有研究价值 |

| C.古代天文研究由官方主导 |

| D.有关机构借此警示君主 |

材料一 对于孔子“有教无类”的教育思想,有一种观点认为“有教无类”是说,人原本是“有类”的,即孔子所言“性相近,习相远也”。但通过教育,却可以消除这些差别。正是基于“人皆可以通过教育成才成德,甚至兼济天下”的认识,孔子才提出了“有教无类”的论断。

——据施玉苓《浅谈孔子“有教无类”思想及其当代价值》改编

材料二 宋明理学在给民族文化、民族进步带来损害的同时,也为民族传统留下了若干积极因子,这就是道德自觉的理想人格的建树。它孜孜讲求“立志”、“修身”、“涵养德性,变化气质”以完成“内圣”人格。所谓“内圣”人格,是中国传统文化精神在传统时代的最高表现形式。在这种精神追求的激励下,宋代士大夫为国家效力的自觉性和以天下为己任的责任感也空前强烈。

——摘自张全明、李文涛《中国历史大讲堂宋史十二讲》

材料三 梁启超将顾炎武“亡国”与“亡天下”的论述概括为“天下兴亡,匹夫有责”,但其含义已与顾氏原义有了很大差别。顾炎武的原义实质上是政治哲学问题,强调士大夫理论关切的具体内容和处世行为的政治社会意义。梁启超则将国家振兴之希望,寄托于士大夫之自我社会意识的觉醒和才能道德水平之提升,强调士大夫的社会担当职责。造成两者差异之原因在于梁启超的现代启蒙思想背景,而顾炎武则基于中国传统经学的现实关切和理论品格。

——引自王进《顾炎武“亡国”与“亡天下”本义考论》

(1)概括材料一的观点,并结合孔子所设定的高要求教育目标加以简要阐述。

(2)依据材料二,以宋代理学家朱熹的“精神追求”为例,扼要说明“士大夫为国家效力的自觉性和以天下为己任的责任感也空前强烈”的表现。

(3)众所周知,“天下兴亡,匹夫有责”是梁启超从顾炎武“亡国”与“亡天下”的论述中概括而来的,但其中的思想含义和思想背景都存在着差异。阅读材料三,结合所学,请选择阐述:

①从“士大夫理论关切的具体内容和处世行为的政治社会意义”的角度,解析顾炎武“亡国”与“亡天下”的具体内涵,并用一句话指出顾炎武的政治意图。

②从思想的角度,分析19世纪晚期梁启超“将国家振兴之希望,寄托于士大夫之自我社会意识”觉醒的社会背景。

《清明上河图》

史料二

《蒙娜丽莎》

史料三

《格尔尼卡》(局部)

请回答

(1)史料三中的美术作品最有可能是什么流派的?

| A.新古典主义 | B.浪漫主义 |

| C.现实主义 | D.现代主义 |

(2)法国艺术评论家丹纳说:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代精神的风俗概况。”这是艺术鉴赏的基本要求,请你欣赏名画,写出解说词。 (内容必须包括:作者国籍(朝代)和姓名、时代特征或背景、艺术风格或流派)

★专题探究

《中华文化史》(冯天瑜等著)认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为 “以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化”;而“在商品经济有较充分发育的基础上得以繁衍的市民文化,在清中叶以前的整个中国社会都相当幼弱。”

(1)请分别列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”和宋元明清时期“市民文化”在艺术方面的主要表现,,简析导致清中叶以前“市民文化”在整个中国社会中相当幼弱的原因。

★史料研读

在1905年2月至9月之间,《申报》直接涉及革命党人活动的新闻仅仅只有3则:《乱首被获》《拿获华兴会匪要电》《又获华兴同仇各余党》。……1912年元旦的《申报》以显著地位刊登庆祝标语和祝词。——朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

(2)研读材料后,你认为《申报》对辛亥革命的态度发生了什么变化?从文明史观和全球史观的角度,你对辛亥革命分别有怎样的评价?

★问题比较

(3)材料中的两位思想家最主要的共同之处是什么?简析这两种思想的作用。

★综合评论

有学者认为:中国近代史的发展呈现出由“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U”字形路线。在近代中国历史的前期,其基本特征是 “沉沦”;近代中国历史的后期,其基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期,就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期。

(4)20世纪初期是中国由“沉沦”到“上升”的转折时期,列举这一时期体现“沉沦”、“上升”的重大历史事件各一例,并简析推动这一转变的原因。

材料一 由于理学家将“天理”、“人欲”对立起来,进而以天理遏制人欲,带有自我色彩、个人色彩的情感欲求受到强大的约束。理学专求“内圣”的经世路线以及“尚礼义不尚权谋”的致思趋向,则将传统儒学的先义后利发展成为片面的重义轻利观念。但与此同时,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

材料二 普罗泰格拉认为:“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。”

商鞅认为:“能事本而禁末者,富。”

(1)指出材料一中对理学进行评价的原则;按照这一原则,评价材料二中的两个观点。

材料三 有学者认为,美国革命的首创性在于,他们在人类历史上第一次以政府文件(《独立宣言》)的形式肯定了启蒙思想的正当性,而《联邦宪法》则为《独立宣言》所宣布的政治民主原则提供了有效的保障。

(2)结合所学,对上述观点进行阐释。

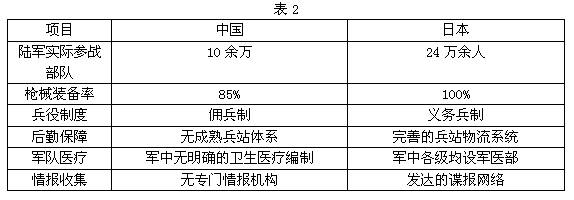

材料四 观点:甲午中日战争是两个从事现代化历一代人之久的国家间的一场重大较量,而双方现代化的程度决定着战争的结果。

(3)表2是某学者为说明前述观点搜集的一个方面的材料。你认为还应补充哪些方面的材料?请结合所学说明理由。