1964 年 10 月 16 日,我国第一颗原子弹爆炸试验成功。1967 年 6 月 17 日,我国第一颗氢 弹(330 万吨 TNT 当量)实验爆炸成功。一向被认为贫穷落后的中国,从原子弹到氢弹,只用 了 2 年零 8 个月,比美国少用 4 年半,不仅在全世界时间最短,而且赶在法国前面。

于敏,1926 年生,中科院院士。1949 年在北京大学物理系攻读研究生并任助教,1960 年 开始核武器理论研究。在氢弹突破中,率队提出了从原理、材料到构形的完整设计,起了关键 作用,被誉为中国“氢弹之父”。2015 年 1 月 9 日,获得 2014 年度国家最高科学技术奖,奖金 500 万元。国家主席习近平为他颁奖。

——摘编自《人民网》

(1)根据材料并结合所学知识分析在上世纪六十年代中国发展核武的背景。

(2)结合所学知识分析国家为于敏院士颁奖的意义

材料 从十五、十六世纪开始的“东西方碰撞与交融”到清代的康熙中后期,却突然沉 静了下来。从表面上看,17世纪后期直至19世纪初期长达百余年的时间里,西方技民主义 者无暇顾及包括中国在内的远东世界,为清王朝的发展提供了 一个比较安定的社会环境。 但是在15、16世纪“世界史整体格局”已经形成的大背景下,这样的安定环境并不能给清 王朝带来真正的发展机遇,相反地,它更隔阂了中国与外部世界的了解与联系。当时,传统 中国应对的最好方式,是需要不断的“东西方碰撞与交融”,在碰撞与交融之间逐渐适应世 界历史的前进。但遗憾的是,中国没有主动与外部世界发生关系,从而使得中国与西方的“碰撞与交融”突然沉静了下来,这无疑使清王朝的中国失去了调整自身、适应世界历变迁的持续性的机遇。

—摘编自陈支平《以世界史视野看清代的历史地位》

根据材料和所学知识,评析作者关于影响清朝发展的观点。

(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确、史论结合、逻辑得当。)

从1380年到1450年,佛罗伦萨文化史的主题,是古典文化作为精神生活的主要源泉、关注焦点和启发力量的兴起,致力于古典研究的学生数目急剧增加,因共同对古典著作有兴趣而联系起来的学术团体的形成,以及对古代作家失传抄本的热烈访求等。

结合所学,指出材料中“古典文化”的特点;分析佛罗伦萨流行“古典文化”的背景。

近代以来,“国学”有着多种涵义。

在晚清“中体西用”的文化争论中,“国学”是“夷学”、“洋学”、“西学”等概念的对立面,这时它是一个文化名词。

在学制改革的过程中,“国学”作为经、史、子、集“四部之学”的总称,与从西方传来的文、理、法、商、工、农、医“七科之学”形成对立,这时它是一个学科分类体系中的 教育名词。

在清末革命浪潮中,邓实、章太炎等人提倡的“国学”具有儒家的“家国情怀”,他们认为其对立面是“君学”,“君学”灌输朝廷即国家、事君等同于爱国的专制思想,“国学”又具有了政治色彩的名词。

新文化运动中,胡适则认为,国学是“国故学”的缩写,“国故学”的使命是“整理中国一切文化历史”,具有“中华民族学术文化总代表”这样一种涵义,“国学”因而演变成一个学术名词。

——《“国学”的外相和内涵》(《武汉科技大学学报﹒社会科学版》2007 年第 6 期)

(1)简析晚清时期,“夷学”“洋学”“西学”及“七科之学”等能成为与“国学”分庭抗礼概念的历史原因。

(2)章太炎等人将“国学”定位于“君学”对立面的目的何在?

(3)新文化运动是怎样对待“国学”的?这种态度最主要的局限性是什么?

(4)导致近代以来“国学”涵义不断变化的主要原因是什么?

(1)启蒙思想为资产阶级实行民主政治进行了充分的舆论准备,资产阶级革命后又将其思想理念变成了现实。以英国、美国为例,《权利法案》和1787年宪法反映了启蒙思想的哪些原则?这些原则能够变为现实的客观条件是什么?

(2)孙中山为代表的资产阶级革命派以启蒙思想思想为武器,领导了中国的民主革命。在争取民主政治的斗争方面,中国与英国、美国有什么相似之处?

(3)中国共产党以马克思主义为指导,在中国成功完成了民主政治从理想、理论到现实的过程。中国共产党能够成功完成这一过程的主要原因是什么?在这一过程中形成了哪些具有中国特色的民主政治制度?

(4)马克思主义中国化的重大理论成果有哪些?

7 . 《管子·地图》是中国最早的地图专篇,“举错知先后,不失地利,此地图之常也。”阅读下列材料,回答相关问题。

东西方地图的编绘和地图学的发展,明显地反映出地理环境的差异及生产生活的需求。古希腊学者托勒密编著地理学著作八卷,其中六卷都是用经纬度标明的地点位置表。多数的地点位置,是根据对本初子午线和平纬圈之间的距离计算出的。魏晋时期,中国的制图学家裴秀编制的《禹贡地域图》和《地形方丈图》中系统地总结出“制图六体”,为分率(比例尺)、准望(方向,用以确定地貌、地物彼此间的相互方位关系)、道里(距离)、高下(地势起伏)、方邪(倾斜角度)、迂直(实地高低起伏与图上距离的换算),这为中国后世的地图绘制奠定了科学基础。16世纪后的欧洲天主教积极向海外拓展,出现了基督教历史上继唐、元之后在中国传教的第三次浪潮。随后,在法国的地形图上、在中国的《大清一统舆图》上,东西方两个体系的制图要素同时出现了。

(1)依据材料,归纳古代东西方对绘图技术的贡献。结合所学知识,说明16世纪后在中、法地图上同时出现东西方两种要素的原因。

《海国图志》初刊于1842年,它一方面延续着中国传统的图志体例,是一部附有全新的世界各国地图的、五十卷本巨大篇幅的地志书,另一方面又摒弃了九州八荒、天圆地方的旧观念,树立了“五大洲、四大洋”的新的世界史地观。1845年清朝官员叶子佩绘制的《万国大地全图》“经度以京师为第一度”。1864年湖北官书局出版的《全国直省府厅州县图》,内容以康干内府舆图为蓝本,以半官半民的形式出版,打破了纯官方编制、收藏地图的传统。1886年陈兆桐绘制《万国舆图》“原照英国舆图绘译,所有经纬,仍照原图以格林威治为中线”,书中的“五大洲各国大事表”,以民主、君民共主、君主将当时全球57个“自主”国家分为三类。近代中国第一次民间公开出版的地图是1903年武昌舆地学会出版的《中外舆地全图》。1906年由清朝学者周世棠、孙海环编辑《二十世纪中外大地图》,被称为民间刊行四大全国地图集之一。

——摘自陈潮《中国近现代地图出版概况》

(2)依据材料,归纳近代中国地图绘制的特点。结合所学知识,分析影响近代中国地图发展演变的因素。

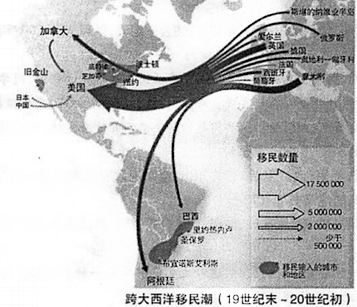

伴随着分类和统计技术的进步,地图开始多角度地展现传统实力的各个要素。如人口地图、资源图、军备图等。上图是根据19世纪末到20世纪初跨大西洋移民潮所做的示意图。20世纪初和20世纪的30年代移民潮出现断断续续的现象。二战后出现了大规模到欧洲寻找工作的场景。到20世纪70年代,几乎所有西方国家都对外来移民关闭了大门,这种突然关门政策打断了传统的移民流动。

——【法】玛丽·弗朗索瓦·杜兰等《全球化地图》

(3)依据图文材料并结合所学知识,对19世纪末以来的移民变化做出相关分析。

材料 隋代初年,公文几乎完全继承了梁、陈讲求文辞华美而忽视内容的形式主义文风,一些有识之士看出这种文风的弊端,提出了改革文风的建议。首发倡议者是大臣李愕,他于开皇三年(583年)呈《上高帝革文华书》,历陈浮华文风之害,请求朝廷“屏黜轻浮,遏止华伪”。隋文帝杨坚采纳了李愕的建议,于次年“普诏天下,公私文翰,并宜实录”,违者治罪。自此拉开了隋唐文风改革的序幕。

唐代立国之初,高祖李渊就于武德元年(618年)发布了改革文风的《诫表疏不实诏》,严厉批评了“表疏因循,尚多虚诞。申请盗贼,不肯直陈”,“乱语细书,动盈数纸,非直乖于体用,固亦失于事情”的现象。初唐时期,唐太宗和魏征,陈子昂等都发表过改革文风的言论,魏征、陈子昂还在写作实践上作出表率,写出了许多朴实直言、不加雕饰的公文,对文风改革产生了很大影响。唐代中期,骈体文又有所抬头,中唐时期韩愈、柳宗元发起“古文运动”,把文风改革推向高潮。经过几辈人的努力,唐代公文总体上呈现出词强理直、质朴务实的文风。唐代文风改革一直延续到宋代,欧阳修、苏轼、王安石等人不仅从理论上倡导文风改革,而且写作了大量文风朴实而又长于说理的公文。宋代公文不仅数量多,而且质量高,是我国公文写作的繁荣期。

——摘编自张树文《我国古代公文文风的历史发展》

(1)根据材料,分析隋唐公文文风改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括隋唐公文文风改革的特点。

材料一:

| 时间 | 举办国家/城市 | 主题 |

| 1933年 | 美国/芝加哥 | 一个世纪的进步 |

| 1935年 | 比利时/布鲁塞尔 | 通过竞争获取和平 |

| 1937年 | 法国/巴黎 | 现代世界的艺术和技术 |

| 1939年 | 美国/纽约 | 明日新世界 |

| 1958年 | 比利时/布鲁塞尔 | 科学、文明和人性 |

| 1962年 | 美国/西雅图 | 太空时代的人类 |

| 1964年 | 美国/纽约 | 通过理解走向和平 |

| 1967年 | 加拿大/蒙特利尔 | 人类与世界 |

| 1968年 | 美国/圣安东尼奥 | 美洲大陆的文化交流 |

| 1970年 | 日本/大阪 | 人类的进步与和谐 |

| 1974年 | 美国/斯波坎 | 无污染的进步 |

材料二: 郑观应在1894年出版的《盛世危言》中大胆提出在中国办世博会的主张。他认为“故欲富华民,必兴商务,欲兴商务,必开会场。欲筹赛会之区,必自上海始。上海为中西总汇,江海要冲,轮电往返,声闻不隔。”1902年11月梁启超开始发表《新中国未来记》,这是中国早期的未来小说。小说写道:“那时我国民决议在上海地方开设大博览会,这博览会却不同寻常,不特陈设商务、工艺诸物品而已,乃至各种学问、宗教皆以此时开联合大会。”1910年,上海人陆士谔在幻想小说《新中国》里,神奇地预言了上海世博会:万国博览会在上海浦东举行,为方便市民参观,上海滩建成了浦东大铁桥和越江隧道,还造了地铁,租界的治外法权已经收回,汉语成了世界通用的流行语言……百年前的中国知识分子不约而同预言上海将办世博会,其细节之精准、想象之瑰丽令人叹服。

2002年12月3日,中国在申办竞争中脱颖而出,获得2010年世博会主办权时,国际展览局秘书长洛塞泰斯曾这样感叹——“今天,世界诞生了一个伟大的希望”。

(3)根据材料一指出世博会曾在哪一时段停开并分析其原因。据材料一分析召开世博会需要哪些条件?材料一反映了哪些时代特征?(以任意2届世博会为例)

(4)根据材料二及所学知识,分析郑观应、梁启超、陆士谔等近代人物为什么纷纷将中国召开世博会的地点选在上海。结合材料一,指出世博会在上海召开有怎样的划时代意义。