材料一 在契约生活这一领域,官方主流文化习惯以“义利”关系来衡量人们实际契约生活中的具体交易行为。这种“重义轻利”观念的宣扬使得古代中国契约生活的道德性更为突出,在官方主流文化看来,契约的互惠性应该让位于契约的互助性,他们视契约为老百姓之间相互救助的重要手段。在儒家传统文化和道德的双重“绑架”下,中国古代的契约制度缺少天然的商业属性,其被赋予了更多“救助”的责任。这就使得,如果“义字当头”,“利”就可以让位,甚至可以被忽略。而这种“义”需要到怎样的程度呢?似乎只要有道理就可以了。而助人为乐、与人为善这些传统美德则顺理成章地成为最理想的“借口”,于是白纸黑字契约在“良心”和“道德”面前变得一文不值,你若较真,别人还会倒打一耙。

——摘编自万珊珊《从中西方契约文化看当今社会契约精神缺失》

材料二 地理大发现、封建经济关系的崩溃、罗马教廷的衰落以及新教的出现、宗教信仰的多样化取代信仰的一致性、身份地位被建立在法律基础上的平等交往所取代,这一切变化导致非常重要的结果:一是个人主义的崛起,对个人的生命、安全、财产、自由等诸项权益的保护成为人类历史发展的重要趋势和必然要求;二是民族国家的兴起,以前那种概念模糊的“神授”王权、“天赋”帝国被具体的、强大的国家统治权力所代替。近代最早完整地提出社会契约理论的是荷兰思想家格劳休斯,往后的斯宾诺莎以及英国的霍布斯、洛克,法国的孟德斯鸠、卢梭等,这些人推开上帝、离经叛道,明确反对君权神授,用理性主义代替神秘主义和愚民政策。他们都相继提出了各有独立见解的社会契约理论。在这些思想家那里,有的利用社会契约理论来为君主专制制度辩护,但更多的则是站在人民的立场上,借用自然法和社会契约理论来论证主权在民、主权利民以及自由、平等的政治主张,来论证进步的民主思想。

——摘编自罗国亮《试析近代西方社会契约理论的由来及其特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代契约关系的特点并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西方近代社会契约理论形成的背景及对西方社会产生的影响。

材料一 唐代外商聚集之处,主要在广州、扬州及长安、洛阳。唐政府在广州设管理外贸的官员——市舶使,要求外国商船缴纳“舶脚”(关税),税率为输入货物之十分之三,宋代降为十分之一。宋初在广州、杭州、明州设外贸管理机构——市舶司,并修定管理对外贸易的“市舶条(法)”。南宋中期,有广、杭、明、泉、秀、温等州及江阴军七所市舶司。南宋政府还对有能力大幅增加关税收入的外商授予官职。

——摘编自侯家:《中国经济史》

材料二 1850年代以后,受内部变化与外力冲击的影响,重商的呼声开始一浪高过一浪。郑观应等早期改良派宣扬通商的重要性,把对外贸易看作振兴商务、发展国民经济的中心环节,重视金银货币外溢问题,因此要求政府实行关税保护政策,帮助国内出口商对外竞争。到戊戌前后,政府已认识到商务为富强要图,自由贸易思想占了上风。严复主张废除对外贸易中的垄断与限制,放弃国家干预,任其自由发展,只有这样才能促进国内民族工商业的发展。

——据肖绣文:《中国晚清重商思想与西方重商主义比较研究》等——摘编

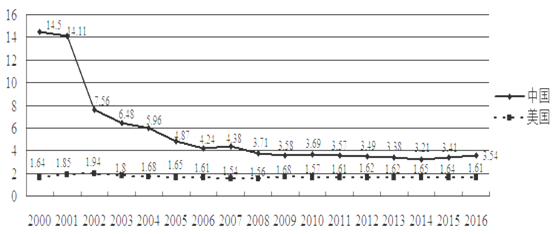

材料三 图为《中美关税(加权平均)税率变化趋势和比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代对外贸易的特点,并说明其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期改良派关于对外贸易主张的变化,分析其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,比较中美关税税率变化的特点。

材料 一宋朝在宫城内设置中书门下……中书门下的长官在北宋前期称同中书门下平章事,为分散宰相的事权,增设参知事,作为副宰相。宋神宗赵顼元丰富制改革,撤销中书门下,将其职权分归门下、中书、尚书三省,以尚书左、右仆射各兼门下、中书侍郎为正事相,再设门下、中书待各一人,尚事左、右各一人为副宰相。……宋朝设置枢密院,作为主管全国军政的最高机构。枢密院与中书门下对掌文、武大权,称为东、西二府。其长官称枢密使或知枢密院事,副长官称密副使或同知枢密院事等。主管财的最高机构,北宋前期称“三司”,即盐、度支、户部三部,其长官称三司使,地位和宰相不相上下。

——百度文库(宋朝的政治制度)

材料二 法国学者、国际宋史研究开创者埃狄纳•巴拉兹明确指出:“中国封建社会的特征,到宋代已发育成熟;而近代中国的新因素,到宋代已显著呈现。”同为法学者的迪艾那则称宋朝为“现代的拂晓时辰”,自本文史家内藤湖南认为“唐代是中国中世纪的结束,宋代则是中国近代的开始。”

——《国外汉学家眼中伟大的宋朝》

材料三 朱熹强调,“仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉,仁者必然无私无畏,大智大勇,襟怀磊落,仁民爱物;仁者境界与佛老境界的最大不同,就是在于强调……应有强烈的社会责心。……儒家干预政治的关键,就是要设法“正君心”,因为只有君心得正,才能正纲常、正百官,而后国治、天下平。

——普通高中课程标准实验教科书《历史》(人民版必修)

请回答:

(1)有人说:唐朝三省制标志着宰相制度的成熟,宋朝二府三制则昭示着宰相制度趋向衰落。请依据材料一指出,与唐朝相比,宋代宰相地位和职权的哪些变化体现了这种衰落的趋势?

(2)与国内学界对宋代历史评价长期流行的“积贫积弱”说相反,材料二中多位学者认为宋代社会出现了近代社会的一些因素。请结合所学知识从宋代的商业和城市发展角度论证这一观点的合理性。并分析这种“近代因素”的发展结果。

(3)请依据材料三谈谈宋代儒学的发展所起到的积极作用。

材料一:在有马镫以前,骑者的座位是不牢靠的。中国马镫西传,使得新作战方式成为可能,在这样一种西欧新社会形态中获得了表现:那个社会由武士阶级的贵族政治统治着,武士们被赋予土地,使他们能够以一种新颖而高度专门化的方法来打仗。这种贵族不可避免地要发展起和马上白刃战的风格及其社会风尚相协调的文明形态和思想格局。

—— 摘编自《顾准文集》

材料二:(近代中国)18世纪末叶以后,华夏文明日益感受到从西方基督教文明中崛起的现代工业文明的咄咄逼人的压力。这种压力以资本主义生产方式特有的手段,初则以商业的渗透,继则以赤裸裸的殖民主义武力,迫使中华文明不得不经常地在“生存或灭亡”之间傍徨。..西方文明赢得世界不是通过其思想、价值观或宗教的优势,而是依靠它运用有组织的暴力优势,这在西方文明与华夏文明——两个强势文明的猛烈撞击撞击中表现得尤为充分。

—— 马克垚《世界文明史》

材料三:当前,全人类正共同面临着一场新的文明转型,如果没有新技术的革命性突破,没有新的全球资源配置体系的革新,人与自然和人与人的矛盾将会迅速激化,人类就有可能越不过这次文明转型的门槛。

—— 潘岳《可持续发展与文明转型》

请回答:

(1)根据材料一,概括马镫对欧洲社会的主要影响。结合所学知识,评析中华文明的重要成果在欧洲社会向近代转型中的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析在18世纪末叶以来,中华文明不得不经常地在“生存或灭亡”之间彷徨的原因。概括近代西方文明与华夏文明的撞击给中国带来的影响

(3)20世纪末21世纪初,人类文明在政治、经济格局方面出现了什么变化趋势?结合材料三及所学知识,谈谈今天我们应该怎样应对“新的文明转型”?

(4)依据上述材料所述英国、美国和中国经济社会发展对策,分析大国崛起的因素有哪些?

材料 近代理性主义最初出现在自然科学领域,牛顿对万有引力的发现以及牛顿力学的演算,使理性主义的旗帜树立起来。政治理性主义者将自然科学领域的分析、计算、逻辑推理的技术运用于政治领域,使这种追求确定性和功利性的科学方法在政治生活中占有了绝对的地位。在资产阶级同封建制度、同宗教神学斗争的过程中,政治逐渐从宗教的控制中摆脱了出来。此时,还涌现出大量的政治家,比如伏尔泰提出的自然权利论,指出自然赋予人们自由和平等,所有的权利属于人民也被卢梭的社会契约论提出了,孟德斯鸠提出了“三权分立”。在理性主义的引导下,国家和社会发生了深刻的变革。

随着资本主义制度的确立,理性主义逐渐丧失了理性原有的怀疑性,转而追寻一种纯之又纯的确定性。近代政治领域所崇尚的理性主义更多是对理性的“形式”、“逻辑演绎”的空前追求,将人类的政治程序化、简单机械化、标准化、量化。

——摘编自赵恩烯《政治理性主义批判及其当代意义》

根据材料,结合所学知识,概括近代“理性主义”发展的趋势,并简要评析“政治理性主义”。

材料 清代,上自官方下至民间,对医籍的校释整理形成了一个风潮,这一现象呼应了朴学传统(考据学)。清代医书的校诂,修正了不少前人的错误。举例而言,如《灵枢·营气》中“营气之道……上行注足阳明,下行至跗上,注大指间,与太阴合,上行抵髀,从脾注心中”一段,《甲乙经》作“营气之道……上行抵脾,从脾注心中”,《内经》注家多随文衍义,如明代医家马莳注为“上行抵髀,即阴陵泉、血海、箕门等穴,俱在髀之内廉,属脾经穴”。清代段玉裁《说文解字注》解“脾”“髀”为:“古文以脾为髀字”,依段氏注,此处所存之惑则迎刃而解。传统的天人相应的自然观与身体观是中国哲学与医学的观念。朴学运动中重塑的中国医学,其人文主义的表现有着自身的特点。

近代以来,伴随西学东渐,中医学的知识结构、理论体系、诊疗制度等都发生了深刻变化。但中医学与西方近代医学之间的关系一直存在着一定的张力,中医学没有像有些传统学科一样完全被西学所俘虏,直至今日还保有着独立的理论体系与实践方法,而且有着越来越受到认同的趋势。

-—摘编自张树剑《复古与开新:清代医学的朴学化及其精神变革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代中医学发展的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,阐释中医学“直至今日还保有着独立的理论体系与实践方法”的缘由。

材料一 西周的礼乐文化是儒家思想产生的根源,礼学是儒学的一个重要的组成部分,儒家礼乐文化是中国传统文化当中独具特色的文化资源。“礼”是内容,“乐”是形式,周公制礼作乐,规定了吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼等,使贵贱有差、尊卑有别、长幼有序,实行所谓“刑不上大夫,礼不下庶人”。孔子认为“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,“礼”是治国的基本要素,礼乐的这种治国内涵被无数统治者沿袭采用。儒家认为,礼乐因人情而设,有节制性情、提升道德的作用;“礼”的和是“中和”,礼以和为贵,就是在尊重各个阶层权利的基础上,要求人尽自己的义务而达到和谐,这种思想在当代文化的建设中具有重要的启示意义。

——摘编自刘丰《儒家礼乐文化的历史价值与当代启迪》

材料二 文学、艺术在中国文化史上,发源甚早,但到唐宋之际,伴随着社会政治、经济的变革,出现了文化转型期。唐朝统治者对世家大族的压制,客观上使得文化的发展失去了家族的约束和保障,以传统的礼法之学渐渐崩溃,家族文化逐渐解体,文化垄断局面逐渐被打破:个人精神逐渐得到释放,民风渐变。到了宋朝及以后的时期,随着选官制度的发展和科技的进步,文化逐步渗透到下层民众中。平民文学兴起,白话小说大量涌现,市民文艺广受欢迎。新的平民学者群体也不断壮大,他们到处讲学,儒家思想也呈现出一定的平民精神。

——摘编自蒋晓光《唐文化发展进程与唐宋文化转型的必然性》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳先秦礼乐文化的基本特征及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐宋以来古代文化发展的趋势,并分析原因。

材料一 然则治天下独可耕且为与?有大人之事,有小人之事。且一人之身,而百工之所为备;如必自为而后用之,是率天下而路也。故曰,或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。

——《孟子·滕文公章句上》

材料二 夫用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。

——《孙子兵法·谋攻》

材料三 百家争鸣、文艺复兴分别是东西方历史上最引人注目的两个历史时期之一。从文化发生学来看,两段历史时期具有共同的社会基础;从社会转型来看,两段历史时期都随着新的生产力、新的阶级力量的出现,经历着社会的大变革从一种社会形态过渡到另外一种社会形态,具有共同的历史趋势,同时肩负着共同的历史使命,对社会、人性进行深刻的思考,呼唤新的社会、新的人。虽然中西方社会有历史共性,但是在历史的发展过程中也表现出不同的个性,如从结果来说,两者之后的社会形态有所不同。

——摘编自李静等《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明两则材料反映的社会信息。

(2)根据材料三并结合所学知识,简要说明如何比较百家争鸣与文艺复兴。

材料一 魏晋南北朝时期,妇女经济地位提高的最有力表现就在子“妇女受田”制度的出现。按照这一制度,妇女依法享有独立的土地所有权,并向国家交纳租调,这意味着魏晋时期的妇女在经济领域有一定的自主性和独立性。各割据政权均发布诏令,劝课农桑,鼓励民间纺织。有些妇女由于生活窘迫而将货卖作为重要的生存手段,以养家糊口。还有专门从事某种商业贸易以牟利的行商坐贾的妇女。

材料二 宋代妇女的经济地位相比唐朝及以前之朝代有所下降,但也具备一定的权利主体资格,享有一定的独立财产权。到了明代,不仅妇女的辛勤劳作得不到社会的承认,劳动价值不能得以体现,甚至连原本属于妇女嫁妆的财产也属于丈夫所有,无怪乎段塔丽教授在其《唐代妇女地位研究》一书中指出:“到了明清时期,女性婚姻自由几乎丧失殆尽,女性在家庭和社会中的地位也随之下降到达了中国妇女史的最低点。”

——以上材料均摘编自赵云凤《中国古代妇女经济地位的变迁及思考》

(1)根据材料并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期妇女地位提高的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出宋至明清中国妇女地位的发展趋势,并简述影响中国古代妇女地位变迁的主要因素。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 乡贤是指乡里中德行高尚的人,其对乡村社会的影响被称为乡贤文化。商代诞生最早的乡贤——宗族长。西周设“乡师”,掌管所治之乡的教化、稽核人口数字及老幼贵贱废疾等情况,听其狱讼。春秋战国设立乡里制度,乡贤被称为“父老”。在自发性邻里自治下,帮助无法维持生存的民户得到富裕民户的借贷或救济、收养孤弱、排解邻里之间的矛盾。汉初,乡贤父老被归到集权的控制体系中来,建立“三老制”,主要职责是教化乡民为善及民间自治。东汉以来随着选官制度的变化,逐渐形成乡绅群体。他们主要由本地中小地主、科举落第的知识分子、退休返乡的中小官吏及宗族元老等一批在当地基层有影响的人物组成。明中后期,乡绅成为政府与乡民之间的连接、监管纽带,为维护乡村秩序稳定和促进基层经济发展起到了一定的作用。

——摘编自徐丹《传统乡贤文化产生的历史背景研究》

材料二 “文革”后,乡村从“一大二公”旧体制中解放出来,但乡村治理并未实现现代转型。至90年代,在城市化过程中,乡村社会精英持续流失,乡村社会内部缺乏组织领导乡民进行乡村现代建设的本土精英,总体上呈现出城市的繁荣与乡村的、不断边缘化、老龄化、贫困化的双重趋势。由此,传承发扬乡贤文化成为一种共识。1998年全国人大颁布《村委会组织法》,在法律层面规定乡村自治。借助重建乡贤文化实现以嘉言懿行垂范乡里、涵育文明乡风,让社会主义核心价值观在乡村深深扎根。

——摘编自季中扬《当代乡村建设中乡贤文化自觉与践行路径》

(1)根据材料一及所学知识,概括古代乡贤文化的特点

(2)根据材料二及所学知识,指出现代乡贤文化呈现的新特点,并简析其兴起的时代背景。