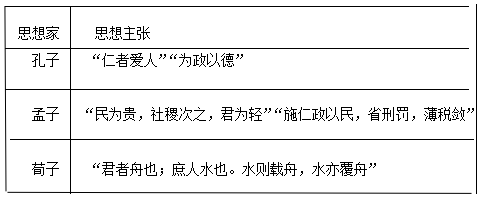

材料一:下表为早期儒学思想家的主张

材料二:朱熹所处的南宋时代,内忧外患,危机四伏,整个社会道德失落……朱熹认为应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本……他提出“谨守力行以践其实”。他强调穷理离不得格物,格物才能穷其理。

材料三:……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。是故桀纣之亡,乃所以为治也,秦政、蒙古之兴,乃所以为乱也。……为臣者轻视斯民之水火,即能辅君而兴,从君而亡,其于臣道固未尝不背也。

(1)材料一中三位思想家的共同思想是什么?

(2)据材料二,概括理学思想的进步之处。

(3)据材料三,指出黄宗羲评价天下治乱的标准。结合所学知识分析出现这一观念的原因。

材料一 宋明理学是中国封建社会统治时间最长的一种哲学。史学家钱穆称:“治宋学必始于唐。”其发展与嬗变是与唐末宋初的政治经济变革、禅宗的盛行密不可分的。庶族地主崛起,要求政治地位的改变。儒学精英对儒学“道统”的担当,更讲求实际、崇尚道德,也构成了宋代理学形成的重要条件。

——摘编自孙伟民《宋明理学成因的多维探析》

材料二 宋明理学有其独特的范畴与命题。论宇宙就讲无极太极,阴阳动静,万物化生。讲功夫就讲下学上达,格物致知,渐修顿悟。论践履就讲修己治人,事亲从兄。这些范畴与命题虽是从古老的经典中抽出来的,但“真能发先儒之所未发”。

——摘编自侯外庐等《宋明理学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代理学形成的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋明理学的积极影响。

材料一 (明)浦江郑氏家规(部分)

第12条 每旦,令未冠子弟朗诵“居家则孝悌,处事则仁恕,凡所以济人者皆是也”。

第86条 既仕,须奉公勤政,毋踏贪黩,以忝家法……仍用一遵家范,违者以不孝论。

第128条 子孙不得与人眩奇斗胜,两不相下。彼以其奢,我以吾俭,吾何害哉!

——摘编自尹超凡《郑氏家规的伦理价值探析》

材料二 家风是社会风气的重要组成部分。家庭不只是人们身体的住处,更是人们心灵的归宿。家风好,就能家道兴盛、和顺美满;家风差,难免殃及子孙、贻害社会,正所谓“积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃”。

——习近平2016年12月12日在会见第一届全国文明家庭代表时的讲话

(1)根据材料一,指出家规与历史上哪一个制度相关?归纳《郑氏家规》对族人的伦理教化要求有哪些,并分析这些要求对郑氏家族的积极影响。

(2)根据材料一、二,分析族规、家风在国家治理中的积极影响。

材料一 整个中国是一个“天下”,“天下”没有边,也没有边界,只有向远处扩散而逐渐淡化的影响力。而且,这种影响力不一定是统治的权力,而是通过文化交融而构成的一个新文化,其中包含了各种地方文化。将各种地方文化吸纳入中原文化,使“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成了“后世”的中国。

——摘编自许倬云《说中国》

材料二 “有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞(仁义得不到发扬),而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保天下者,匹夫之贱与有责焉耳。”“自天下为家,各亲其亲,各子其子,而人之有私,固情之所不能免矣,故先王弗(不)为之禁。非惟弗禁,且从(顺应)而恤之(体恤百姓的私情)。……合天下之私以成天下之公,此所以为王政也。”

——顾炎武《日知录》

(1)根据材料一并结合春秋战国至秦汉时期的相关内容,归纳“‘天下’的文化多元而渐变”的主要原因。

(2)依据材料二,概括顾炎武“天下观”的核心内涵,并结合所学知识,分析其时代价值。

材料 清末京师大学堂的置废颇为曲折。甲午战争后,改革求变呼声起,光绪帝下旨兴建京师大学堂,工部尚书孙家鼐负责筹备工作。1898年9月27日,“在孙家鼐上奏筹备方案之后,光绪帝面见各军机大臣,对此没有进行太多的讨论,大学堂筹备被搁置”。1898年12月6日,上谕今“各直省添置学堂,实力举办”,“着由户部筹定的欺,按年拨给京师大学堂,以崇体割”。12月31日,京师大学堂正式开办。

1899年5月6日,因御史参奏京师大学堂“靡费过甚,请饬归并删除”,清廷要求孙家鼐对其整顿。7月17日,上谕批准孙家鼐因病续假,由吏部左侍郎、大学堂总教习许景澄“暂行管理”大学堂事务。1900年4月20日,许景澄上奏,称大学堂开办以来,图书、仪器购置费用在常年经费动支,未动用20万两开办经费,呈请缴还此款。适逢“庚子事变”,他再次奏请“暂行裁撤京师大学堂”,并说:“创建大学堂之意,原为讲求实学、中西并重,西学现非所急,而经史诸门,本有书院、官学”,不必另立学堂。7月9日,该折获准。

1901年9月14日,清廷颁布兴学上谕:“京师已设大学堂应切实整顿”。1902年1月10日,京师大学堂正式复办。

——摘编自蒋宝麟《从京师大学堂到学部:清末中央教育财政的形成》

(1)根据材料,概括京师大学堂创办曲折的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概述旧民主主义革命时期,有识之士对待“西学”和“中学”态度转变的历程。

材料 任何历史事件都发生在一定的时间空间之内。学习历史如果没有时间和空间的观念,则无从把握历史事件之间的因果关系。下图历史事件之间都存在着一定的因果关系。

在①和④中任意选取一空,填补空白处内容,并结合所填内容说明理由。

材料一 文艺复兴时期的人文主义作为对其所向往的人性的追求,摒弃了宗教教条,将价值取向由“神”转向“人”,但它缺乏“科学”的基础,仍然无法摆脱“神”的羁绊。18世纪的启蒙运动,以对科学知识的张扬,对思想自由和个性解放的鼓吹,在日后转化为一场旨在充分肯定人的根本价值、强调人的尊严的思想运动。

——马龙闪《近现代科技与思想文化》

材料二 路德认为,只要坚持基督,其他的诸如苦行禁欲等行为就不再成为表明信仰的标记,神职人员是否结婚这等行为完全由人自由取舍,任何人不得禁止,否则就是违背上帝的旨意。同时基督徒有权对圣经做出自己的理解,无需神职人员的中介。这些思想摆脱了天主教会的圣礼得救论与善功赎罪论,使人的信仰摆脱了外在形式,获得了真正的自由。路德还十分重视提高普通信徒在教会生活中的地位和作用。他认为普通信徒在上帝面前是根本平等的,普通信徒均可成为祭司。

——答小群、孙琥瑭《从路德的宗教改革谈宗教与社会相适应问题》

(1)根据材料一,指出文艺复兴和启蒙运动时期人文主义的差异。结合所学知识,分析产生差异的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识简析路德的平等观的积极影响。

材料一 我们我们国民多半拿军阀当作一种悲观资料,我说好像怕黑的小孩,拿自己的影子吓自己。须知现在纸糊老虎的军阀,国民用力一推,固然要倒,就是不推,他也自己要倒,不过推他便倒得快些,不推他便倒得慢些。

材料二 我下半段要说的是十年双十节之乐观。想诸君骤然听着这个标题,总不免有几分诧异,说是现在人民痛苦到这步田地,你还在那里乐观,不是全无心肝吗?但我从四方八面仔细研究,觉得这十年间的中华民国,除了政治一项外,没有那一样事情不是可以乐观的。

——以上材料均选自梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》(1921年10月10日双十节天津学界全体庆祝会讲演)

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对“现在纸糊老虎的军阀,国民用力一推,固然要倒”这句话的理解。

(2)根据材料二并结合所学知识,论证材料二中的观点。(要求:准确概括材料二的观点,运用具体史实加以论证,史论结合、逻辑清晰)

材料一 子曰:己所不欲,勿施于人。

子曰:克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。

——《论语·颜渊》

材料二 夫仁义礼智信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,……德施于方外,延及群生也。……国家将有失道之政,而天乃出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 北宋中期,儒家知识分子鉴前代士人之失,将自我道德名节的完善视为最终目标。他们“毅然以天下是非为己任”,在一定程度上左右着世风与时局的趋向。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料四 夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?不知吾身之疾痛,无是非之心者也。是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

——王阳明《王文成公全书》

请回答:

(1)据材料一概括孔子关于道德规范的核心思想。

(2)据材料二和所学知识,分析董仲舒提出道德准则的出发点及根本目的。

(3)据材料三,概括北宋理学的深远影响。

(4)据材料四概括“良知”的内涵,结合所学知识指出王阳明提出的“致良知”的方法。

材料一 “专制”二字在中国古已有之,但近代意义的“专制”来自西方。清末,西方的“专制”“君主”(立宪)“共和”等政体理论通过梁启超、严复等人传入中国。他们指出,中国之所谓法。乃君主用以束缚臣民的工具,完全没有民主共和之意,虽历史上有明君贤相,成宪家法,也无法改变中国专制制度的总体属性。梁启超将中国专制归结为历史传统,有先秦“封建制度之渐革”,导致封建衰而专制起;也因秦汉以降“贵族政治之消灭”,历代社会等级间虽有流动,但民众的自由平等意识很薄弱;此外,“权臣”被“次第摧毁”,相权逐渐沦为帝王的“留声机”与“写字机”,也是一个重要原因。

——摘编自梁启超《中国专制政治进化史论》《开明专制论》等

材料二 近代学者钱穆一直批判“中国专制论”之说,他在抗战时期所著的《国史大纲》中指出,中国政制的演进,首先历经先秦去“封建而跻统一,后有汉代‘宗室、外戚、军人所组之政府,渐变而为士人之政府’,到隋唐,‘士族门第再变为科举竞选’”。他认为传统政治本就富于理性,政府与社会关系紧密,与民众也并非如西方社会那般对立。他还强调,士人本来受教于农村,通过“选贤与能”进入政府,代表民意去实现“天下为公,士人主导”的政府也起到了限制君权的作用。

——摘编自钱穆《国史大纲》等

材料三 梁、钱关于中国古代政治的认识是不完满的。韦政通曾指出:“谈政治问题,至少可以分为两个次元:一是政治思想,一是政治制度。前者代表政治理想,后者代表政治现实。”理想与现实是两个层面,但并非彼此孤立的存在。梁启超等论述中国传统政治时,重在后者,他们以政治权力特别是皇权为焦点,考察制度的组织形式和现实表现。这种论述比较实证和直观,较合乎近代政治学的逻辑,但易于把政府与民众对立起来,夸大皇帝个人的意志,忽视政治的文化基础。与社会科学有别,钱穆的特色在于从人文的角度论说中国政治,以通驭专,把文化看作一整体系统,瞩意政治、制度与文化统一的方面,尤注重士人的学术和思想。这种论述不简单把制度看作权力的外在表现,而是强调它乃文化和民众意志之反映,对于近代政治学而言不乏补充、纠偏和启发的意义,并一定层面上契合了当下中国的政治学论题,但如前所述,其论证亦存在较大问题。可见,关于中国古代专制问题,仍值得继续讨论。

——摘编自张昭军《“中国式专制”抑或“中国式民主”

——近代学人梁启超、钱穆关于中国古代政治制度的探讨》

请回答:

(1)根据材料一以及所学知识,材料中梁启超提到:“‘权臣’被‘次第摧毁',相权逐渐沦为帝王的‘留声机'与‘写字机'”可以用哪些史实加以说明?

(2)材料一和材料二在对“中国专制论”之说这一问题上的看法有何不同?从历史角度出发,研究造成不同看法的原因,我们应当从哪一方面入手?

(3)根据材料三并结合所学,对于梁、钱关于中国古代政治的认识我们应当作何评价?