1 . 材料 戊戌变法失败后,康有为写出了《大同书》,这本书融会儒家的大同说与基督教的“平等观”,吸纳达尔文的进化论与傅立叶等人的空想社会主义,提出了“公养、公教、公恤”的福利思想。“公养”即妇女怀孕后,就进入到政府建立的“人本院”赡养,进行胎教。婴儿在出生后统一由政府兴办的“育婴院”“怀幼院”之类的福利机构来抚养。“公教”就是要实行惠及全体国民的义务教育,小孩从小学到大学全部由公家机构进行义务教育,儿童6岁进入“蒙养院”,10岁进入“小学院”,15岁进入“中学院”,18岁进入“大学院”,直到20岁毕业学有所成,经过14年的义务教育,让每一个青年都接受良好的教育和专门的技术训练,可以让青年都凭借他们各自的专长为社会做出贡献。“公恤”指人要是染上疾病或身至残疾便可以到公立的“医疾院”“养老院”进行治疗康复。一般人到了晚年若无法自理生活,或者实在贫困无依靠,都可以进入“养老院”“恤贫院”得到全面的照顾。康有为想通过这些社会福利机构达到大同世界的美好愿望。

———摘编自黄黄宗羲《中国近代的社会福利思想》

(1)根据材料,概括康有为社会福利思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析康有为社会福利思想提出的意义。

近代中国是一个屈辱的年代,也是一个因向西方学习而进步的时代。

材料一:(近代中国)18世纪末叶以后,华夏文明日益感受到从西方基督教文明中崛起的现代工业文明的咄咄逼人的压力。这种压力以资本主义生产方式特有的手段,初则以商业的渗透,继则以赤裸裸的殖民主义武力,迫使中华文明不得不经常地在“生存或灭亡”之间彷徨。……西方文明赢得世界不是通过其思想、价值观或宗教的优势,而是依靠它运用有组织的暴力优势,这在西方文明与华夏文明——两个强势文明的猛烈撞击中表现得尤为充分。

——马克垚《世界文明史》

材料二:议院者,公议政事之院也。集众思,广众益,用人行政一秉至公,法诚良,意诚美也。…昏暴之君无所施其虐,贱扈之臣无所擅其权,大小官司无所卸其责,草野小民无所积其怨。无议院,则君臣之间势多隔阂,志必乖违。…中国户口不下四万万,果能设立议院,联络众情,如身使臂,合四万万之众如一人,虽以并吞四海无难也。何至坐视彼族九万里而群逞披猖,肆其非分之请,要以无礼之求,事无大小,一有龃龉动辄称戈,显违公法哉!故议院者,大用之则大效,小用之则小效者也。

——郑观应《盛世危言.议院上》

(1)结合材料一与所学知识,分析近代中国被西方列强侵略的原因。

(2)结合材料二和所学知识,概括郑观应所讲议院制的特点,并对此类议院制进行评价。

3 . 阅读下列材料:

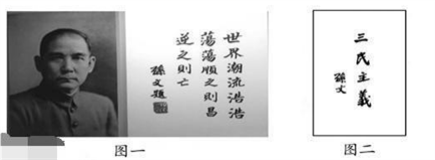

材料一:如图,孙中山手书

(1)材料中图一孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?三民主义在什么时候发展成新三民主义?新三民主义主要“新”在哪里?

材料二:如图,2009年的60周年国庆大阅兵。在阅兵典礼结束后的群众游行队伍中,出现了“毛泽东思想万岁”的标语方阵。

(2)毛泽东思想形成的标志是什么?依据材料二,并结合所学知识,指出毛泽东思想对中国革命的主要影响是什么?

材料三:如图,1984年国庆35周年大阅兵,是新中国结束长达十年岁月后举行的第一次国庆大阅兵。参加游行的100万各族群众欢欣鼓舞地展示自己的工作成果和丰收果实,也将中国5年来的巨大变化展现在世界面前。游行队伍打出的“小平,您好”的横幅充分表达了人民的心声。

(3)结合史实,分析人们打出“小平,您好”横幅的主要原因有哪些?

(4)综合上述材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

——钱穆《国史新论》

材料二 浙东学派,从南宋到明清,经过永嘉学派、永康学派、金华学派,从叶适,到王阳明,到黄宗羲,一脉相承,形成了一整套的经济思想和经济伦理。比如“永康学派”的代表人物陈亮提出的“义利兼顾”的思想……余姚人王阳明进一步提出“四民异业而同道”的经济伦理,到了黄宗羲更是明确地提出了著名的“经世致用”“工商皆本”的思想。

——王耀成《宁波帮的经营理念》

(1)根据材料一,指出理学家追求的政治理想是什么?

(2)根据材料二,结合所学知识,分别概括浙东学派代表人物黄宗羲的君主政治观和经济发展观,并分析这种思想观念的特点?

材料 善书(古代民间流传的劝人从善的书籍总称)于宋朝正式出现,盛行于明清。善书以“诸恶莫作,众善奉行”为圭臬,以儒家的三纲五常、忠孝节义为其伦理精义,亦杂有道教与佛教的教义。文义上的通俗性与操作上的简易性使善书大行其道,与戏曲、箴言及家礼等共同维系着中国传统社会结构及道德秩序。

明清时期,善书广泛流传,不论贫富老少、高低贵贱、都市僻壤,各个社会阶层的人都受到善书的影响。善书的传播主体有善人、宗教界人士、职业传播者、家中长辈等。在统治者的倡导下,封建士子也主动参与善书的传播活动。流行于民间的众多善书,大多于书末标明“欢迎翻印,以广流传”“欢迎翻印流通,公众自由取阅,功德无量”等字样,筹印善书的人们也免费赠送善书。

——摘编自颜湘君《传播学视域中的明清善书研究》

(1)根据材料,概括善书的社会功能及明清时期善书传播的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析善书在明清时期广泛流传的原因。