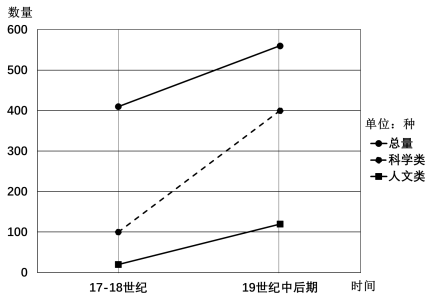

材料一 下图是17—18世纪和19世纪中后期中国所译西书变化图

材料二 下表是近代中国人所译西书简表

| 译书人 | 译书名称 |

| 李善兰(1811—1882) | 《几何原本》《谈天》《重学》等 |

| 徐寿(1818—1884) | 《化学鉴原》《化学考质》《化学求数》等 |

| 华蘅芳(1833—1902) | 《代数术》《三角数理》《微积溯源》等 |

| 杨廷栋(1778—1950) | 《万法精理》(孟德斯鸠著) |

| 胡适(1891—1962) | 《最后一课》《弑父之仇》等 |

——摘编自马祖毅《中国翻译简史》

(1)根据材料一、二,概括近代中国译西书活动的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,对近代中国译西书活动进行简要评析。

材料一 1953年,中国开始执行第一个五年计划,其基本任务是:加强国防经济建设和156个重点项目,推动工业化建设,发展合作社进行农业和手工业的社会主义改造……根据上述基本任务,“一五”计划还提出了12项具体任务和相应的重要指标:以大力发展重工业为方针,实现国家工业化和国防现代化,也相应发展交通运输业、轻工业、农业和贸易业,培育各方面的人才,加强人员综合素质,要逐步改善农业和手工业的生产合作,继续创新手工业,加大生产和出产速率,提高人民物质生活和文化生活水平……

——摘编自席芬芬《建国初期的工业化进程研究》

材料二 “双百”方针的提出与确立并不是凭空产生的,而是有着深刻的国际和国内背景。它是在汲取苏联模式的经验教训的前提下,“根据中国的具体情况提出来的……是在国家需要迅速发展经济和文化的迫切要求上提出来的。”“双百”方针非一朝一夕之功。1951年,毛泽东谈到了“百花齐放”;1953年提到了“百家争鸣”;1956年,在最高国务会议上,毛泽东正式提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针,并明确了其地位。

——摘编自徐骁《“双百”方针的历史演变研究》

(1)根据材料一、二,说明新中国“一五”计划与“双百”方针的关系。(2)根据材料一、二,简析“双百”方针提出并贯彻实施的历史意义。

材料 下表是毛泽东在新民主主义革命时期关于人民政权建设的文章题目及内容摘录:

| 时间 | 文章题目 | 内容摘录 |

| 1927年8月7日 | 《在中央紧急会议上的发言》 | 以后要非常重视军事,须知政权是从枪杆子中取得的。 |

| 1929年12月下旬 | 《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》 | 红军要担负宣传群众、组织群众、武装群众、帮助群众建立革命政权以及建立共产党的组织等重大任务。 |

| 1941年5月8日 | 《关于打退第二次反共高潮的总结》 | 在反对国民党顽固派的斗争中,将买办性的大资产阶级和没有或较少买办性的民族资产阶级加以区别,将最反动的大地主和开明绅士及一般地主加以区别,这是我党争取中间派和实行“三三制”政权的理论根据。 |

| 1949年6月30日 | 《论人民民主专政》 | 人民是什么呢?在中国,在现阶段,是工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级。……对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面,互相结合起来,就是人民民主专政。 |

——摘编自邓泽民《毛泽东关于人民政权建设的理论和实践》

(1)根据材料并结合所学知识,简析毛泽东关于人民政权建设理论形成的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明毛泽东关于人民政权建设的理论和实践的历史价值。

材料一 在19世纪末20世纪初的工业化浪潮中,人们倾向于对达尔文的学说断章取义,其中机械社会达尔文主义强调人类社会中的各种竞争关系。如英国《经济学人》杂志主编沃尔特·白芝浩在其《物理与政治:自然选择与遗传原理应用于政治社会之思考》中大谈“斗争”在人类史中的作用,以社会冲突作为文明进步的基础。机械社会达尔文主义反对外部力量(如政府)对社会的干预.尤其排斥对弱者即“不适者”的同情和慈善行为。约翰·D.洛克菲勒则宣称:最美的玫瑰只有除掉那些小花蕾才能够生长出来。哈佛大学政治学教授威廉·萨姆纳更为直白地写道:“栖息在贫民窟的酒鬼适得其所,大自然把他作为前进道路上的障碍搬掉,正如大自然定下了消亡的过程,把任何失败者都扫除一样。”

——摘编自侯波《达尔文进化论与19世纪末20世纪初西方社会中的不良思潮》

材料二 严复在《天演论》一书中指出只有“物竞”“天择”的术语,并没有“优胜劣败”“适者生存”的说法.其中提出了通过天演之学可以认识西方各国的进步。1900年.梁启超在《十种德性相反相成义》一文中说:“破坏本非德也,而无如往古来今来之世界,其蒙垢积污之时常多,非时时摧陷廓清之,则不足以进步……故破坏之药,遂成为今日第一要件,遂成为今日第一美德。”孙中山不仅强调革命在中国社会发展中的意义,而且认为在中国未来发展的问题上,也要“取法西人的文明而用之,亦不难转弱为强,易旧为新”,以使中国“凌驾全球”,把我们中国造起一个二十世纪头等的共和国来。在《建国方略》中,他还说:“万众一心,急起直追,以我五千年文明优秀之民族,应世界之潮流,而建设一政治最修明、人民最安乐之国家,为民所有、为民所治、为民所享者也。则其成功,必较革命之破坏事业为尤速、尤易也。”

——摘编自陈绍西《进化论与20世纪初中国社会主义思想的激进倾向》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初中西方流行的社会进化论思想的异同,并分析中西社会进化论思想各自流行的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析进化论思想对近代中国的影响。

材料一 秦统一六国后,在全国统一货币、度量衡和文字等,“海内为郡县,法令由一统”,建立了中国封建社会历史上第一个大一统王朝。自此,在中国封建社会的各个朝代,强化中央集权成为历史发展总的趋势,“事在四方,要在中央”成为共识。秦汉建立的中央集权制顺应了国情,行之有效,突出体现为中央有权威,从而为国家统一、民族融合和社会发展稳定提供了制度保证。在“大一统”这一总目标下,民族融合与国家统一互为一体,历代“夷夏之防”与“华夷一体”实为一体两面的关系。中华民族多元一体,“大一统”观念为中华各民族所接受。先秦儒学经董仲舒改造,倡言《春秋》大一统思想,与强调皇权至上、强化统一国家中央集权的政治制度最为合拍,迎合了政治需要。儒学从此成为中国古代社会的正统思想和文化主脉,顺应时势,不断发展创新。

——摘编自华奥《多维角度理解中国古代“大一统”的治理理念》

材料二 清朝在疆域全盛时设有25个一级政区和内蒙古的盟、旗。西南几省少数民族地区承袭元、明遗留下来的土司制度,雍正时陆续实行改土归流政策。设置西藏办事大臣,涉及到国家主权的重大外部问题,均由大臣处理并上报朝廷决定;而内部则实行政教合一的制度,大臣系统不加干涉。

——摘编自葛剑雄《统一与分裂:中国历史的启示》

材料三 中共十八大以来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,全面把握两岸关系时代变化,丰富和发展国家统一理论和对台方针政策,推动两岸关系朝着正确方向发展,提供了新时代做好对台工作的根本遵循和行动纲领。2017年10月,中共十九大确立了坚持“一国两制”和推进祖国统一的基本方略,坚持“一个中国”原则和“九二共识”,推进两岸政党党际交流。并强调:“绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去!”大陆实行卡式台胞证,实现福建向金门供水,制发台湾居民居住证,逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供同等待遇。

——摘编自国务院新闻办《台湾问题与新时代中国统一事业》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代大一统国家的主要治理理念。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清朝前期大一统国家治理的特点及其意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述改革开放以来中共中央积极推进对台工作的重要举措,并分析阻碍台湾回归祖国的主要因素。

材料— 泉州是历史文化名城,也是“世界宗教博物馆”,一千多年来各种宗教在此长期共存,和谐发展。泉州早在五千年前有闽越族在此聚居,艰苦的耕海牧洋生活,使其具有泛神信仰特征,只要是有用的、有利的神灵就加以信奉。魏晋时期汉人从中原地区迁居至此,与原有民族融合。伴随着海上丝绸之路的兴盛,大量阿拉伯人、波斯人等来此经商、定居,基督教、伊斯兰教、摩尼教等宗教相继传入泉州。信奉伊斯兰教的商人与汉族通婚.繁衍后代,成为回族的祖先。泉州社会逐步形成以汉族为主体的多民族构成的移民社会。宋元政府采取较为开放的姿态.授予不同宗教背景的蕃商相应官职,管理泉州的商贸活动,例如南宋长期掌管泉州市舶司的蒲寿庚就是穆斯林。

——摘编自马照南《泉州宗教文化相容共存之品格与现代价值》

材料二 宗教改革运动的兴起引发了欧洲各地的宗教纷争.新教派和天主教会之间的冲突激化,导致了长期的宗教战争,例如德国三十年战争。这场战争始于1618年,主要是由于信奉新教和天主教的德意志诸侯之间矛盾冲突,并将欧洲各个国家卷入战争。战争的可怕后果迫使各方开始寻求和平解决宗教争端的途径。1648年《威斯特伐利亚和约》规定各国统治者有权自由选择国家的宗教信仰,以一种相对平等和公正的方式结束了这场战争。各国的统治者开始意识到,宗教宽容可以促进社会的稳定和和谐。 一些开明君主和思想家进而主张国家与教会分离,不允许宗教干涉国家政治和世俗生活,宗教只是为促进个人道德修养和保持“良心”的手段。荷兰的人文主义学者伊拉斯谟强调个人的内心信仰和良知,主张人们应该通过理性和教育来解决宗教争端。而不是通过暴力和迫害。

——摘编自孙浩然《近代欧洲宗教宽容的起源及其启示》

(1)根据材料一分析说明泉州地区各种宗教得以长期共存和谐发展的原因。(2)根据材料二和所学知识指出欧洲宗教战争爆发的背景,并分析宗教宽容原则的重要意义。

材料一 明清鼎革之际,中国社会经历了“海徙山移”的历史巨变,士人们开始对传统帝制时代的君主专制进行了深刻的批判和反思。其中唐甄(1630—1704)以平等思想激烈地抨击了封建君主专制主义,是中国传统伦理思想史上一位比较系统、全面地论述平等问题的思想家。唐甄从人的自然生理角度论述欲望是人与生俱来的,追求生存和发展是人天然的权利。他又提出“天地之道故平,平则万物各得其所。及其不平也。此厚则彼薄,此乐则彼忧……人之生也,无不同也”。在此基础上,他还提出建立新的君臣关系,批判社会贫富悬殊。在家庭伦理领域,唐甄提出“父母,一也:父之父母,母之父母,亦一也。男女,一也;男之子,女之子,亦一也”,主张夫妇之间应该“敬且和”。

——摘编自梁靖《唐甄的平等思想及其特色》

材料二 在第二次世界大战前夕,“黑人是最早和最热心斥责欧洲兴起法西斯主义的美国人”。据统计,截至1940年冬,美国75%的国防工业不接受黑人,即使到1941年3月,在17.5万名接受过国防工业生产培训的人中,也只有4600名黑人。二战使黑人看到了争取种族平等的希望,二战期间,美国国内各种关心种族权利的组织空前活跃。在大萧条中失业的黑人工人也终于因为战争再次找到工作,但是战争的结束也意味着这一切的结束。如黑人作家詹姆斯·鲍德温指出的那样,他们所受的待遇使美国白人大大丧失了人们的尊重。战争前后的经历刺激了黑人的民族意识、平等意识和寻求变革的渴望。二战期间黑人反种族歧视的斗争最终在20世纪五六十年代发展为声势浩大的民权运动。

——摘编自燕青《浅析二战对于美国黑人民权运动的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐甄平等思想的主要内容,并结合所学知识分析其形成的时代背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出二战前后美国黑人的平等意识与唐甄平等思想的共同诉求,并分别简评二者的影响。

材料一 致用是指讲求儒家经学以服务于现实社会的一种儒学传统思想,它是“治国平天下”政治抱负付诸实践的体现。明中后期,党争激烈、阉党把持朝政,社会矛盾激化;“南倭北虏”横行,严重威胁统治稳定。以“经世致用”为标榜的知识分子认为陈旧的学术已不能解决实际问题,如著名思想家王廷相指出:“近世好高迂腐之儒,不知国家养贤育才,将以辅治,乃倡为讲求良知,体认天理之说,使后生小子澄心白坐,聚首虚谈……误人家国之事者几希矣。”当时,西方近代技术传入后,传统的“重德轻艺”观念受到冲击,他们便开始关注与富国强兵相关联的“可施于用”的经世致用之学。

——编自杨绪敏《明代经世致用思潮的兴起及对学术研究的影响》

材料二 战争中,中国不堪一击,高唱“经世”的知识分子在惨痛之余,不再顽固强调“内诸夏而外夷狄”,转而用理智的眼光来认识中国与诸夷,“师夷”成为一时潮流。同时,他们对顽固派将机器诬蔑为“奇技淫巧”的看法进行了批判,认为“有用之物,即奇技而非淫巧”;并以“求富”为口号,对传统的“重本抑末”政策进行否定。

——摘编自田永秀、刘斌《经世致用思想由传统向近代的转变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明后期经世致用之学出现的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括经世致用思想由传统向近代转变的表现。

材料一 从康有为的思想发展来看,1888年在他第一次向清帝上书以前,他主张古文经学。他著《何氏纠谬》,从古文经学的立场,批判了今文公羊学大师——何休。康有为对孔子的评价也不高,认为“孔子虽圣”,只是搜集遗文,退而讲学。不过,他和一般汉学家不同,他尊事周公,酷好《周礼》,其目的是想从古文经籍中寻找可资经世的东西,学周公“定新制以宜民”。1890年,受今文经学家廖平的影响,康有为开始从今文经学中寻找变法依据,并先后写了《新学伪经考》和《孔子改制考》等重要著作。

——摘编自姜林祥《中国儒学史:近代卷》

材料二 《新青年》反孔批儒,(新文化运动)乃20世纪最重要的思想史事件之一、也是中国数千年文化史上划时代的事件。陈独秀是新文化反孔教运动的领袖。他对孔教的判断,诸如孔教与现代生活不合、与共和“绝对两不相容”、与帝制“有不可离散之因缘”,“儒者三纲之说,为一切道德政治之大原”,由此而生之忠孝节“为以己属人之奴隶道德”等,长期以来,构成了新文化话语体系对孔教的论述要点,也形塑了至今为止大部分国人对儒教的基本观感和认知。

——摘编自彭春凌《〈新青年〉陈独秀与康有为孔教思想论争的历史重探》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出康有为对经学和孔子态度的变化及其目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明陈独秀对儒学的态度及其背景。

材料一 东周时期地图多用于献祭或军事功能。《禹贡》中地理区分五服,不是按照自然条件划分的,而是按政治地位划分。秦朝地图是行政管理文牍的一部分,地图和其他档案资料有助于保证各种典章制度延续传承。汉代以来,朝贡国的贡品中常常有地图,作为臣属的标志。汉代以后,地方各级政府都定期向中央造送地图。古代中国地图多山水图画式,且图很少,多文字注解。即使后来方志地图多了起来,也是为了辅助文字说明。古代中国并没有专门的地图测量官员,即使涉及到地图绘制的定量技术,也多是借鉴天文学、水利学和农学。

——摘编自(美)余定国《中国地图学史》

材料二 清末民初,随着政府所主导的大范围测绘的渐次展开,以及民间团体的积极参与,中国制图技术逐渐跟上了西方的脚步,近代制图理论得以初步形成。不过,传统制图技术仍然是清末中国地图制图学的主流。民国时期,《申报》地图集、专题地图和大量的小比例尺地形图的编制,标志着制图技术由传统旧法向近代新法转变。在近代民族危亡的历史形势下,中国知识分子被动或主动地向西方学习,促进了西方制图技术在中国的传播。

——改编自乔卫等《西方制图技术的传入对中国近代制图技术的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代地图发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西方制图技术的传入对中国的影响。